【連載】「任閑遊」四 松井正樹

還暦をとうに越えている男性が一人やってくる。久し振りの入門希望者ではあるが、書道歴は全く無いらしい。高校時代の芸術科目で「書道」を選択したということだが、それをキャリアと認めるには無理がある。今から取り組んで、それなりの物になるであろうか。カルチャーセンターからの話では、「篆刻」をやりたいと言っているらしいが、芋版をサッサと削る感じで誤解しているかもしれない。とにかく、会ってみることにしよう。――当時の師匠は、こんな感じで私を仕事場(教室?)に迎え入れてくれたのであろうと想像する。

私は当時、なぜかは分からないが、九十路を歩む母親が油絵を描き続けていることに感化されたのか、アートをやってみたいという衝動に掻き立てられていた。そんなある日、カルチャーセンターの案内チラシに視線を落とした時、『篆刻3か月コース』という印字に率直に反応してしまい、すぐさま入会手続きに着手したのであった。事務局からは「篆刻はこのセンターではなく先生の教室に行ってもらうことになります」とのこと。この時点で普通ではないと悟るべきであったが、「そうですか。では紹介してください」と続けてしまった。

*

師匠は5歳年上の「書道家・篆刻家」である。カルチャーセンターのHPには、内外での幅広い活躍が紹介されており、他の講座の書道家と異なり、あえて篆刻家と併記するあたりが、御自身の書家としての独自色を明確にする気概がうかがい知れた。『こりゃ、位負けするな』と内心ビビリながら、教室のブザーを鳴らした。

その場で未熟な墨蹟をご披露するようなハプニングが起こるわけでもなく、主に師匠からのお話を受け賜ることとなったが、高校時代の書道授業についての感想を求められた。

「私は第一希望で書道を選択しました。意外にも習字の延長線上ではなかったです。N先生は積極的に自由書体まで取り入れて、篆刻も1か月やりました。楽しかったです」

「N先生だったのか。その後、母校の大学で書道課の教授をなさったよ」

「授業は厳しかったですよ。でも、下手な作品でもきちんと講評してくれました」

「その時の気持ちを忘れずに、シルバー大学に入った気持ちで始めてください。石彫りだけでなく、筆使いの篆書もやりますから」

高校時代の書道科先生のお名前が奇跡的に思い起こされ、それが口上に乗ってくれたお陰で、無事に玄関口を突破できた。

隣の和室には門弟さんが4人詰められていて、その場で紹介された。皆さん後期高齢者の先輩であり、30年以上の経験を有する師範級の方々。この日から、社中の若手?として、雑事も厭わずに率先し、初歩的なことも恥ずかしがらずに聞き取りまわる新米門人としてスタートすることとなった。

*

篆刻では、印材として青田石(中国浙江省産出)がよく利用される。適度に粘り気があって加工しやすいとのこと。これを鋼製の印刀で彫るわけだが、最初の頃はなかなか上手くいかなかった。印刀が石に入らない、表面で滑る、抵抗が強過ぎて思いの方向に彫れないなど。字の体になりそうもないと観念したら、石表面をサンドペーパーで削って平らにして、最初からやり直すことも当たり前のようにあった。

カルチャーセンターのように、手取り足取りでレッスンを重ねるような初心者用教程システムが用意されているわけではなく、まさに先輩方の所作の見取りと試行錯誤によって自力で開拓して行くような、昭和時代の雰囲気に満ちた教室ではあったが、私が発する素朴な疑問・珍問にも、とても懇切にご指導いただいた。ちなみに、当初『3か月コース』と聞いていたと疑問を投げかけると、「あれはね、合わなくて辞めたい人がすんなり退会できるようにセンター側が配慮したんじゃないかな。先生に辞めますって言えないからね」とのこと。少し震えた。

ある日、ごく自然な流れのなかで師匠が私の背中に回って印刀を握った右手に御自身の右手を重ねてこられ、「松井さん、自分の中心に印刀を引き寄せるように。石に負けない力で彫り線を残してください」とグイグイと力強く彫って見せてくれた。

この時の師匠の気合いの凄まじさには驚いてしまった。このような稽古の体験は一度切りであったけれど、篆刻の生命線、印影で表現できる朱色の線に生命を宿すことができるかどうかが“肝”であることを学ばせていただいた。

この時、在室されていた諸先輩方が一斉に私の周囲に駆け寄ってこられていた。皆さん、師匠の印刀使いを見逃さないように集中力を総動員して観察していたのだ。師匠が部屋へ戻られると、「いや~、先生の篆刻技を久し振りにみたよ」「ありゃ真似できないなぁ。あの勢い極意だな」と口々に感想を述べられた。なんかお役に立てた感じで嬉しかった。

*

最初に与えられた篆刻作品の題材は『壽長』であった。これを一辺6センチの正方形青田石の上に彫り上げていく。作業は自宅で自分のペースで行うこととし、教室に出向いた時は印影とともに印材もお見せして師匠の講評を受けるスタイルとなった。

三度ほどやり直したように記憶しているが、丁寧に仕上げようとすると生命力が失われていく感じがして、突如として彫りの手が止まる時が何度もあった。まるで、お盆を過ぎて夏休みの自由作品の出来に苦しむ中学生のような感覚になりもした。

2か月ほどの時間をかけて、最終的に師匠から数カ所に補刻していただいて、刻石は完了した。そして、晴れて半紙に押印し、墨で揮毫・落款して作品が仕上がった。

やっと完成したのでホッとしていたら、これを某新聞社系の書道展に出品するようにとご指示があった。『え~!! これを世間様に晒してよろしいのか?』と内心戸惑うことしきりであったが、あ~仕方ないと観念して、この第1号作品を出品用規格に合わせて表装することにした。

それから2か月後のこと、師匠が「いや~ラッキーだったね。あの作品を拾った審査員がいたんだよ」とニコニコと得意げな顔して話しかけてきて、あの『壽長』が特別賞を受賞することになったことを披露してくれた。自分史上最大のビギナーズ・ラックであった。

令和3年2月某日、新聞紙上で入賞者欄に姓名が記載されていることを確認して、田舎の両親に電話で報告した。まだその作品を見てもいないのに、

「そうか、有難うね。いいもの見せてもらった」(父より、5か月後老衰により逝去)

「あんた、書道やってたの。書家の血が流れとるからね」(母より、10か月後老衰により逝去)、「だから篆刻だって、印影は載ってないよ・・・」あたふたと説明するのがやっとだった。

新型コロナウイルスによるパンデミック騒動が日々の生活に影を落とすようなった時分、ささやかな親子交流に高揚する自分の心底を垣間見ることにもなった。この日の電話口での両親の声は今でも思い出す。

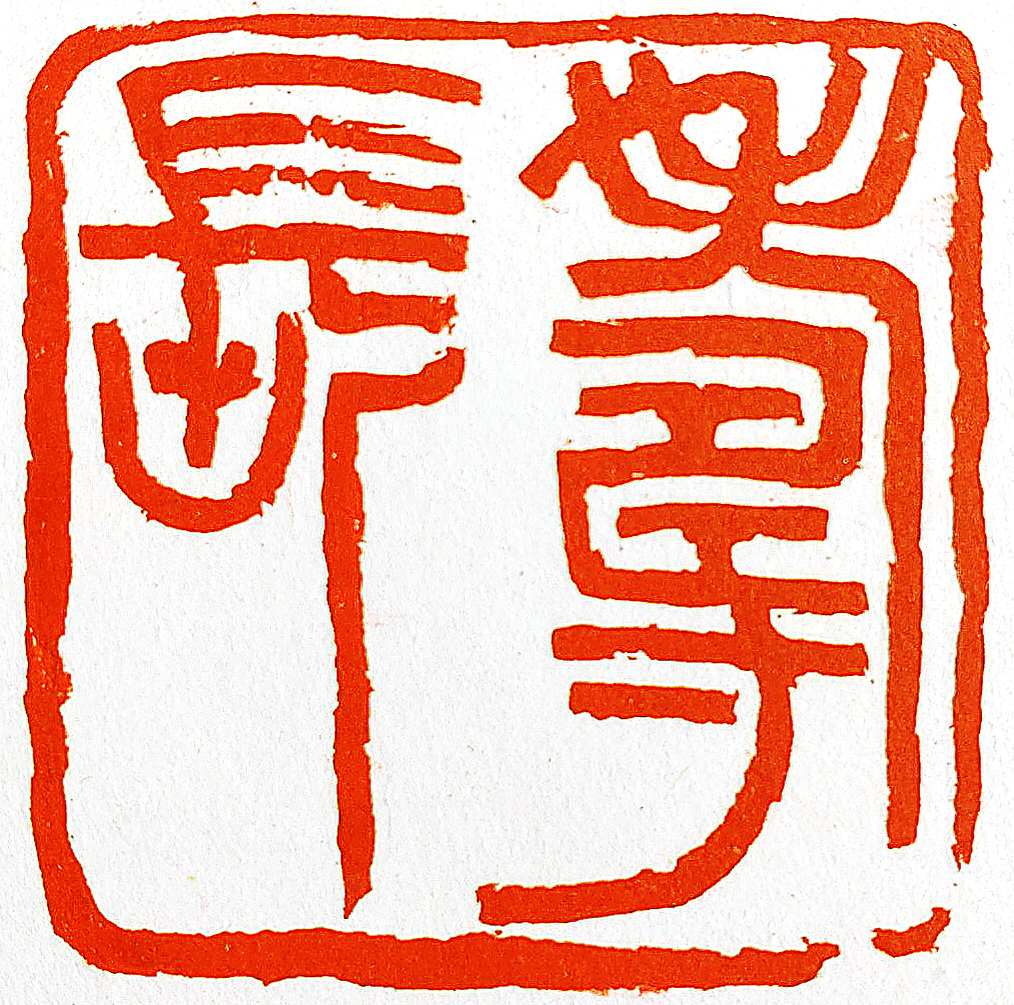

「壽長」筆者自刻

出典は荘子。「人、上壽は百歳、・・・」

要は、“たかが人の生涯、長くて百歳。元気に長生きすることが肝要”と理解している

―令和7年1月中旬―

【題字】「任閑遊」筆者自刻 60×60mm

出典は碧厳録です。碧厳録第64則の一節に「長安城裏 任閑遊」とあります。「(禅家の師弟が旅の途中に)長安城を訪問し、特に用事もなく暇だったので、二人して街中をゆっくりと散策して楽しむ」という意味になりますが、解説書によると、長安城裏は悟りの世界を意味しているとありました。悟りの境地を得た人々は、何事もこだわりなく自由自在に振舞い楽しむことを日常とするということでしょうか。個人的には、師弟仲良くという雰囲気が好きなところです。

[△先頭に戻る]

(c) Masaki Matsui

【著者プロフィール】

松井正樹(まつい・まさき)。昭和29年北九州市生まれ。元国土交通省下水道部長。現在、松井技術士事務所代表。合気道稽古人(五段)、ジャズ・マニア(レコード蒐集、サックス演奏、ヴォーカル)、篆書・篆刻を嗜む。信州松本市在住。

[△先頭に戻る]

【連載目録】

其の壱 バケットリスト事始め 2024.9

其の弐 終わりなき稽古、いつまでやるのか 2024.10

其の参 愉しきは古稀同窓会 2024.11