多様な業種が参画する(一社)持続可能な社会のための日本下水道産業連合会(FJISS、フジス)の活動報告を定期的に発信します。今回は先ごろ行われた国土交通省上下水道審議官グループとの意見交換のもようを紹介します。

令和2年4月に設立されたFJISSは、下水道事業に関わる総合建設、専門土木、機械電気設備、資器材、調査設計、測量、管路管理、施設管理の計8業種が横断的に参加し、会員数は令和7年4月末現在で63会員(正会員59社、賛助会員3社・1団体)にのぼっています。

FJISSは6月17日、国土交通省上下水道審議官グループと、「大規模リスクを踏まえたウォーターPPPのあり方」や「人口減少下における担い手確保」などをテーマに意見交換を行いました。埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故を背景に、民間企業として懸念していることなどを伝えたほか、それらを払拭するために必要な枠組みなどを提案しました。

冒頭、FJISSの野村喜一会長(日水コン代表取締役会長)は、八潮の事故やそれを踏まえ国交省が設置した各種委員会における対応に触れるとともに、「我々業界においても、あらためてインフラに対する維持管理・更新のあり方やリスク分担のあり方を問われる事故であったと認識している。現在、進められているウォーターPPPにおける大規模リスクへの対応のあり方などについて意見交換を図りたい」と挨拶。これに対し国交省の松原誠・上下水道審議官は「国としても二度とこのような事故は起こしてはいけないという決意のもと、現場の対応や自治体の体制のあり方について検討を進めている。八潮の事故を受けたウォーターPPPのあり方に関しても、業界と考え方を揃えてよい方向に進めていければ」と応えました。

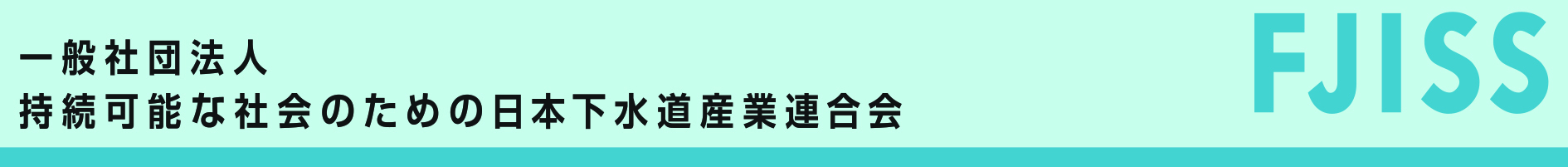

意見交換では、FJISSから、ウォーターPPPの推進により民間の役割が拡大する一方、事故や災害などの緊急時に民間側へ大きな負担が生じる恐れがあることを指摘するとともに、そのためには緊急時対応の枠組みを事前に官民で合意しておくことの必要性を強調しました。具体的には、リスク事象に対する費用負担や協力範囲の明確化、緊急時対応に対する適切な対価収受などをポイントとして挙げ、それらに対する国の支援を求めました。

一方で緊急時対応の前提として、何かあったときに原則として民間に責任を求めるような認識に懸念を示すとともに、不可抗力の判断や帰責・負担に関する原則の整理も要請しました。また、一定の案件数が見込まれる広域型・分野横断型のウォーターPPPに関して、随意契約判断の基準や広域的な受託が可能な組織要件の整理も求めました。

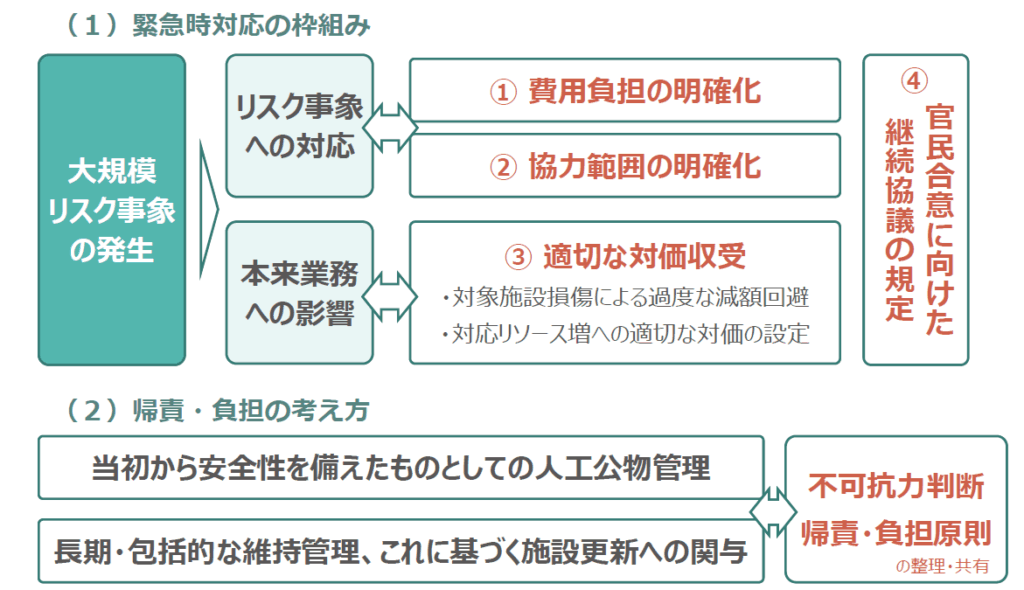

担い手確保の課題については、より大きな視野で長期的かつ能動的な対応が必要になるとの考えを示し、施策の一例として年長者や女性といった多様な人材が従事できる環境整備の必要性を挙げるとともに、具体例として「交付対象範囲の基準」の見直しなどを示しました。

編集・発行責任者(FJISS事務局長) 山本 哲彦