多様な業種が参画する(一社)持続可能な社会のための日本下水道産業連合会(FJISS、フジス)の活動報告を定期的に発信します。今回は先ごろ行われた自民党の有志議員との勉強会のもようを紹介します。

令和2年4月に設立されたFJISSは、下水道事業に関わる総合建設、専門土木、機械電気設備、資器材、調査設計、測量、管路管理、施設管理の計8業種が横断的に参加し、会員数は令和7年2月末現在で64会員(正会員60社、賛助会員3社・1団体)にのぼっています。

FJISSは3月11日、自由民主党の有志議員との勉強会を自民党本部で開催しました。5回目となる今回は、埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故を受け、大規模リスクを踏まえた施設強靭化のあり方をテーマに提案や意見交換を行いました。

冒頭、野村喜一会長(日水コン代表取締役会長)は今回の事故について「約120万人にのぼる住民の生活への影響や、下水の緊急放流による河川への影響などが長期間におよび、復旧にも時間を要している。一方で、今後、ウォーターPPPが広がると、民間の管理責任も大きくなる。FJISSとして、維持管理の現状と老朽施設のリスクへの対応のあり方といった課題に対し、先生方と意見を交換し、新しい形を見つけていきたい」と意気込みを述べました。

これに対し当勉強会の代表世話人を務める田村憲久衆議院議員は「現在、全国の下水道管きょの延長が約49万kmある中で、約3万kmが標準耐用年数の50年を経過しており、これが今後急速に増えていく。今回の事故を受けて、社会的な関心も高まり、誰もが危機感を持っていると思う。処理施設のCO2対策も含め、これからいろんな形で老朽化対策に力を入れていかなければならないと考えている」と話しました。

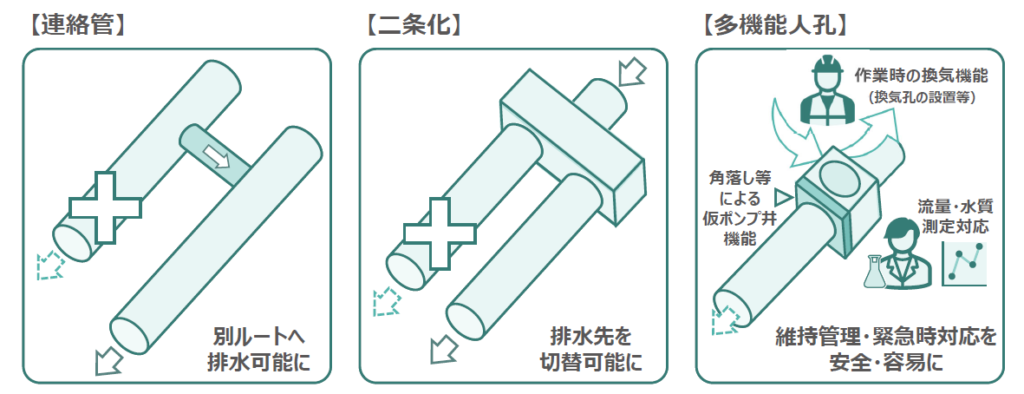

勉強会ではFJISSから下水道管路の老朽化対策や維持管理の現状について具体的な数値等を使いながら説明するとともに、重要箇所の改築時に維持管理・非常時のバックアップを考慮した強靭化の必要性を提言。強靭化の具体例として、連絡管の整備や二条化、多機能人孔を示しました。また、今後はさらに改築更新や維持管理の負担が増加していくことを課題として挙げ、使用料改定に加え、継続的な国からの財政支援が不可欠であることも強調しました。

これに対し議員からは「今回の八潮の事故は大きな衝撃を持って受け止めている。しっかりと原因究明を行ったうえで対策を講ずるべき」「新たな技術の活用など点検・調査の効率化がポイントになると思う」といった声があがったほか、「分流式と合流式で長期的に比較して劣化の進み具合は変わってくるのか」などの質問もありました。

最後に田村議員から「今後は人材面でも予算面でも限られた資源の中で対応していかなければならない。これからも今回のような勉強会で、いろんな知恵をかしていただければありがたい」と総括いただきました。

勉強会に参加いただいた議員は以下のとおりです。

朝日健太郎・参議院議員/井野俊郎・衆議院議員/井林辰憲・衆議院議員/川崎ひでと・衆議院議員/小林鷹之・衆議院議員/こやり隆史・参議院議員/田村憲久・衆議院議員/津島淳・衆議院議員/中村裕之・衆議院議員(50音順)

編集・発行責任者(FJISS事務局長) 山本 哲彦