「上下水道の未来を考える対談シリーズ」第8回にあたる下水道の散歩道第74回は、後藤田徳島県知事をお訪ねし、お忙しい中、1時間近く、対談をさせていただきました(2025年6月2日収録)。

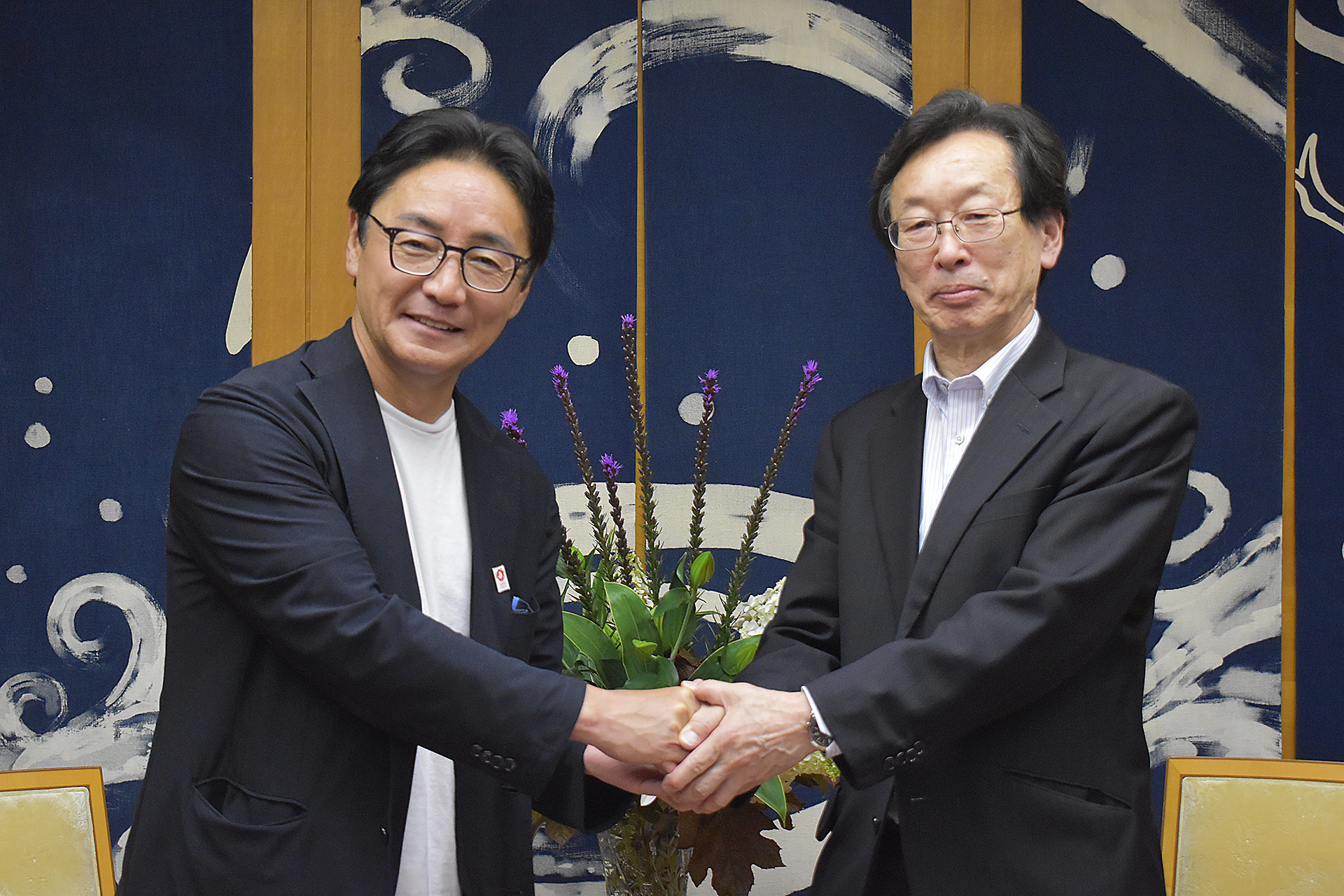

後藤田知事(左)と谷戸善彦氏。徳島県庁にて

後藤田正純

徳島県知事

×

谷戸善彦

(一社)日本下水サーベイランス協会副会長

元国交省下水道部長

元日本下水道事業団理事長

[目次]

Ⅰ.後藤田知事プロフィール

Ⅱ.徳島県の新たな動き・潮流

課題はアウトバウンド

Ⅲ.知事として常に意識し、考えておられること

知事は経営者

伝わらなくては意味がない

徳島おどりフェスタ――成功のカギは準備にあり

Ⅳ.上下水道をはじめとする社会インフラの老朽化対策

ライフラインに投資を、早期改善へ

Ⅴ.水道・下水道インフラの未来への期待

水道・下水道一体化への期待、飲む水、出す水は一体不可分

青山の下水道工事現場――見えない世界への感謝と上下水道の県民・国民への発信

日本の素晴らしい上下水道技術を世界展開へ

Ⅵ.大規模地震への上下水道の対応

防衛装備と同じく、”防災”装備の準備が重要

Ⅶ.上下水道の新たな価値創造、新技術の活用

バイオの魅力――下水道と藍、番茶

Ⅷ.上下水道界の素晴らしい未来への期待

上下水道の新政策・新技術は徳島でテストマーケティングを

Ⅸ.おわりに――徳島県の大いなるポテンシャル

プロフィール

Ⅰ.後藤田知事プロフィール

谷戸 後藤田知事、お忙しい中、本日は、ありがとうございます。後藤田知事について、私からご紹介させていただきます。令和5年(2023年)5月に徳島県知事に就任され、2年を迎えられています。平成12年(2000年)6月に衆議院議員に当選され、その後、平成17年11月内閣府大臣政務官、平成24年10月衆議院決算行政監視委員長、平成24年12月衆議院東日本大震災復興特別委員長、平成25年9月内閣府副大臣を務められました。

後藤田知事と私との接点ですが、後藤田知事が衆議院議員をしておられ、私が国土交通省の下水道部長をしておりましたおよそ20年前から、大変、お世話になっております。国土交通省の下水道行政に関し、大変、ご理解・ご支援を頂きました。その後も、2011年から2016年まで、私が日本下水道事業団の理事長をしておりました際にも、お世話になりました。

また、知事に就任されて間もない2023年の10月には、一般社団法人日本下水サーベイランス協会の副会長として、知事室にお伺いし、徳島県において、新型コロナウイルス感染状況の重層的把握のための下水サーベイランスの試行を提言させていただきましたところ、即、ご決断いただき、翌2024年1月から3月まで、徳島県旧吉野川浄化センターと徳島市中央浄化センターで調査させていただきました。その結果、「下水サーベイランスは、徳島県においても、極めて有効である」という結論が得られたところでございます。

こうした中、今年1月28日の八潮市の道路陥没事故を契機に、上下水道インフラの老朽化といった「上下水道クライシス」が日本中で起こり、社会インフラの強靭化問題がクローズアップされてきております。そこで社会インフラ全体の老朽化対策・強靭化対策等を含め、6つほどの観点から、幅広く、知事の忌憚のないご意見を伺いたく、参った次第です。どうぞ、よろしくお願い致します。

後藤田 国会議員を約23年務めさせていただいた中で、田村憲久さんが会長の下水道事業促進議員連盟では、谷戸さんには、下水道部長さんのときに大変お世話になりました。その後も、谷戸さんとは、ここ20年以上、連携して、仕事をさせて頂いています。

Ⅱ.徳島県の新たな動き・潮流

谷戸 就任1年半で、徳島と香港・韓国との直行定期便を実現されました。素晴らしいスピード感です。

課題はアウトバウンド

後藤田 インバウンドは順調なのですが、徳島発で、もう少し海外に行っていただけないかと考えています。アウトバウンドです。この問題は昨年、岸田総理にも3回くらい会ってお話ししました。日本のパスポート取得率は17%です。四国は10%。日本という国が世界を見なくなったと感じます。イノベイティブ〈innovative〉な気持ちが必要と感じます。

谷戸 内向きになってるのですね。日本はもう、そこそこ豊かな感じだから、外から学ぶものはないとか、そういう感じでしょうか。私たちの若い頃は、旅行にしても海外にどんどん行きたかったものです。そういう感じがちょっとなくなっているのでしょうね。

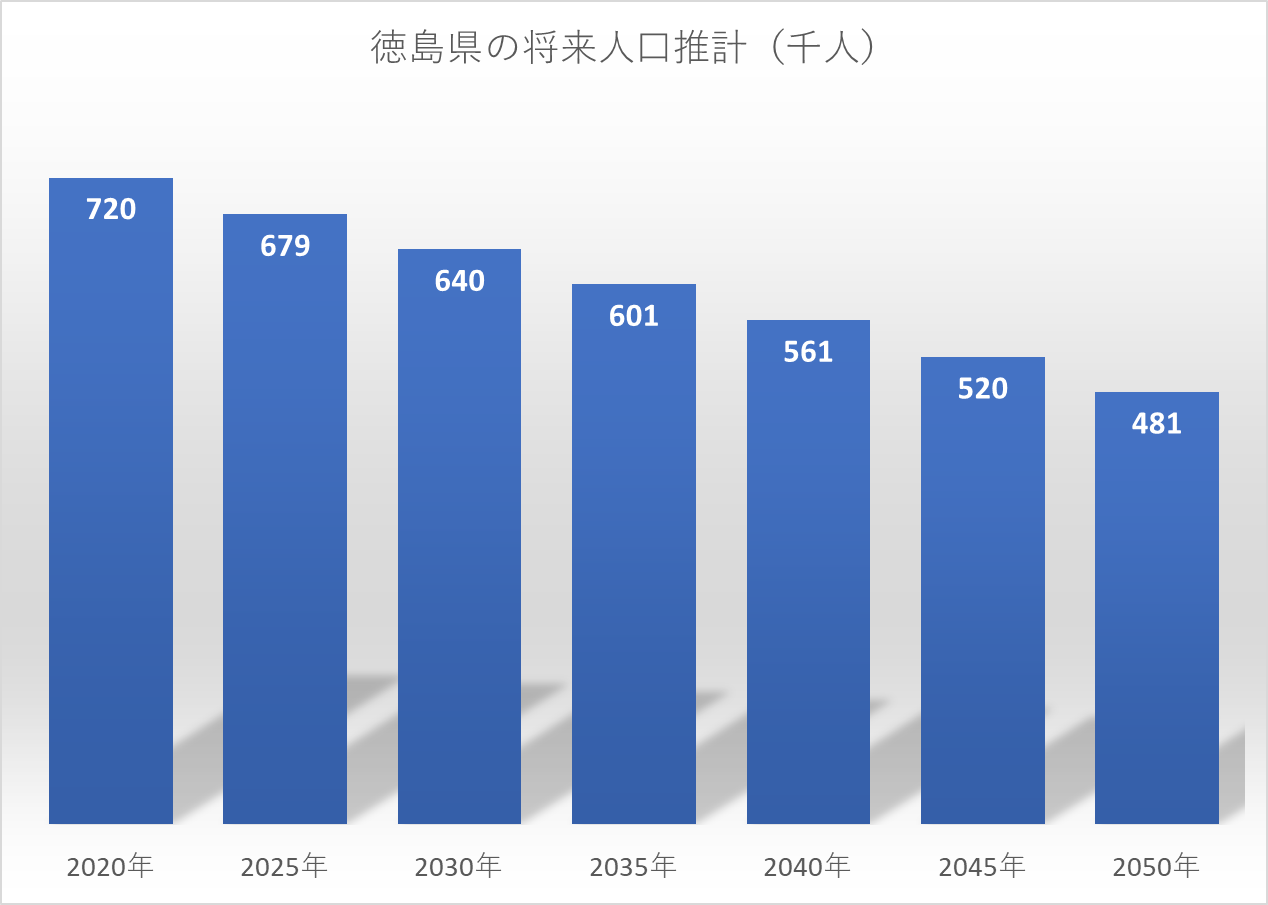

後藤田 いつも言うのですが、この日本はあと、20年30年したら3割の人口が減るわけです。ということは3割の市場がなくなり、3割の労働力が否が応でもなくなる。これに向き合っている経営者、行政、国も、すごく分かれています。見て見ぬふりをしてる人、見たくないという人。そうでない人。

私は直視しています。そのために何をするかは、決まっています。輸出するか、インバウンドを増やすか、一人当たり生産性を増やすしかない。

GDPはドイツにも抜かれ、この間はカリフォルニア州にも抜かれました。ドイツの人口は8500万人で、日本の3分の2です。一人当たりの生産性も抜かれました。

韓国は出生率(合計特殊出生率=1人の女性が生涯に産む子どもの数の平均)が0.7台と低い水準にあります。韓国はかなり以前からGDPの4割が輸出ですが、日本は15%です。韓国はLCCを使ってインバウンド、アウトバウンドも国家戦略としてやっています。またK-POPやBTS(韓国の世界的ボーイズグループ)などエンタメで世界に出て、そこでプロダクトプレイスメントをして物を売っています。

徳島県は最近、チェジュ(済州特別自治道)と「友好交流に関する覚書」を結びました。先日チェジュの知事が来た時に、徳島の少年少女合唱団が韓国の歌を韓国語で歌ってお迎えしたら「ぜひチェジュにお招きしたい」ということになりました。そしてつい先週、チェジュフォーラムという、平和と繁栄の世界フォーラムで、チェジュと徳島の子供たちが、韓国の歌を合唱しました。徳島の子供は、ハングルを全部覚えて歌ったんです。このように、子供や若い人の意識は、確実に海外に向かっています。

来年度からは修学旅行で、子供たちにどんどん行ってもらって、子供たちに期待したいと考えています。

谷戸 香港や韓国の方は、結構来られているのですか。

後藤田 来ます。

谷戸 若い人だけではなく、年配の人も。

後藤田 そうです。一方で徳島の大人たちはというと、一人当たり県民所得は日本で9番目、なおかつ貯蓄率も5位以内です。つまりお金を使わないんですね。「もっと県民挙げて世界に行ってください」と言っているところです。

Ⅲ.知事として常に意識し、考えておられること

谷戸 まず、知事として普段から、一番意識されていることを教えていただけますか。併せて、地方創生に向けてのチャレンジについて、お考えをお願いします。知事は、いまは「地方創生戦国時代」の真っ只中で、地方の正念場、あと2、3年が勝負だということをおっしゃっていますが、地方創生に向けた県全体の動き等、お教えいただけますか。

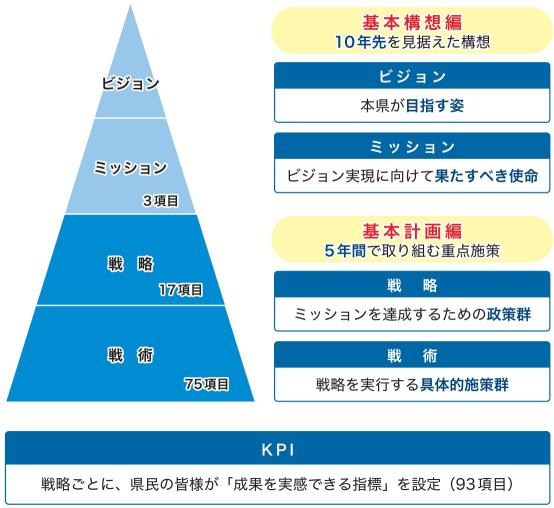

私は、知事就任後、早速、お作りになった「徳島新未来創生総合計画」を、じっくり読ませていただきました。素晴らしい計画ですね。私が特に印象に残りましたのは、「安心度UP」・「魅力度UP」・「透明度UP」の3つのミッション、17の戦略・75の戦術(具体的施策)・93のKPIの提示、「県民主役」・「県民目線」・「現場主義」の徹底です。施策としては、教育再生、こども政策、医療政策、県土強靭化、攻めの農林水産業に目を奪われました。知事からご披露いただけますか。

後藤田 ありがとうございます。

先ほどの下水サーベイランスについても、我々は「テストマーケティング」しやすいスケールだと思っていて、68万人(徳島県)という人口は必ずしも多くありませんが、その分、我々は機動的に新しいことをやっていこうと思っています。規制にしても、果たしてこれは意味があるのかと考えて対応していきます。「現状維持」、「前例踏襲」から脱し、改革や新しい試みをしやすい規模だと思っています。

私も知事になる前に、「一歩先の日本を徳島から」ということを考えていました。国はなんだかんだ、遅いですよね。スピード感が。いつも県のスタッフには「現状維持は衰退である、前例踏襲は怠慢である」と言っています。常に新次元でバットを振っていきましょうと。こういう思いで行政運営をさせていただいております。

知事は経営者

後藤田 「知事」は、基本的に「会社経営者」と思っています。

知事は歴史をたどれば官選知事でした。それから公に選ばれるようにはなりましたが、どうしてもガバナンス重視ではないでしょうか。しかし私は完全に「経営者」だと思っています。

経営者は何をするかと言えば、やはりビジョンを掲げなくてはならない。そしてミッションがあって、そしてストラテジー、戦略、戦術、KPI。

まずビジョンは、我々から未来に引き継げるサステナブルな日本を作っていかなくてはならない。そのためのミッションは何かといえば「安心度を上げる」こと、「魅力度を上げる」こと、さらには「透明度を上げる」ことと考えています。

そして、それぞれに戦略は何、戦術は何、KPIはいつまでに何をどうしますか?――こういうことをみんな頭の中に入れて実行してもらいたい。

ただ、就任2年で、20年の慣習というものはなかなか変わらないものですが、これはもう辛抱強く、何度も何度も言い続けております。

伝わらなくては意味がない

後藤田 「隗より始めよ」ではありませんが、自分から率先して現場に行っています。やはり、真実は現場にありますから。国でいろんな政策をしていても、法律、制度を作っても予算を作っても、現場が動かなければ何にも意味がないんです。

谷戸 まったくそう思います。

後藤田 良い制度があっても伝わっていなかったり。いつも県のスタッフに言ってるのは「あなた方は伝えてるだけで伝わってないよ」と。ホームページに載せました、ビラをくばりました、団体に資料を渡しました――と言っても、末端まで、全く伝わってない。こういうところから変えていきたい。

一つの例として、去年徳島県は最低賃金を、日本で一番大きく引き上げました。その後、経営者たちからの、賃金に対する相談が過去最高の伸び率で、日本一相談が増えました。そして、相談して初めて、国の、厚生労働省や労働局の制度を知るという。じゃあ、今まで何をやっていたんですかという話ですよね。そういうことが多々あります。

下水道をはじめとするインフラの国土強靭化は、これは、やって当たり前のところがあります。「何か起こった時にはこういうことになります。だから未然にこうしましょう」という政策は、非常に地味な仕事ですが、私たちは安心度アップという中に、国土強靭化、そして災害対策を位置付けています。

例えば雨でアンダーパスに水が溜まって、そこで身動き取れないとか、そういういろんな問題が出てきます。徳島県は吉野川、那賀川をはじめ、四国の中でも河川が多いので、そうした問題への対策、水害対策が必要です。水害対策では、内水対策も重要です。その意味では下水道の管路・内水対策用ポンプ施設も非常に重要になるので、下水道関係の皆さん方に、またいろいろご指導をいただきたいと思っています。

谷戸 私は今回、新しい計画(徳島新未来創生総合計画)を見せていただきまして、会社の、まさに経営者の視点でお作りになっているなと感じました。

日本の上場企業は毎年必ず、財務情報を内容とする有価証券報告書を公表しています。最近は多くの企業が有価証券報告書に加え、統合報告書という、非常に詳細な財務・非財務の情報をまとめたものを投資家の方に出しています。その主たる内容が、まさに知事が今おっしゃったのと同じ、ビジョンがあって、それに対してミッションがあり、戦略、戦術、KPIという構成です。

それぞれの目標にはきちっとKPIのような指標を作って、どう達成していくかをチェックしていく。こういう体制になっています。今回の新しい計画は、まさに経営者の視点で作っておられる印象を強く持ちました。

徳島おどりフェスタ――成功のカギは準備にあり

谷戸 また、私がこの1年で、徳島県さんからの情報で一番印象に残っているのは、「最低賃金の引上げ額が全国最大の上げ幅になった」というニュースと、冒頭で申し上げた香港と韓国への定期直行便ですね。それともう一つ「徳島おどりフェスタ」です。

後藤田 ありがとうございます。

谷戸 「徳島おどりフェスタ」において、ディズニーのパレードが参加するとは凄いことではないでしょうか。ディズニーランドの外で開催を実現するのに困難もあったと思います。今年もまた開催されるのですか。

後藤田 フェスタは開催しますが、ディズニーとはまた違うイベントで。なかなか毎年は(笑)

あれは1年以上前から準備をしました。やはり準備8割と言うように、これも、いつも県のスタッフに言うのですが「準備をしていないものは浅い、準備がちゃんとしている政策はすごく深いし、深みがある」。効果としても、準備をしたほうが、すごくあります。

谷戸 1年という結構な準備の時間を費やしてフェスタを仕組んでこられたのですね。ディズニーが来て徳島県民の方々、子供さんたちは喜ばれたことでしょう。

Ⅳ.上下水道をはじめとする社会インフラの老朽化対策

谷戸 本年1月28日に起こった八潮市の道路陥没事故を契機に、上下水道をはじめとする社会インフラの老朽化対応が、大きな社会問題になっています。

ライフラインに投資を、早期改善へ

後藤田 谷戸さんがおっしゃる通り、インフラ、ライフラインの老朽化問題は、我が県も例外ではありません。下水道などのライフラインのみならず、市町村の建物、小学校は50年、40年が経って、今まさに建て替え時期です。

谷戸 本当にそうですね。

後藤田 ただ、小学校を全部建て替えるとなると何兆円という話になります。一方、少なくともライフラインは地震が起きた時に備え、断水・停電・通信遮断への対応、道路啓開の対応を考えておかねばなりません。下水道は、我が県は、残念ながら、下水道普及率は低いです。また水道施設についても耐震化率は全国で42%を超えているのに対し、徳島は29.1%と、非常に低い状態です。これは早期に、投資という意味で、改善させていただきたいと思っています。

Ⅴ.水道・下水道インフラの未来への期待

水道・下水道一体化への期待、飲む水、出す水は一体不可分

谷戸 去年の4月から、厚生労働省の上水道行政が国土交通省に来て、上下水道審議官グループができて、上下水道審議官という局長級のポストを筆頭に、110人体制になりました。私がいた頃の下水道部は50人ぐらいで、厚生省の水道は20~30人でしたが、それが今度一緒になり、国の行政としての一体化は、かなり達成されました。

しかし実際は、一体化する4月の3カ月前に能登半島地震と、今年1月28日の八潮の道路陥没事故の対応に追われていて、一体化の機能は、まだ十分には活きていないようです。今後の上水と下水の連携、一体化は、徳島も含めて、どうあるべきとお考えですか。

後藤田 能登半島地震では、発災以来、石川県と輪島市に、県から出向して、支援に行ってもらっています。

「水」というものに対する考え方については、私がとても尊敬していた故中川昭一先生が「水庁を創ろう」とおっしゃっていましたが、その議論を思い出します。

水道行政の国土交通省移管は、まさに、飲む水、出す水は一体不可分なんだという中川先生の考え方が、一つの形になったものと思います。

よく、地震が起こると食べ物や水は送られてきますが、その後、人間が排泄する、出すことについては、意外にみんな、分からないというか、見たくないというか、考えたくない、と今までは思ってきました。けれども、出したものをどう処理するか、下水道が使えなくなったらいかに大変なことになるかということに、もっと気づかなきゃいけないし、今回の八潮で気づいたと思います。

喉元過ぎると忘れてしまう傾向が日本人にはありますが、下水道の価値というものが、改めてもっと高いものになってしかるべきと思います。

私は国会議員時代から、下水道使用料や水道料金は安すぎると言ってきました。上下水道の価値が高まれば高まるほどますます「安すぎる。料金を上げるべき。」という議論がなされるべきと思います。

これから、合併浄化槽も含めて、それらの仕事をされている方が、人口減少社会において3割減ってしまいます。

本当に大切な仕事に必要な人がいなくなって、初めてその価値や意味が分かります。

今回、水回りのライフラインがいかに大事かということの象徴的な一つの出来事が、組織再編だったと思いますし、国民・利用者は利用者の応分負担という考え方を改めて持つべきだと思います。

青山の下水道工事現場――見えない世界への感謝と上下水道の県民・国民への発信

後藤田 私は国会議員時代、東京の大都会の、青山通りの地下空間のオーケストラができる下水道工事現場に行ったことがあります。

谷戸 そうですか。私もご案内した記憶があります。

後藤田 あんな空間があることも、多分、東京でも多くの人は知らなかったと思いますが、いざ雨が降った時には、あそこが雨水を貯留してくれてるんですよね。

谷戸 そうですね。

後藤田 そういう、見えない世界に対する感謝というか、当たり前ではないという意識を持つべきです。

食料安全保障と同じです。スイスでは憲法に食料安全保障が明記されています。今回の米騒動でも「米は食料安全保障で重要だ、安いお米を安定的に」となりますが、一方で生産者の所得はどうするんだと、ここが欠けています。

改めて、国や自治体がやっているライフラインなどの社会基盤整備はいかに重要であるか、お米でもインフラでも、それに対しての対価はきちんと払う、という意識を、今こそ高める必要があると言いたいですね。

谷戸 おっしゃる通りですね。

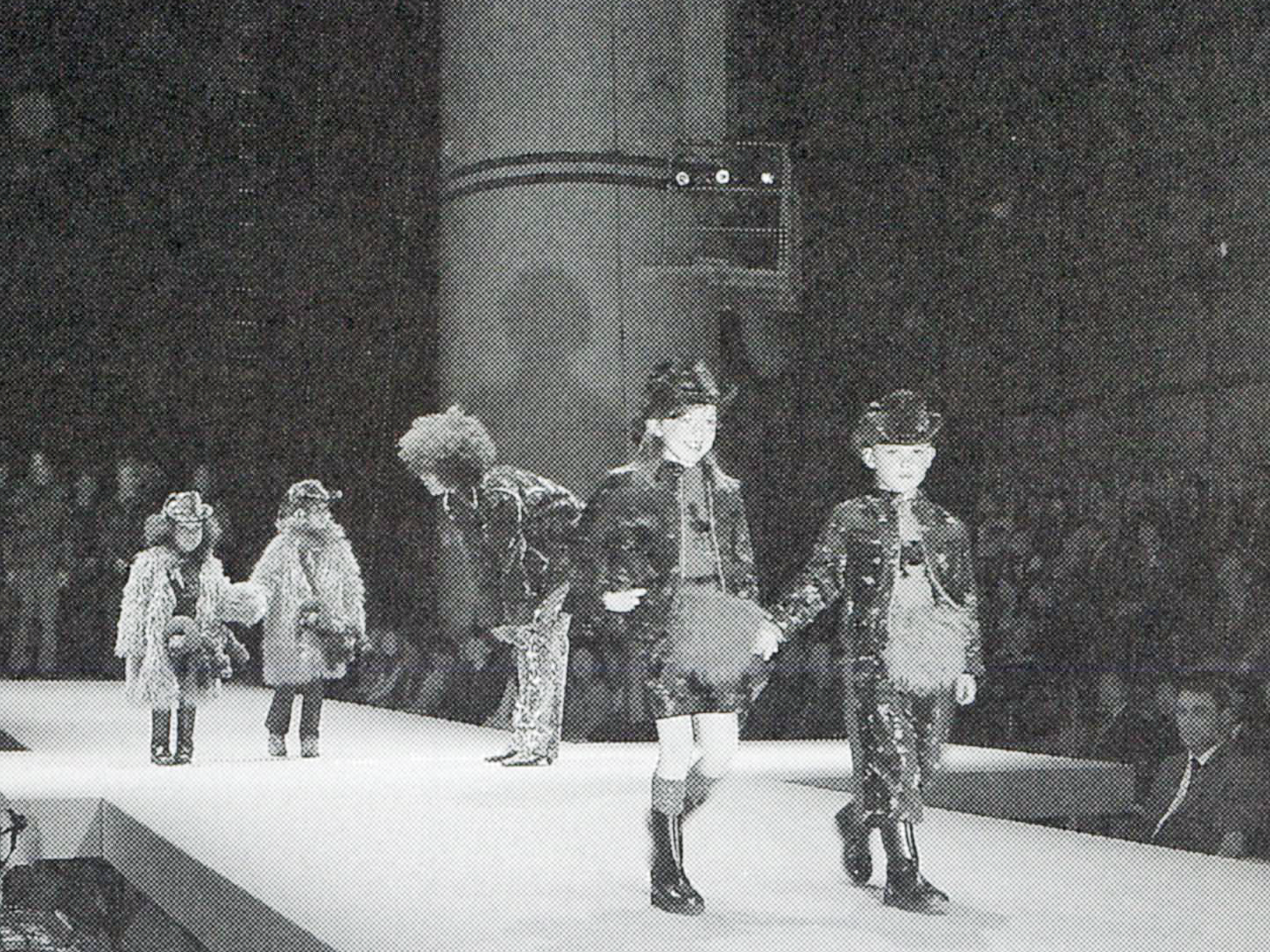

青山の下水道工事現場の話は私も思い出しました。コシノジュンコさんですね。コシノジュンコさんのオフィスの前に下水道シールド工事の立て坑があって、その中で、ファッションショーをしてもらいました。

後藤田 ファッションショーをやったんでしたね。覚えています。

谷戸 あの時私が随行させていただきました。

後藤田 あと、広尾の高級マンションの脇で、大きな管路の最新技術を使った改築工事現場を見せていただきました。

谷戸 よく覚えていただいていて、恐縮です。管の更生工法の現場です。最先端のSPR工法の現場を視察していただきました。今回の八潮の事故で、これから日本中の下水管の改築更新をしていきます。その際、管更生工法が、大きな役割を果たすと思います。

後藤田 最新式の工法で、しかも広尾のど真ん中で使用料の負担能力の高い方がいっぱいいらっしゃるんだから、もっと下水道料金を上げたらいいじゃないかと、あの時言った覚えがあります。

谷戸 あの時、ご覧いただいたのは、当時の最新技術だったのですが、あれからさらに進化しています。今、八潮の事故を受けて、日本中で、下水道管5000キロを緊急点検しています。その結果、腐食が分かった時の対応は、知事が見られたあの管更生工法が大きな役割を果たすでしょう。我が国が世界に誇る工法です。

日本の素晴らしい上下水道技術を世界展開へ

後藤田 いま、上下水道の技術の話が出ましたが、 私がもう一つ言いたいのは、谷戸さんたちがそれだけの技術の蓄積、イノベーションをやってこられて、今度は、もう既にやられてると思いますが、日本の素晴らしい上下水道技術を世界に展開していってもらいたいですね。

谷戸 私もそう思います。

後藤田 私の県であっても3割の人口が減る。すると労働者も市場も3割減るのだから、輸出するしかない、インバウンドを増やすしかない、一人当たり生産性を上げるしかない。高付加価値人材ですよね。韓国を見てください。韓国は出生率0.7台と低い水準にあります。我が国は1.2。また韓国は早くから輸出を始めて、GDPの輸出に占める割合は4割ですよ。

谷戸 人口が日本より少ない分だけ、自分の中では限界があるというのを早く気づいていましたね。

後藤田 日本も絶対そうなるのだから、早めに輸出しなくてはいけない。

私たちは農林水産物だけではなく、中小企業の技術の輸出、もっと言えば、今まさに下水道と一緒になった水道の技術。これは基礎自治体がやっているわけです。例えば、徳島市の水道技術を活かして途上国を支援するとかができると思います。

これから上下水道で世界の途上国に対し、まだまだ支援展開のチャンスがあると思います。

谷戸 海外で水道はだいぶ進んでいるところがありますが、下水道はこれからです。その時に合併浄化槽などは日本の開発した素晴らしい技術ですから、そういったものも含めて海外というのは大事な視点ですね。

後藤田 徳島県はチェジュに続いて、この前(5月13日)プーケットの知事さんとも「交流推進を目的とする覚書」を締結しました。プーケットは、津波など災害の課題があり、さらに人口40万人の都市に年間1300万人の観光客が来ます。そしてゴミを出す、排泄する。最先端の技術を持って、地震に強い下水管をやらないか、という提案は絶対ありだと思います。

Ⅵ.大規模地震への上下水道の対応

谷戸 次に、大規模地震です。徳島県さんの場合、南海トラフは、身近で大事なことだと思いますが、上下水道に限らずですが、南海トラフに対する県として、知事さんのお考えをお聞かせいただけますか。

防衛装備と同じく、”防災”装備の準備が重要

後藤田 先ほど申し上げたミッション3項目、安心度、魅力度、透明度のうち、安心度の一丁目一番地が南海トラフや気候変動による水害です。他に教育や医療の安心度もありますが。

危機管理部局と県土整備部局は、国土強靱化という根っこは一緒なものですから、私は、危機管理部局に対して、できていることだけでなく、できていないことを全部赤裸々に出してくれ、と指示しました。そして、それを最短でやろうと、今、対応を始めつつあるところです。

また先日も赤澤経済再生担当大臣(防災庁の準備を担当)に呼ばれて防災庁の設置委員会にリモートで出席しました。そこで、ストレートに、「私どもは、これだけできていません」、さらに「国はそれらをきちんと把握して、県、市町村に対する財政支援や整備指示を出すべきだ」と学者さんのいる前で申し上げました。

例えば、「防衛」装備品というのは、防衛省が、国の有事に対して、日本の5つの方面隊において、各地区に陸、海、空と装備しています。

一方、「防災」装備という考え方がないのではないか。我々は戦後、戦争で人をなくすことはなかった。これは外交的努力だと思う。ただ、災害で亡くなった方は数多くいるわけです。

国土強靭化、上下水道の老朽化対策というハード面は当然のことながら、我々地方自治体において、防災装備の準備が重要です。また、ソフト面、特に、避難所生活のQOLを高めるために何をするかも重要です。我々は台湾の花蓮県に行ってTKB――トイレ・キッチン・ベッドの最先端事情を学んできました。今、そういったQOLを高める対策をしています。

昨年の日経新聞で、徳島県の復興準備の進捗率が日本一と出ました。この前も、国土強靱化のレジリエンスの計画(徳島県県土強靱化・レジリエンス推進計画)に対して、金賞をもらいました。ですが、私からすると、さっき申し上げたように、出来ていないことがこんなにあるのに金賞とか進捗率1位というのは、いかに日本がダメかということですよと、赤澤大臣にも申し上げました。

ハード、ソフト含めて、総務省の緊急防災・減災事業債(緊防債)というものがあります。高知県さんも同じ南海トラフで被害を受けますが、私が就任する前は、高知県は緊防債を毎年100億とか60億とか使って、うちの県はその年9億とか14億とかでした。どうしてこうなったのか。対応が一つの課題でした。

谷戸 高知県は、避難タワーとかに活用していますね。

後藤田 そういうことです。あと、いろんな理屈を作ると、例えば県立の高校の体育館を避難所に。公立学校がある市町村長が手を挙げてそこを指定すればその対応もできます。また、通信遮断に対するスターリンク(Starlink。衛星を利用した高速通信サービス)の設置とか、メニューはいろいろあります。

もちろんできる、できないはありますが、私は早く緊防債を防災庁予算として自由度を高めてほしいとお願いしているところです。

ですので、国土強靱化に対しては、私たちは相当力を入れていますが、早急に防災庁を設置して、その財源の確保を目指しています。緊防債に対しても、市町村の意識がまちまちな実情を正したいと考えています。徳島県は10億を切って、高知が100億とはおかしい。意識の違いです。

令和5年6年と、徳島県は、50億以上にして伸び率も全国1位になりました(知事就任は令和5年5月)。それくらい私が危機感を持ってやることでやっと現場も対応してくれました。

谷戸 私は、高知県によく行っております。ここ一、二年で感じたのは、避難タワーだけでなく、海側にある各市役所が全部高台に移ったことです。その意識に感心しました。後藤田知事が就任されて、徳島県もだいぶ追いかけて来られた、と感じました。

後藤田 先日(5月30日)、国の南海トラフの被害想定の見直しをされた福和伸夫先生(名古屋大学名誉教授)が来県されました。その国土強靱化の内閣府の部局に、今まで歴代、我が県の職員が10名ほど行っています。そういうメンバーで、今改めて対策をやっています。

南海トラフが本当に広範囲に起こったら、他の県や近くの人が応援しに来てくれないという最悪のシナリオを想定しなくてはならない。約30万人の人が亡くなって200兆円の損害になる。こういう想定にもかかわらず、国は本当にのんびりしています。

例えば首都直下も含めてやはりバックアップ、複眼、二眼レフとして、関西に防災庁を置く必要もありましょう。もしくは最初の「命の72時間」は自衛隊に最前線でお世話になるわけですから、5つある方面隊全てに防災庁を作ってもいいのではないか。これぐらいの話をしているところです。

Ⅶ.上下水道の新たな価値創造、新技術の活用

谷戸 上水道・下水道における、新たな価値創造や、新技術の活用についてお伺いします。

先日も知事のご決断で下水サーベイランスの実証実験を徳島でやらせていただき、成果が出ましたが、そういった上下水道に限らず、太陽光発電や、ドローンなどイノベーション技術の活用といった取り組みや、必要性はいかがでしょうか。

後藤田 先ほどの最先端の管更生工法ですが、徳島県でも、採用していけたらと思います。

下水道普及率の向上は、基礎自治体が手を挙げないとなかなか前に進みませんが、上水道に関して言うと、我々も老朽化施設がたくさんあるので、谷戸さんがやられてきた研究機関や民間企業の技術を、ぜひ私どもの方でも導入させていただきたいと思っています。

谷戸 下水道普及率が遅れているということは、逆に言えば、最新の技術を使えるということですね。

後藤田 そうですね。下水道を自らで管理している自治体もあるので、そこで下水サーベイランスをはじめ、汚泥を使った発電とか、アンモニアを使ったエネルギー創出とかができると良いですね。また汚泥はコンポスト原料としての肥料利用、また土壌改良材に活用していければと思います。

今、農業でも、肥料として必要な窒素、リン酸、カリのうち、リン鉱石が世界中で不足しているとされる現状を考えたときに、下水道からのリン回収は、有効だと思います。

バイオの魅力――下水道と藍、番茶

谷戸 下水道は知事もおっしゃったように、資源エネルギーの宝庫で、新技術の宝庫でもあります。下水道は、いろんなことができます。

いろんな社会インフラ分野の中でも、技術的な面では、下水道はずいぶん進んでいるところがあります。

たとえば下水の処理は微生物を活用したバイオテクノロジーです。今朝、空港へ降りた後、「藍の館」(藍の博物館・歴史館)を見学して気付いたのですが、藍の色の不思議さ・素晴らしさは、結局は発酵ですよね。バイオテクノロジーの世界です。下水道と藍の共通点に、感銘を覚えました。

いま、DXとかGX(グリーントランスフォーメーション)もありますが、私は、次はBX、バイオトランスフォーメーションが面白いのではないかと思っていて、日本の医療にしても、素材にしても、バイオの世界がいっぱいあります。

バイオはまだまだわからない世界ですから、このあたりの新技術とか活用の分野は、今後面白くなるのではないでしょうか。藍を見て感じました。

後藤田 おっしゃる通りで、我々は、「サステナブルアイランド徳島」というキャッチフレーズもやっていて、ゴミの分別、「ゼロ・ウェイスト」というプロジェクトの上勝町(かみかつちょう、徳島県)が有名です。

もう一つはハイテクノロジーで、日亜化学のLEDがあったり、ハイブリッドEV関連のメーカーがあったりします。

徳島県は大塚製薬(徳島県で創業)さんと日亜さんで、化学でも、一歩、前を行っています

私はタイの工業大臣とも親しくさせてもらっていますが、タイ政府として掲げているのはまさに谷戸さんがおっしゃったBCGだそうです。Bはバイオ、Cはサーキュラーエコノミー、GはGXです。いま勢いのあるタイでは、まさにBCG、バイオには非常に高い関心が持たれています。

ぜひ汚泥の利用とか発酵とか何かで、また日亜や大塚、徳島大学の技術をもって、タイでテストマーケティングできないでしょうか。

谷戸 いろいろなテーマがあると思います。上下水道の分野は、バイオという本当に面白い世界じゃないかと私は感じています。

後藤田 発酵でいうと、徳島に発酵番茶、阿波番茶っていうお茶があります。昨日(6月1日)もニュースで番茶が体にすごく良いということで。これもぜひ、谷戸さんに飲んでいただきたい。番茶は不老長寿のお茶です。

Ⅷ.上下水道界の素晴らしい未来への期待

上下水道の新政策・新技術は徳島でテストマーケティングを

谷戸 最後に、国土交通省所管の上下水道などのインフラの未来への期待についてお聞きしたいと思います。知事はもともと国土交通省所管のこともお詳しい中で、今後の日本の将来のインフラのあり方、また、国土交通省や上下水道界の未来への期待等、お伺いできますか。

後藤田 冒頭申し上げたように、上下水道というのは人間のライフスタイルの中でも、欠かせないものであるということを、国民も県民も意識してきています。ですから、それを業としてやられている方は、自信を持って、お仕事に誇りを感じていただきたいと、まずそう思います。

さらには先ほども谷戸さんがおっしゃったバイオ。それからDX。これから人手不足になりますので、ドローンも含めた遠隔操作による無人・省人化。こういったことで、上下水道の管理のあり方もさらに進化をしていただきたいし、バイオテックを使った様々な新商品新製品も開発していただきたい。我々は大歓迎ですので、それをぜひ徳島県で、いろいろテストマーケティングをしていただきたい。また我が県で、国と国だとスピード感がないので、自治体同士で、MOU(国際交流協定)を結んでいるところと、皆さんの上下水道技術と、徳島市など徳島県の上下水道の技術と、三位一体で、今後、何か仕事を一緒にできれば嬉しいなと思っております。

谷戸 「徳島県でテストマーケティングを」という話は、素晴らしいお話ですね。是非、上下水道関係の新政策・新技術を、徳島県で、どんどん「テストマーケティング」させていただけたらと思います。上下水道関係の企業・団体にとって、本当に心強い知事さんのお言葉です。「上下水道の新政策・新技術は徳島から」となる日も近いと思います。

Ⅸ.おわりに――徳島県の大いなるポテンシャル

谷戸 今日、徳島を訪問させていただき、知事さんの熱いお話しを聞かせていただいた中で、私の感じた徳島県の大いなるポテンシャルについて、少し、話をさせていただきます。

今日で、私が徳島に来たのは30回目くらいですが、若い時から大阪で育ったので、結構よく来ていました。何度来ても、徳島の魅力の新たな発見があります。今日も、先程話の出ました藍のバイオテクノロジーの世界に感動しました。徳島に一番札所霊山寺のあるお遍路さん、阿波踊り、うず潮、化学分野のハイテクノロジーと、世界に誇る大きなポテンシャルをお持ちと思います。

徳島は、そういう、他県にはない素晴らしい魅力を、いっぱい持っておられると思いますし、後藤田知事さんがその魅力をどんどん発信されていていることも素晴らしいと思いました。

後藤田 本日は徳島にお越しいただきありがとうございます。

谷戸 本日は、長時間にわたり、幅広いご意見を賜り、素晴らしい対談をさせていただき、本当にありがとうございました。今後とも、よろしくお願いします。

プロフィール

後藤田正純(ごとうだ・まさずみ)氏

1969年生まれ。慶應義塾大学商学部卒業。三菱商事を経て2000年(平成12年)、衆議院議員初当選。内閣府大臣政務官、衆議院決算行政監視委員長、衆議院東日本大震災復興特別委員長、内閣府副大臣など歴任。2023年(令和5年)5月、徳島県知事に就任。趣味は囲碁、ゴルフ。

谷戸善彦(やと・よしひこ)氏

建設省入省。1987年西ドイツカールスルーエ大学客員研究員。その後、京都府下水道課長、国土交通省東北地方整備局企画部長、同下水道事業課長、同下水道部長、日本下水道事業団理事長、㈱NJS取締役技師長兼開発本部長等を歴任。現在、一般社団法人日本下水サーベイランス協会副会長、公益財団法人河川財団評議員等を務める。趣味は読書、犬、広島カープ。