連載「水道の話いろいろ」(13)台湾の水道

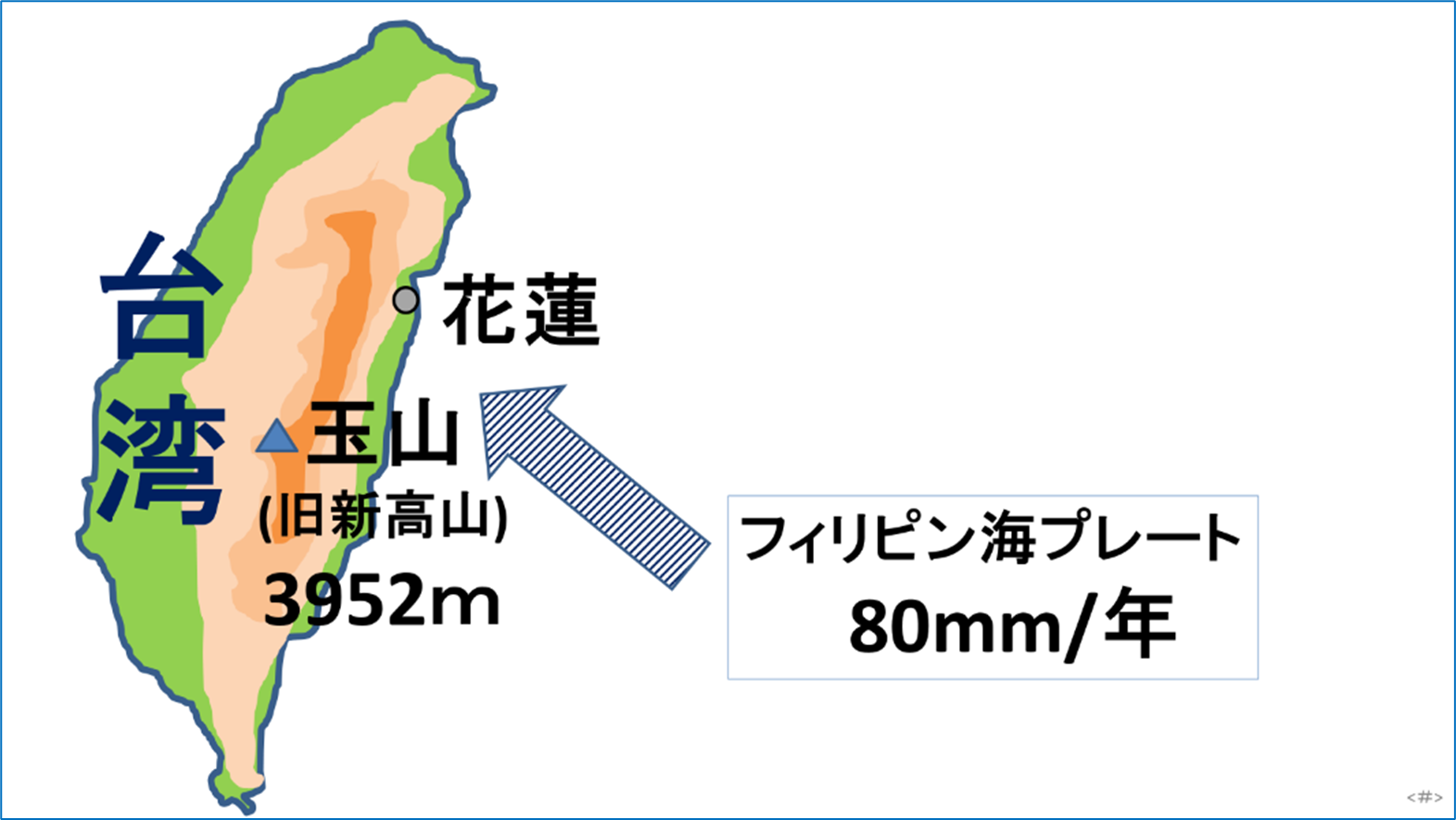

2024年4月台湾東部の花蓮で震度6強の強い地震が起きました。台湾も日本と同様にプレートの沈み込みで度々大地震が起きます。日本の東南海地震などを引き起こすフィリピン海プレートは日本に向けて年間40mmの速度で押し寄せていますが、台湾に向けてはその倍の年間80mmの速度でやってきてたびたび地震を引き起こします。

まずは、台湾の水道の特徴からお話しします。台湾の地形は日本列島と似ていて、4000m近い高山があり川の水の質は良く、水道は蛇口で塩素が検出されて安全で、水道水質は比較的良好です。一方、水圧はあまり高くなく、渇水で昔断水が多かった名残で、屋上のステンレスタンクにポンプで水を揚げてから給水しています。将来的には漏水を少なくしたうえで、水圧を上げてタンクなしで直結給水にするのが目標のようです。

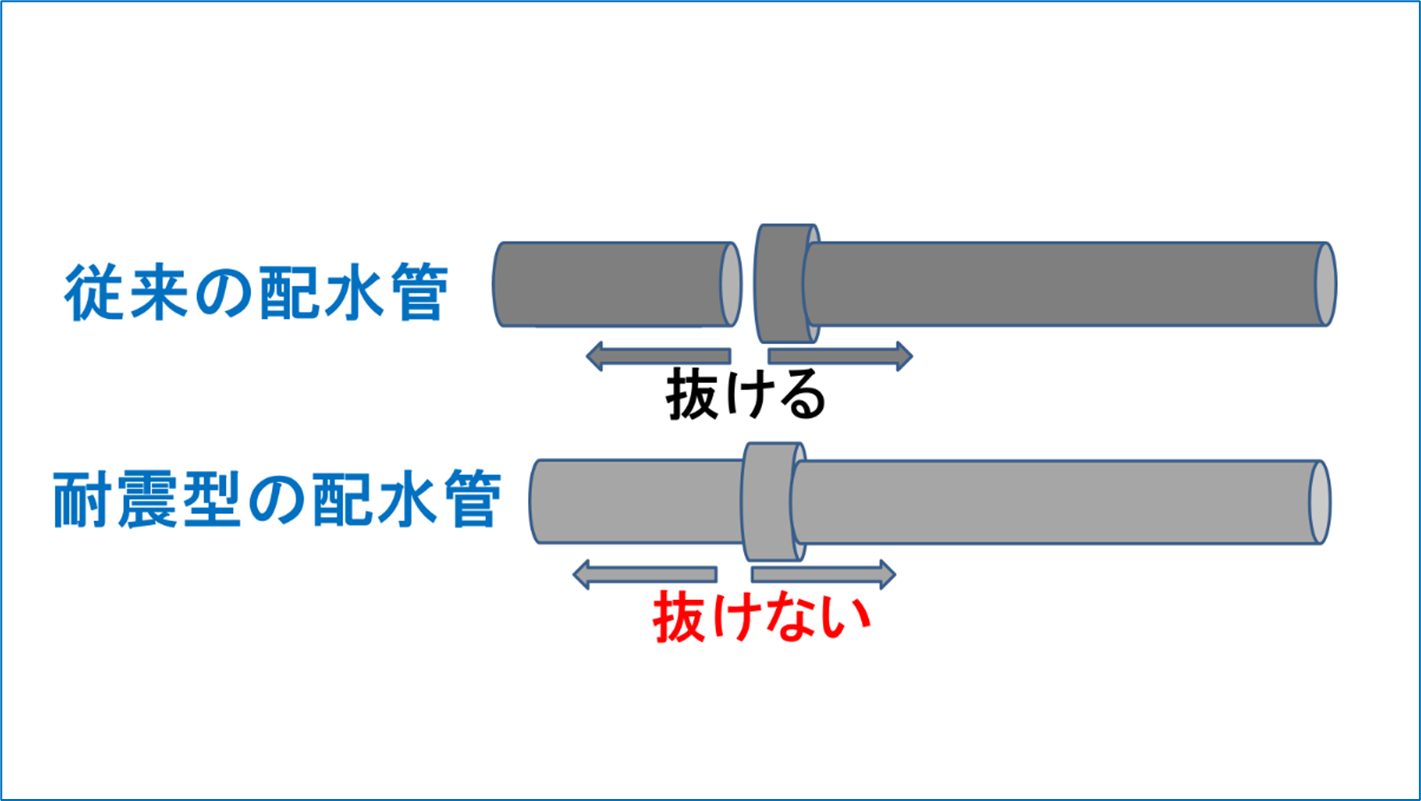

大きな課題は水道施設の耐震化です。従来の水道管は、日本と同様、大きな地震の時に継手の部分ですっぽりと抜けてしまったので、日本が開発した絶対抜けない耐震型の水道管が使われ始めています。今はまだ日本からの輸入ですが、高価なため、いずれは台湾で生産したいといっています。その配管技術は日本が指導しています。

各家庭のメータまでの水道管は、漏水の多い塩ビ管などのプラスチック管に替えて、日本が開発したステンレス製の耐震型の蛇腹管を使い始めています。これは日本企業が台湾に現地工場を造って出荷するほどに増えています。これで日本より大幅に安く提供できて、漏水も確実に減ってきています。

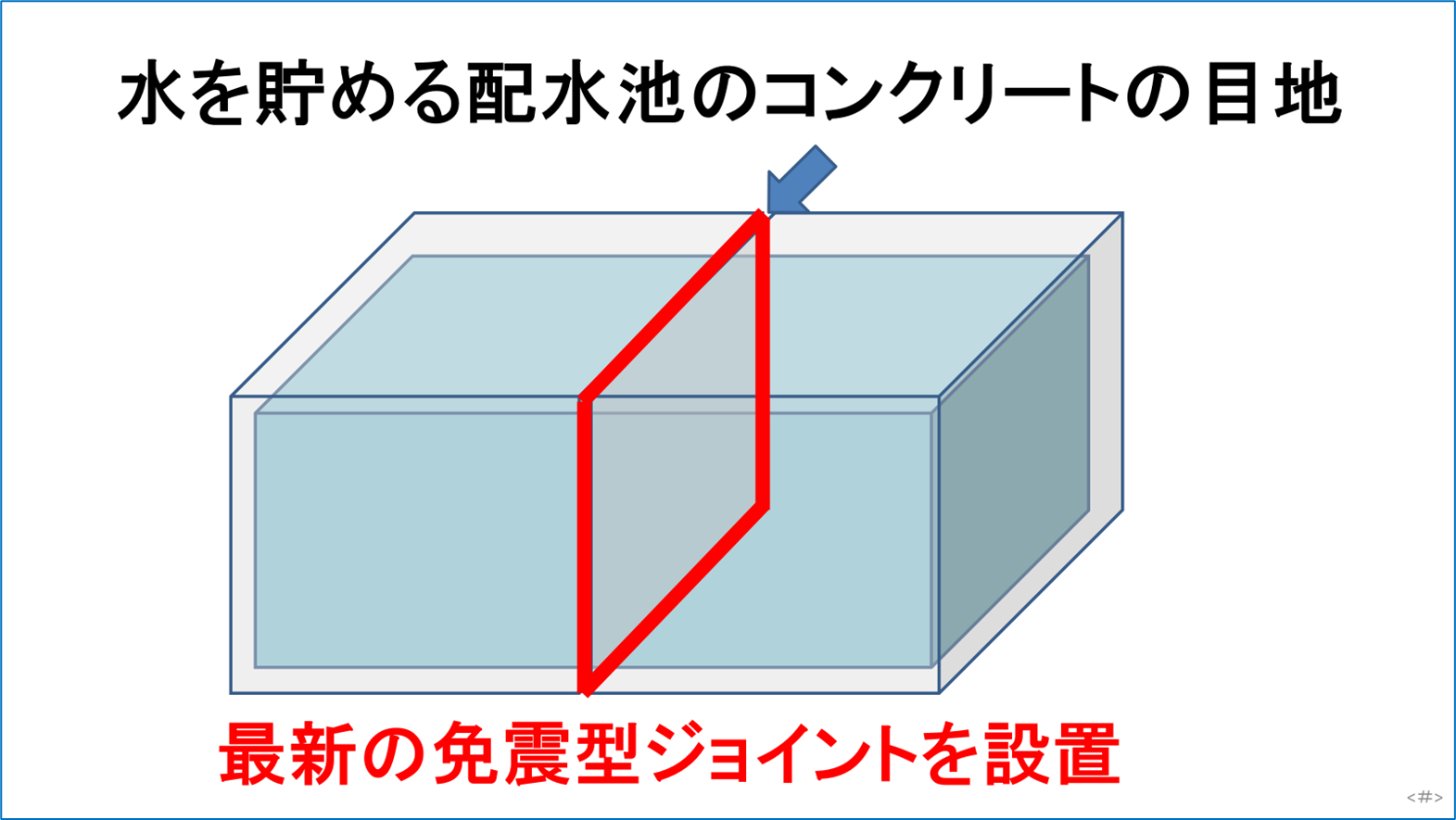

また、配水池のコンクリート目地から水が漏れないように、最新の日本製免震型ジョイントを付けています。

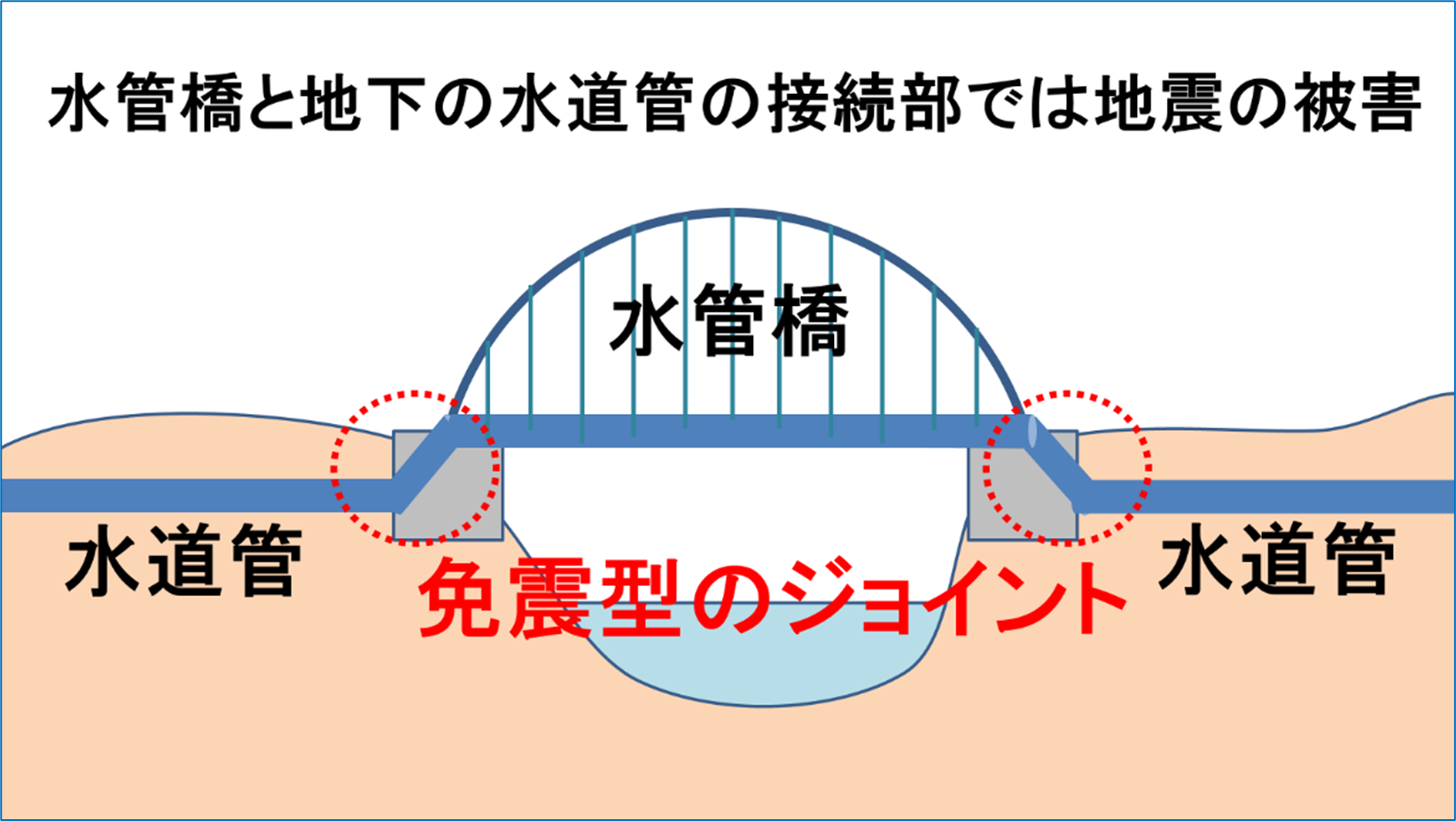

また、水管橋と地下の水道管の接続部は地震の被害が出やすいので、ここにも日本製免震型ジョイントを設置しています。

日本製が使われるのは、同じ地震国で先進的に耐震化に取り組んでいる日本の技術が高く評価されているからです。それと、根底には、戦前の日本統治時代に日本が多くの水道施設を造り、その技術に対する信頼があるからだと思います。その水道の歴史を次にご紹介します。

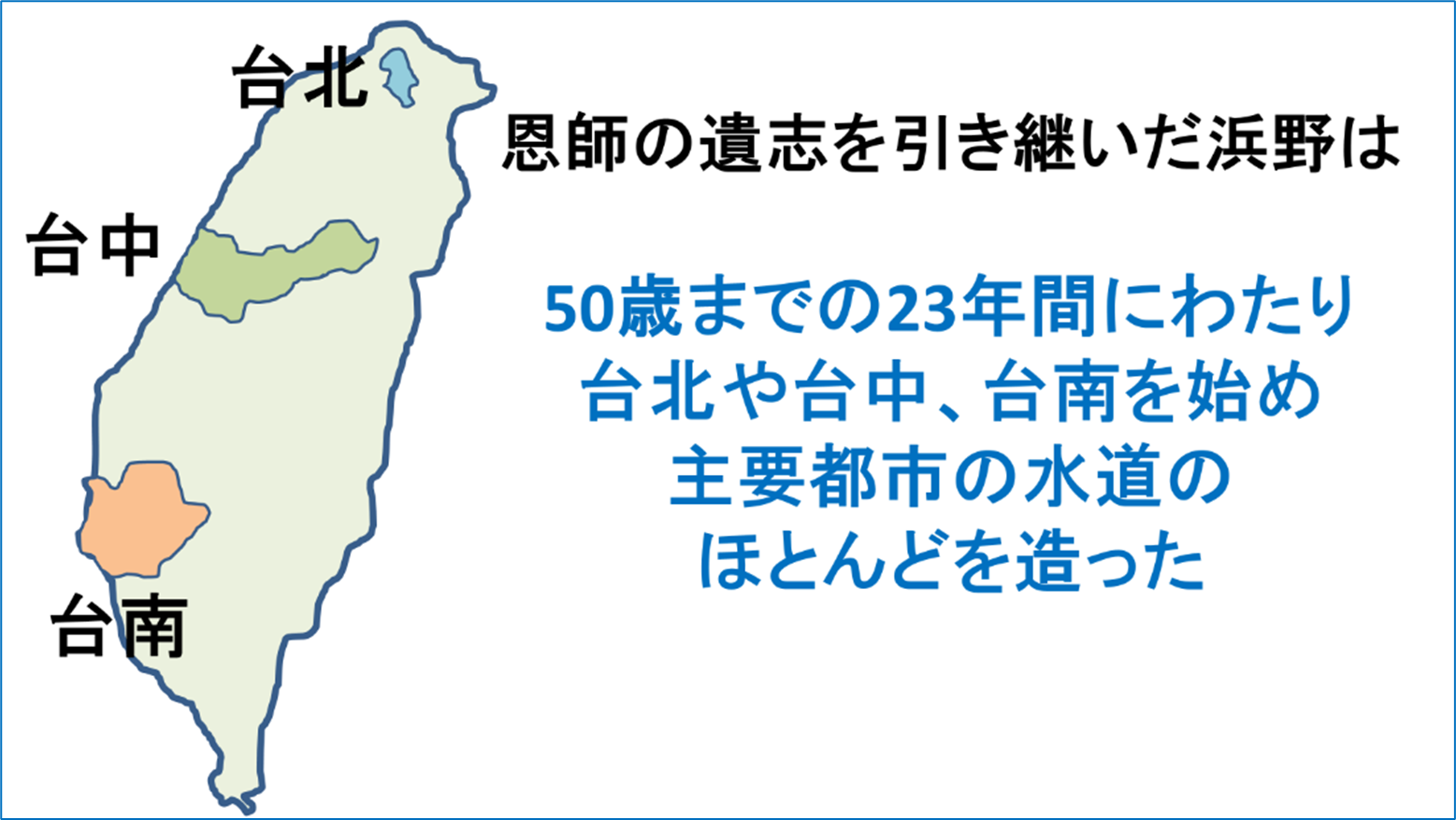

台湾は1895年に日清戦争によって日本の統治下になりました。当初はコレラなどが蔓延して衛生状態の改善が急務でした。内務省衛生局長だった後藤新平は、英国人技師のバルトンとその弟子の浜野弥四郎に台湾の水道創設を依頼しました。二人は翌年台湾に渡り劣悪な環境の中で全土の調査を行い、水道の設計を次々と手がけていきました。しかし、3年後バルトンはマラリアで倒れ43歳の若さで急逝しました。恩師の遺志を引き継いだ浜野は、50歳までの23年間にわたり台北や台中、台南を始め主要都市の水道のほとんどを造りました。

最初にバルトンと共に手がけた台湾北部の基隆(キールン)水道は、1902年給水開始で、神戸市に続き日本で8番目の水道となり、現在も使われています。

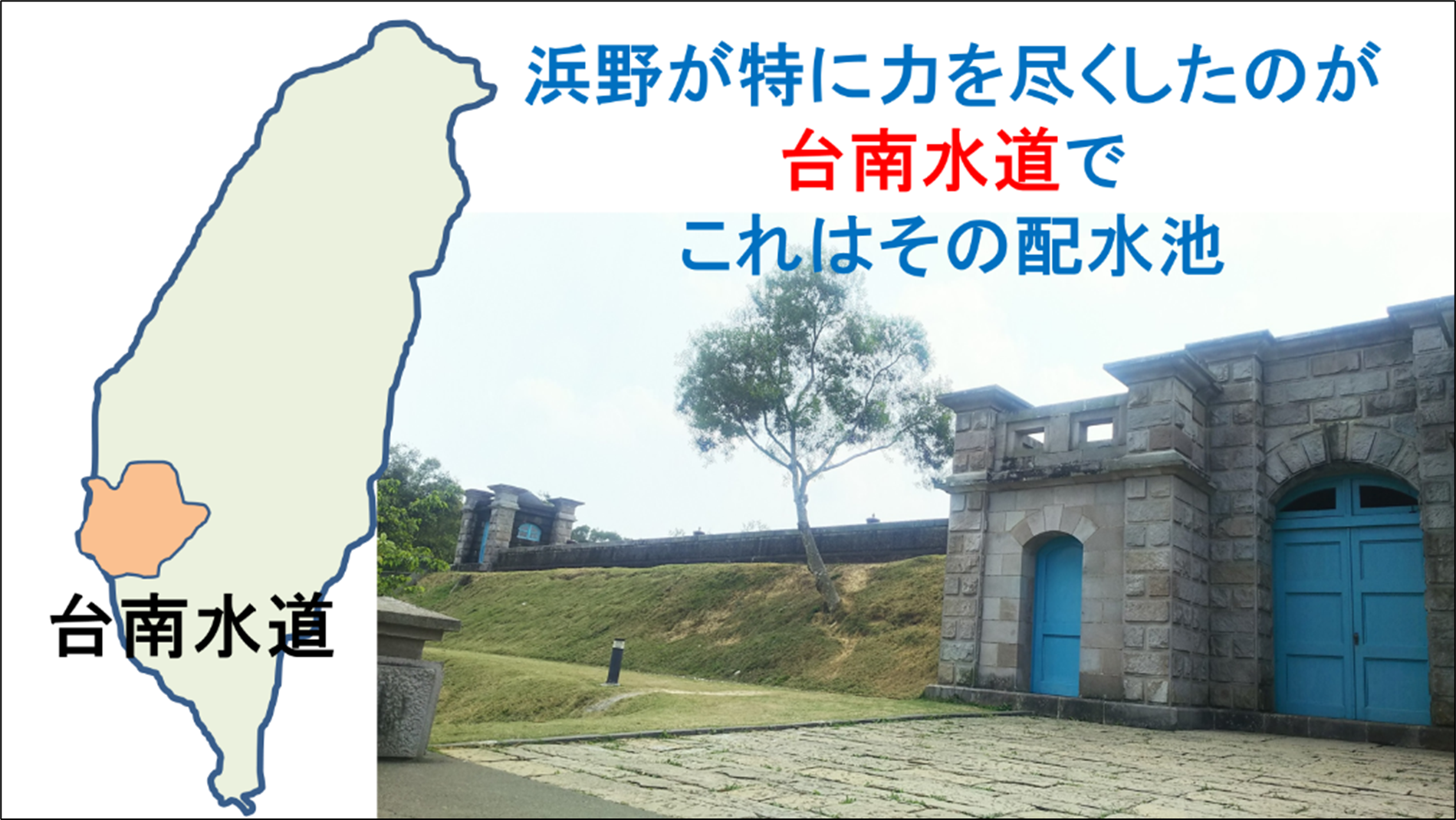

浜野が特に力を尽くしたのが台南水道で、これはその配水池です。

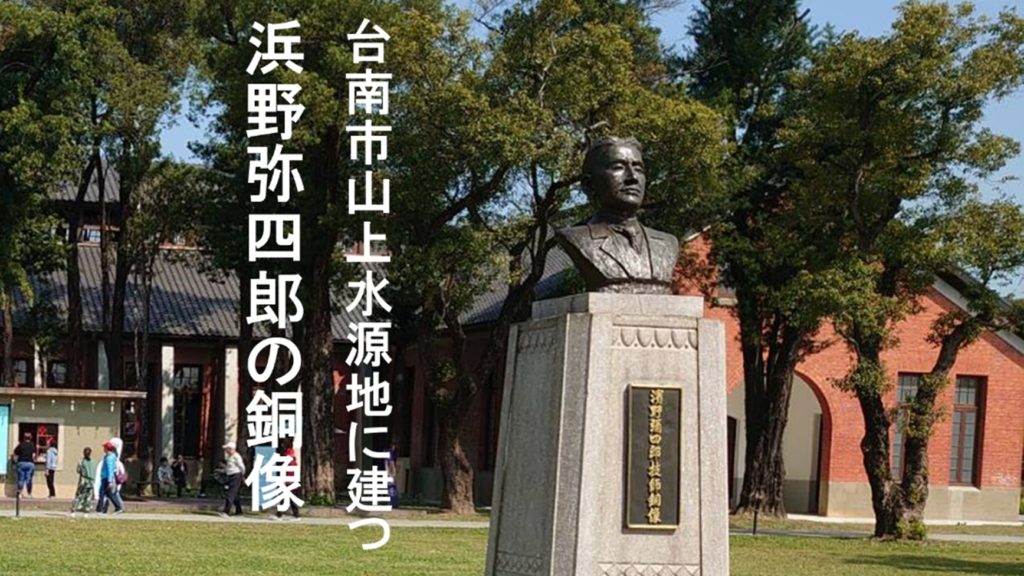

浜野は「台湾水道の父」と呼ばれ、銅像も建てられています。

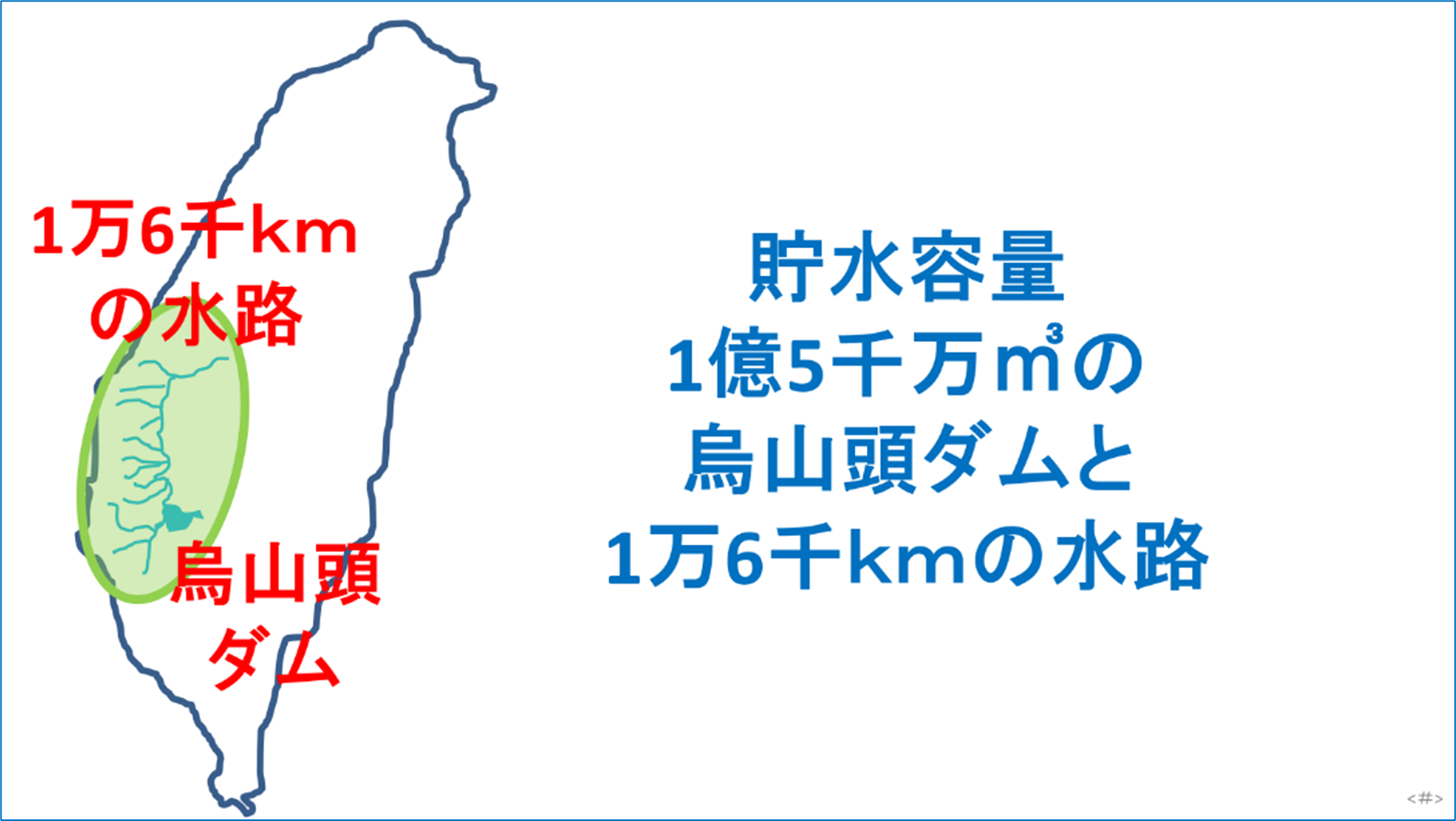

浜野の部下として働いた八田與一(はったよいち)は、後に貯水容量1億5千万m3の烏山頭(うさんとう)ダムと、1万6千kmの水路を造って、広大な荒れ地を肥沃な穀倉地帯に変貌させて、台南の農民と住民を救いました。八田は24歳から、56歳で船に乗って出張中に魚雷攻撃で戦死するまで、32年間にわたり、台湾発展の基礎を造りました。

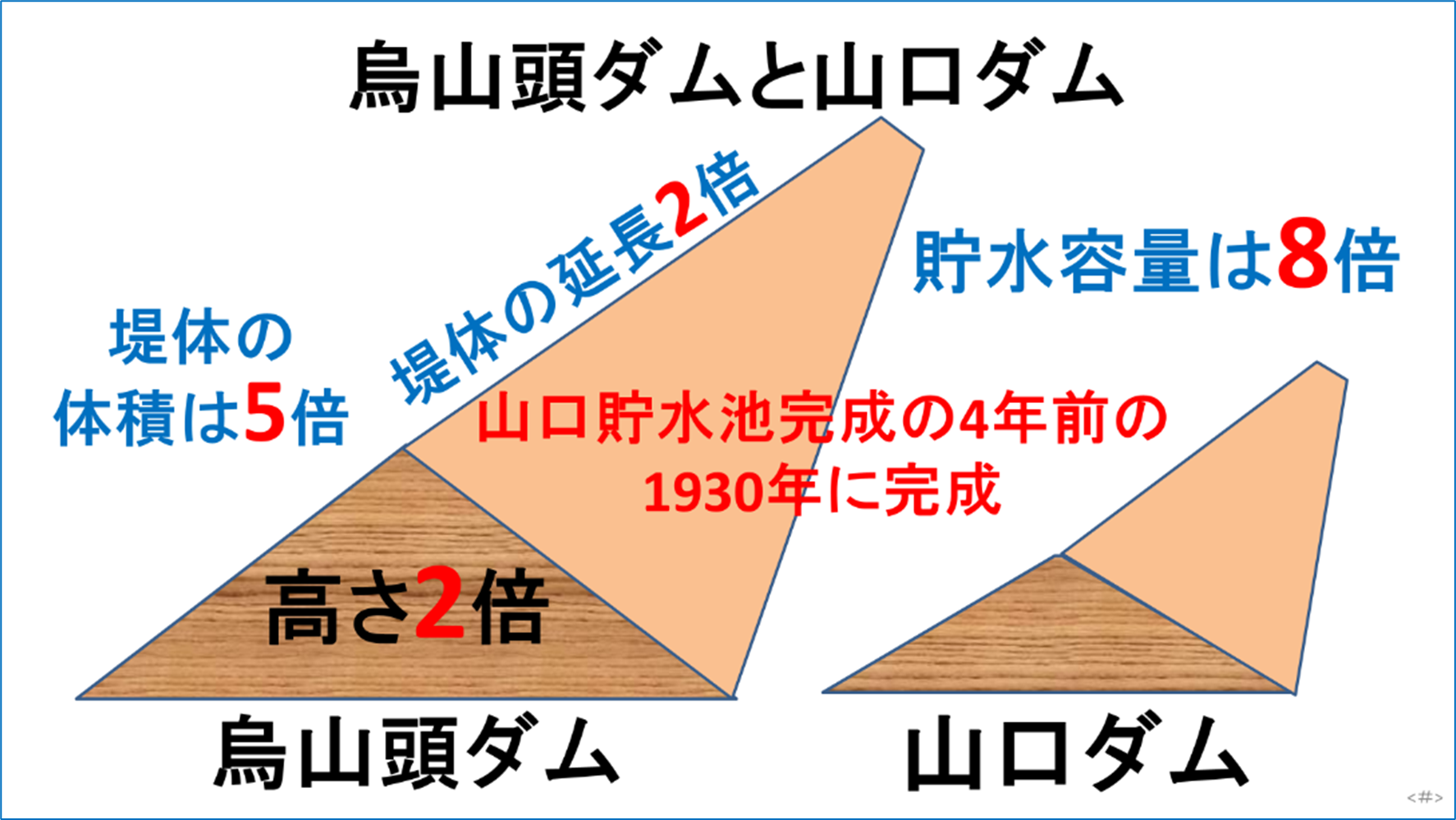

八田の造った烏山頭ダムは、当時日本国内で最大規模として建設中だった東京水道の山口貯水池のダムと比べて、高さは2倍、堤体の延長も2倍で、堤体の体積は5倍、貯水容量は8倍もありました。このアジア一の巨大なダムが、山口貯水池完成の4年前の1930年に完成しているのも驚きです。

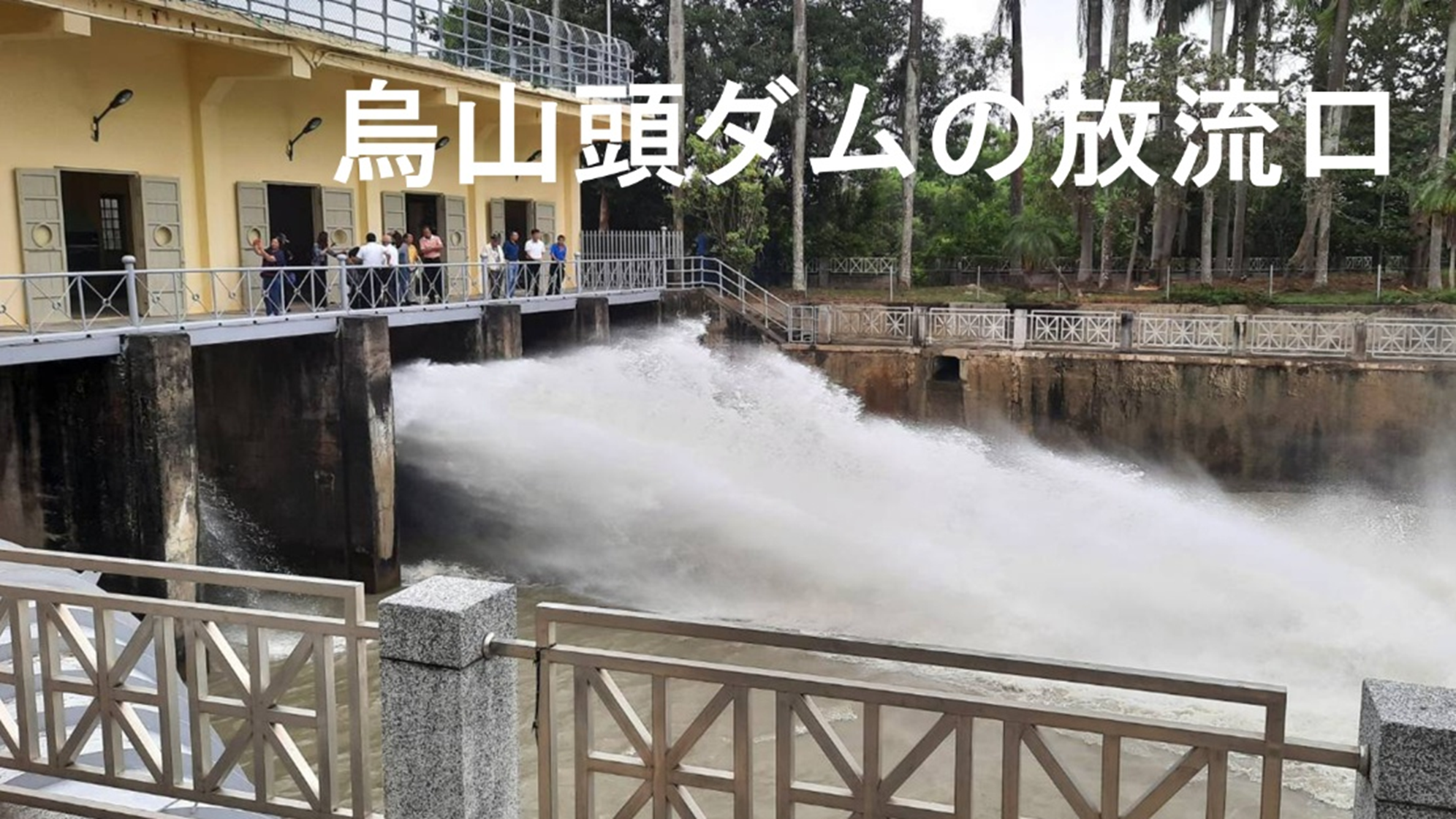

これは烏山頭ダムの放流口です。大量の水が放流されています。

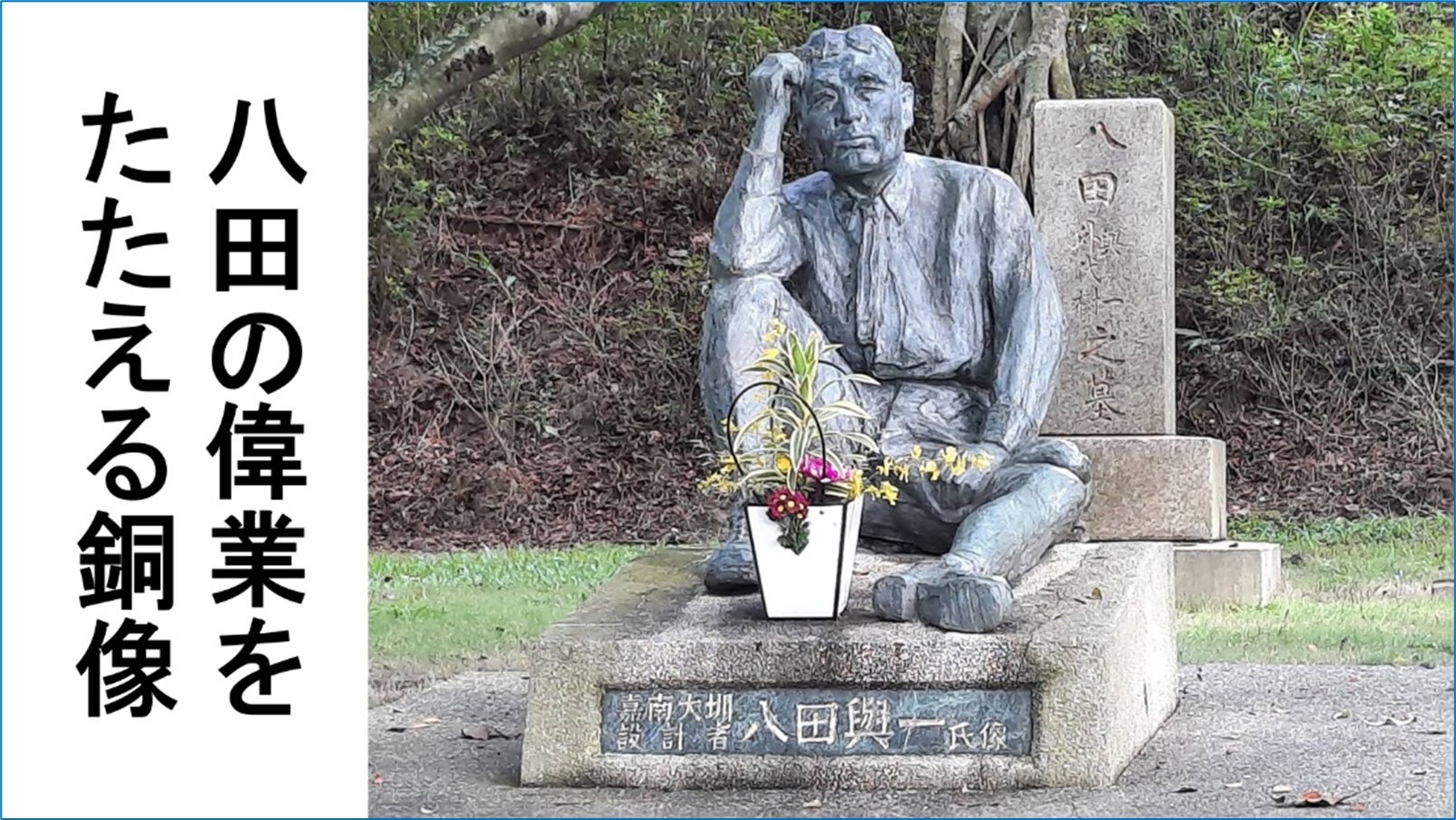

ダムの近くに八田の偉業をたたえる銅像があります。

この烏山頭ダムと、浜野らが造った台南水道は日本土木学会の選奨土木遺産となっています。海外で選ばれているのはこの2件だけです。台南水道は、当時の最新技術である急速濾過法を採用した大規模な浄水場であることが評価されています。

こうして台湾の水道は、1940年までに台湾全土に133箇所整備されました。戦後もこれらが継承され、また独自に新たな施設も造られ、市民生活が支えられています。

台湾には「飲水思源」という言葉があります。水を飲むときには源に思いを馳せるという意味です。台湾には、今回お話した浜野や八田のほかバルトンの銅像もあり、その功績は今に伝えられています。

(c)Atsushi Masuko

「上下水道情報」2023号―2025年5月掲載 一部改

【著者プロフィール】

増子敦(ますこ・あつし)1953年生まれ。博士(工学)。元東京都水道局長、東京水道サービス株式会社代表取締役社長。現在日本オゾン協会会長、日本水道協会監事、YouTubeに「水道の話」を連載。著書に「誰もが知りたい水道の話」。