連載「水道の話いろいろ」(12)古代ローマ水道

古代ローマ水道は、紀元前4世紀末から紀元後3世紀にかけて古代ローマに造られた水道です。石造りのアーチが連続する水道橋で有名です(写真はセゴビアの水道橋)。

ローマ水道については、塩野七生(ななみ)先生が著した傑作『ローマ人の物語』の中の「すべての道はローマに通ず」において、76ページにわたって実に詳しく書かれているのでご紹介します。

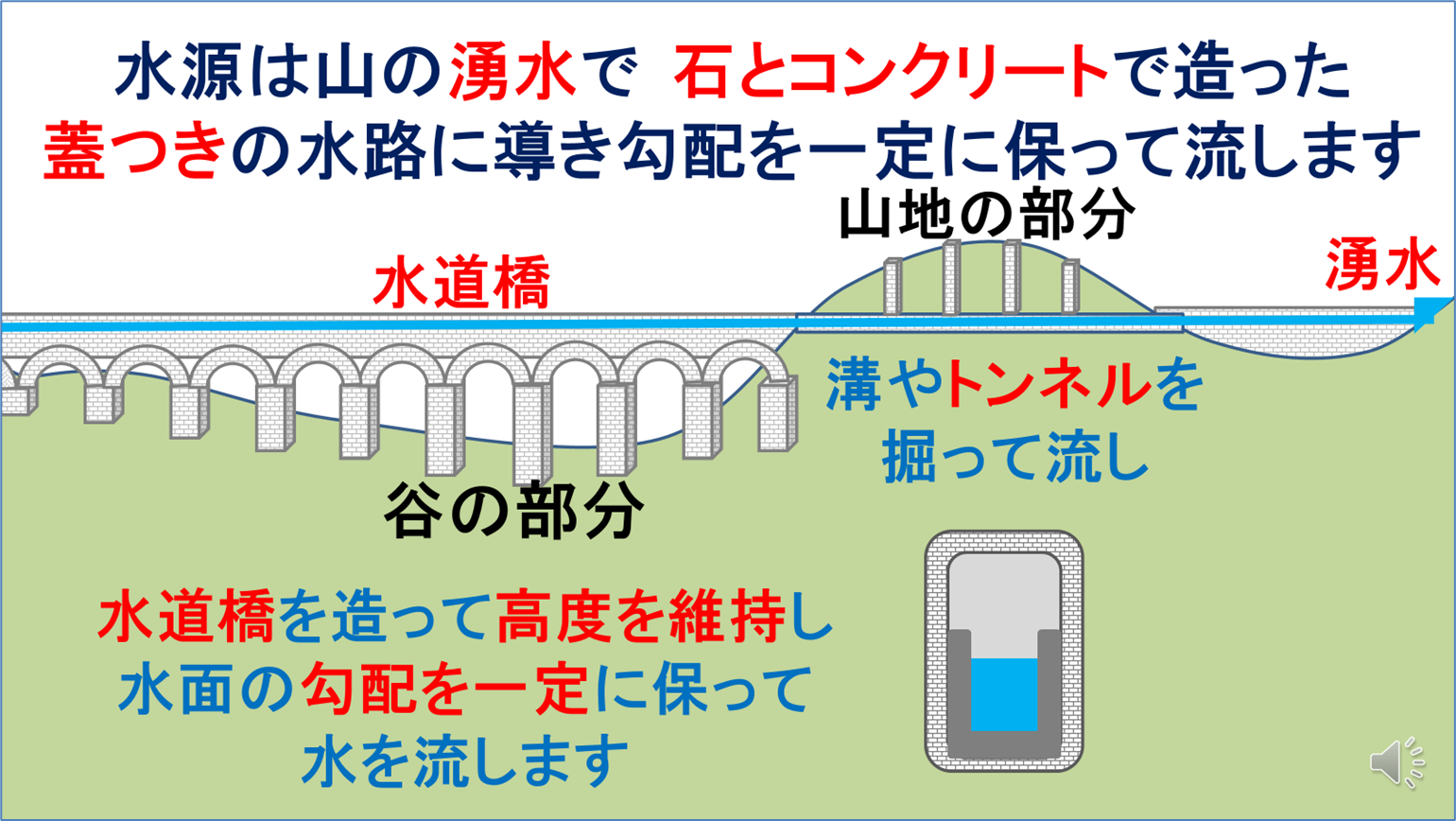

水源は山の湧水で、石とコンクリートで造った蓋つきの水路に導き、勾配を一定に保って流します。水面より標高が高い山地の部分は溝やトンネルを掘って流し、標高が低い谷の部分は水道橋を造って高度を維持し、水面の勾配を一定に保って水を流します。

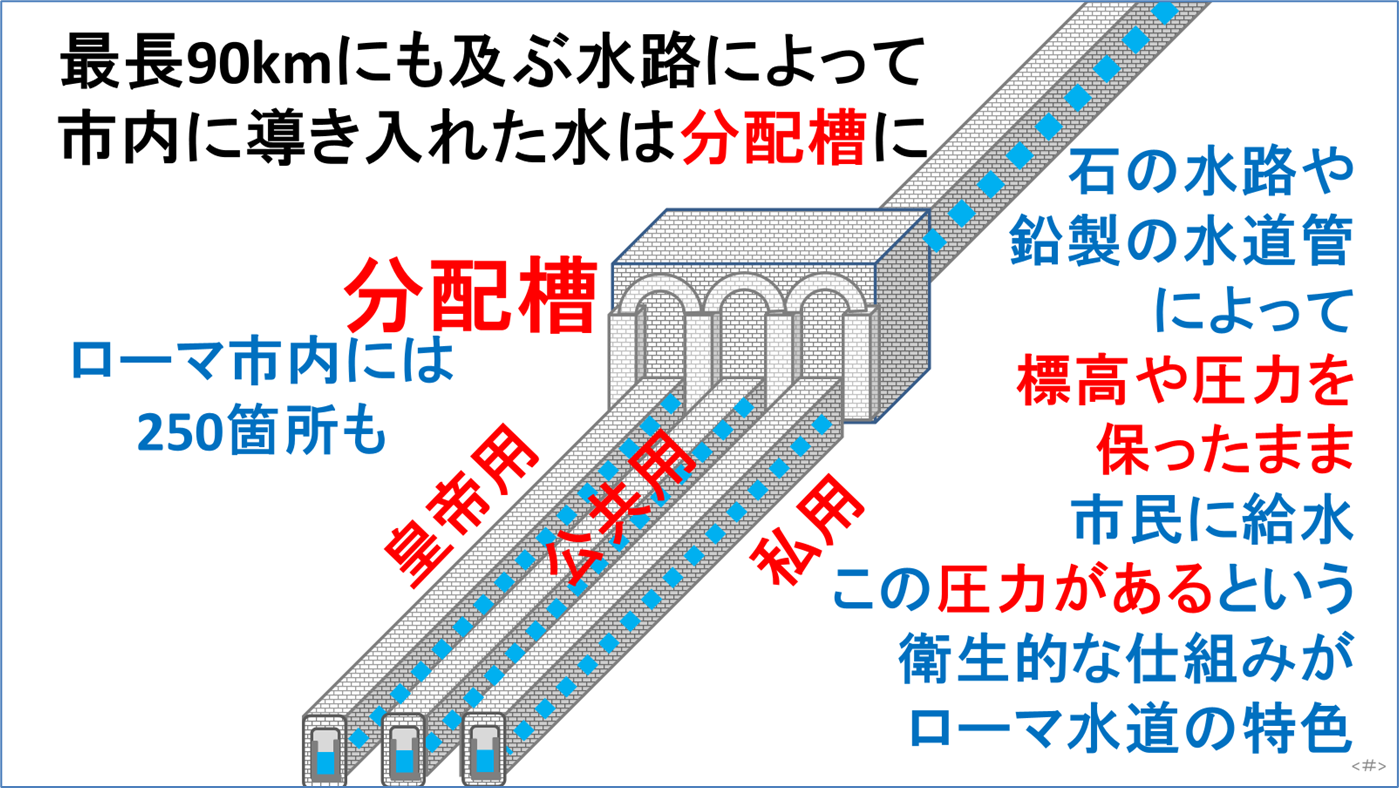

こうして最長90kmにも及ぶ水路によって市内に導き入れた水は分配槽に入ります。ここで、公共用、私用、皇帝用に分配されます。ローマ市内にはこれが250箇所もあったようです。ここから石の水路や鉛製の水道管によって、標高や圧力を保ったまま市民に給水されます。

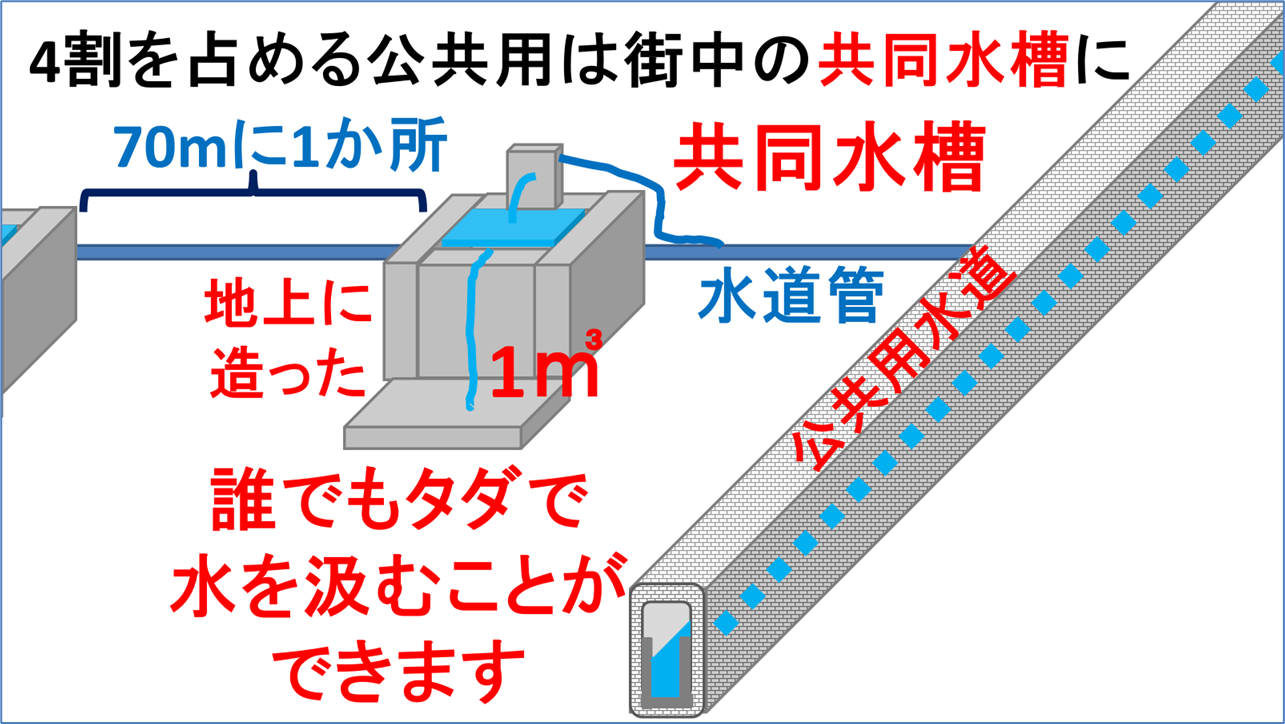

4割を占める公共用は街中の共同水槽に送られます。共同水槽は70mに1か所あり、地上に造った1m3ほどの水槽に水道管から水が流しっぱなしで入ります。この水槽からだれでもタダで水を汲むことができます。

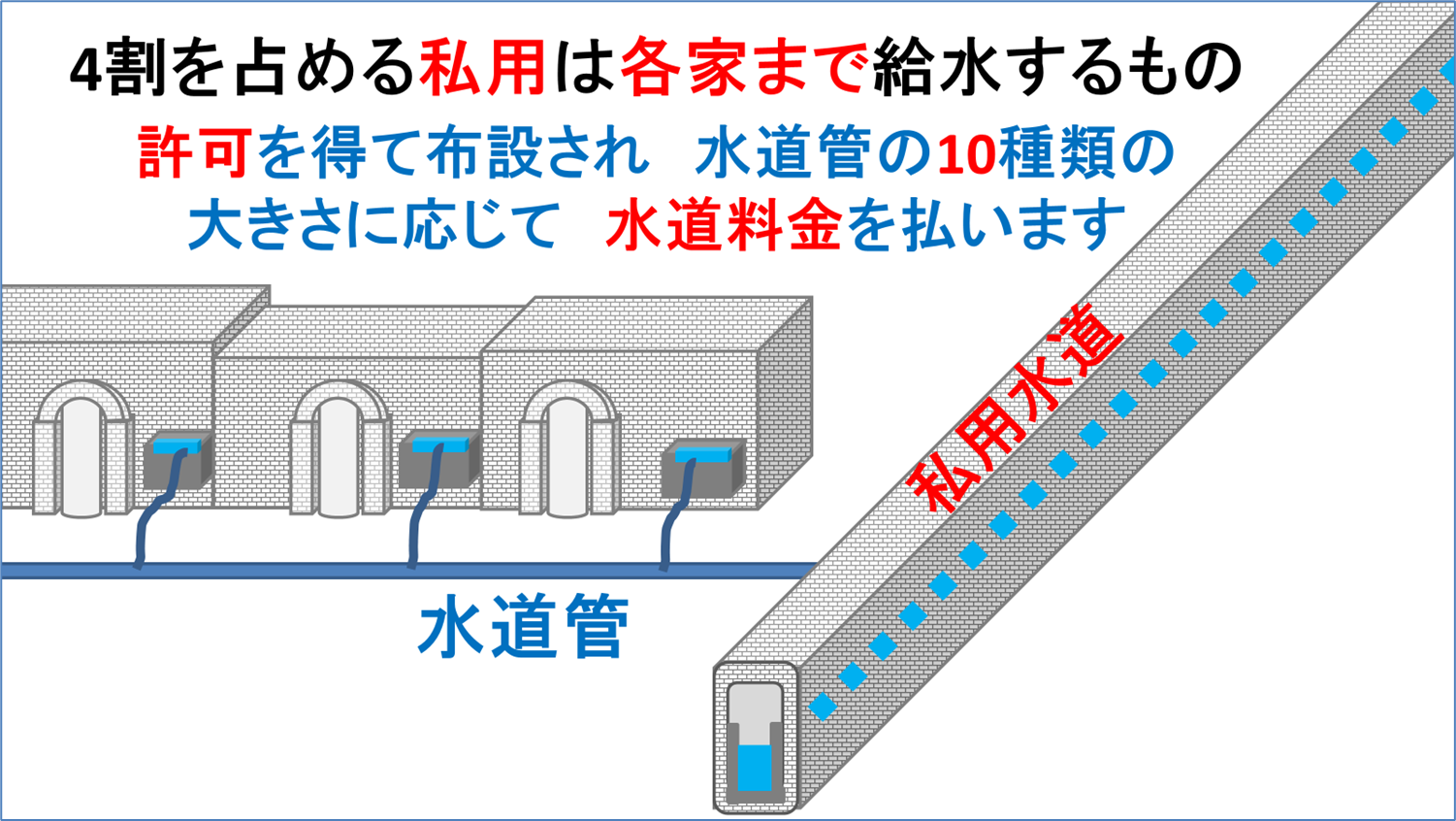

4割を占める私用は各家まで給水するものです。許可を得て布設され、水道管の10種類の大きさに応じて水道料金を払います。

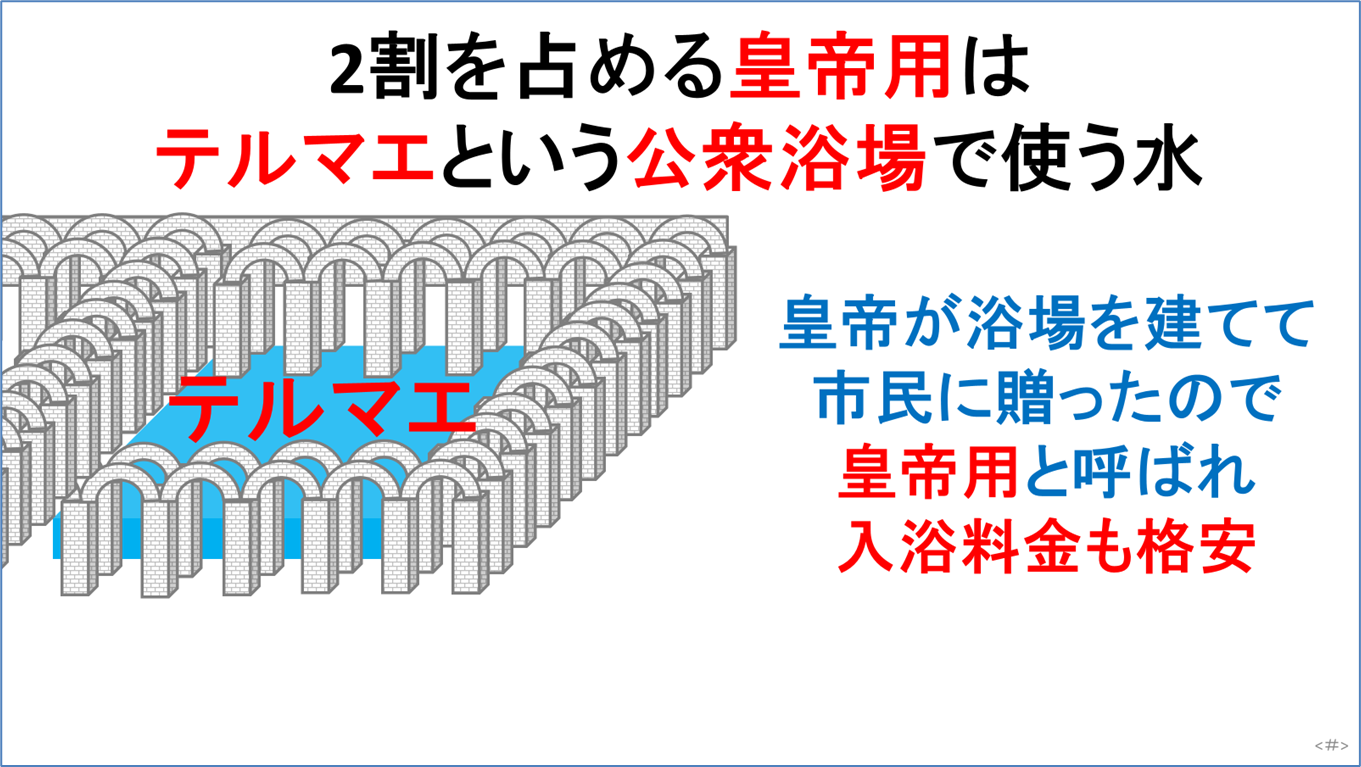

2割を占める皇帝用は、テルマエという公衆浴場で使う水です。皇帝が浴場を建てて市民に贈ったので皇帝用と呼ばれ、入浴料金も格安でした。

安全な水を飲み、手を洗い、それで料理し、身体も清潔に保っていたため、疫病も少なかったといいます。しかし、4世紀末キリスト教の支配により、裸を見せるのは悪とされ、公衆浴場は姿を消してしまいました。

ローマ市への給水は、紀元前4世紀末のアッピア水道に始まり、紀元後3世紀まで、全部で11本の水道が造られました。短いものでも20km、長いものは90kmもあります。

水路の勾配は100mで40cmが多く、最もゆるいものだと100mでたった2cmの勾配です。参考までに玉川上水の勾配は100mで20cmで、これも優秀です。

ローマ市以外にも、ローマ帝国の属州にも水道を造らせました。南仏のニームでは世界遺産のポンデュガールがあります。

リヨン、セゴビア、イスタンブールなどでも水道橋の遺構があります。

古代ローマの水道橋は石とコンクリートでできています。コンクリートは古代ローマで発明されました。ローマンコンクリートと言って、火山灰と石灰と海水で固まります。2000年たった今でも強度が増しているそうです。ローマの水道や浴場を始め、コロッセオ(下図の上)やパンテオン(下図の下)などもコンクリートで造られ、今も残っています。

水道の水量はローマ市だけでも日量100万m3を超え、当時の人口百万人で割ると1人1日千㍑にもなります。現在の2倍3倍の量です。100万m3は今のローマ市の人口300万人をも賄うほどです。この800年続いたローマ水道は、6世紀の蛮族ゲルマン人の浸入によって終焉を迎えてしまいます。

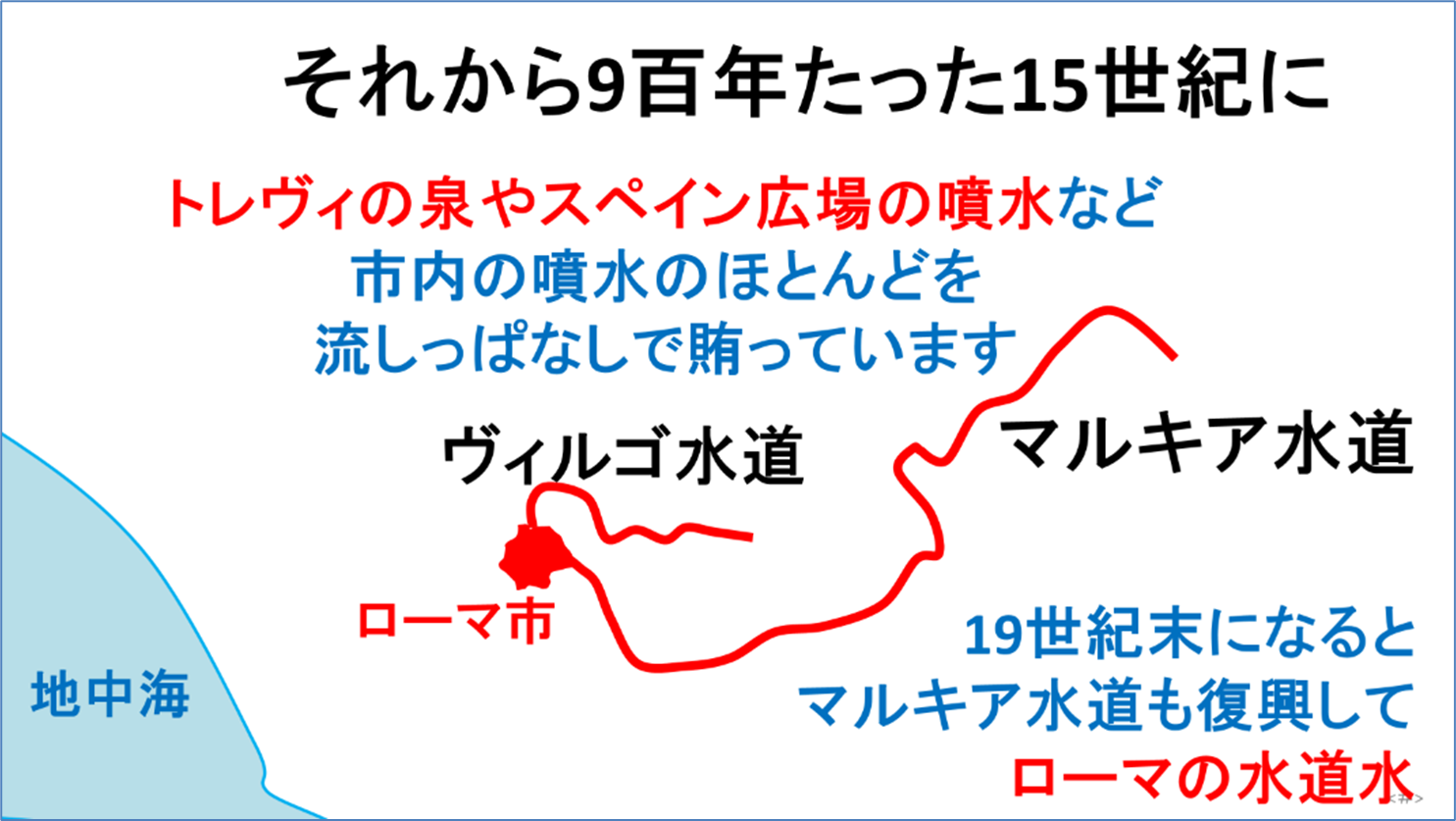

それから900年たった15世紀に、その中の1つヴィルゴ水道が復活しました。今もトレビの泉(下の写真)やスペイン広場の噴水など、市内の噴水のほとんどを流しっぱなしで賄っています。19世紀末になると、もう一つのマルキア水道も復興して、こちらはローマの水道水として活躍しています。

現在でも誇れる水道が、2000年以上前に造られ、800年もの間、維持され使われていたことは驚きです。

(写真はPexelsを使用)

(c)Atsushi Masuko

「上下水道情報」2022号―2025年4月掲載 一部改

【著者プロフィール】

増子敦(ますこ・あつし)1953年生まれ。博士(工学)。元東京都水道局長、東京水道サービス株式会社代表取締役社長。現在日本オゾン協会会長、日本水道協会監事、YouTubeに「水道の話」を連載。著書に「誰もが知りたい水道の話」。