連載「水道の話いろいろ」(11)渋沢栄一と水道

今回はいま話題の人、渋沢栄一と水道とのかかわりについてお話します。渋沢は生涯500以上の会社の設立や運営にかかわったといわれます。その中に水道会社もあります。

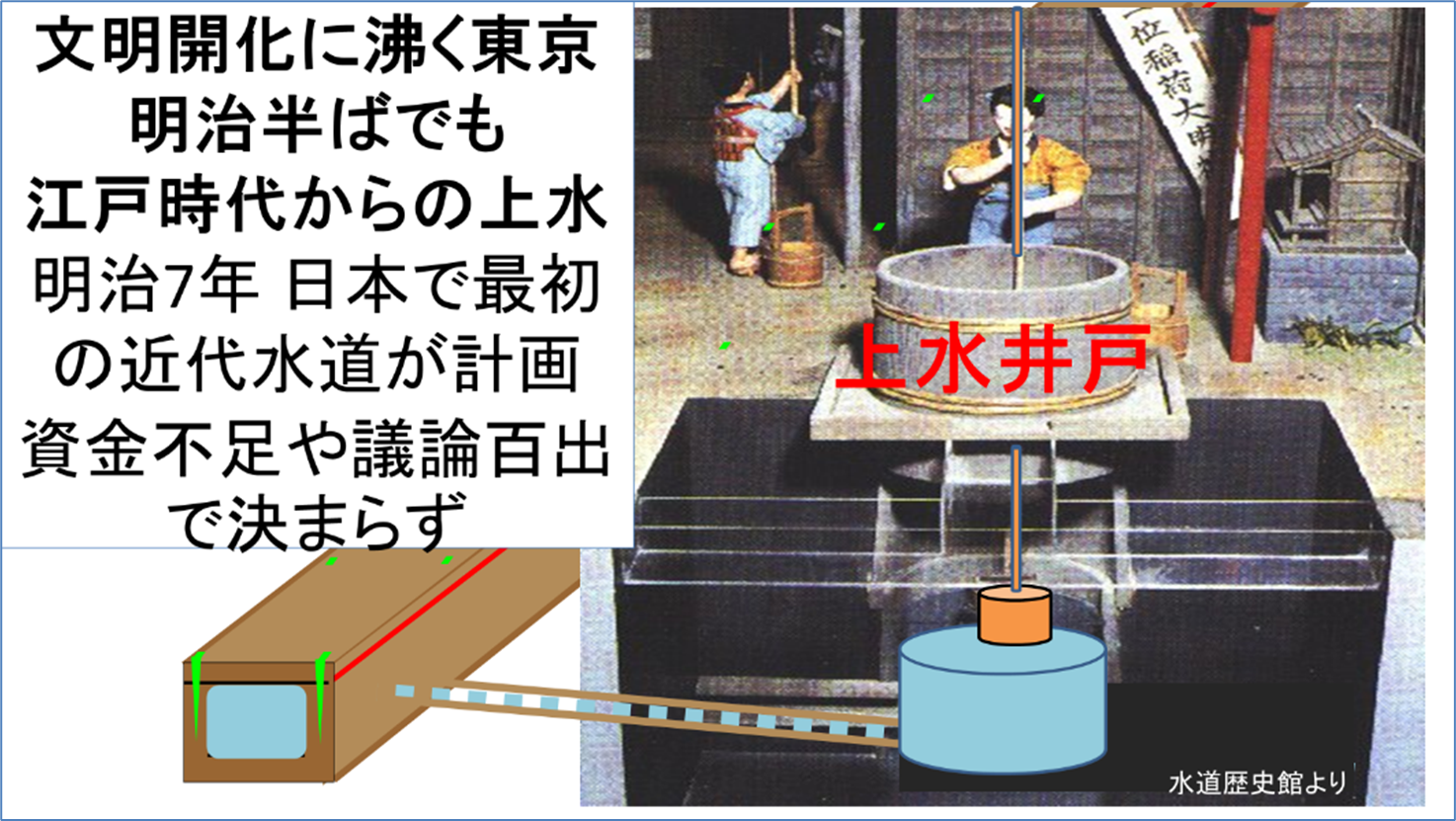

開国当時の水道は、文明開化に沸く東京においてさえ、明治の半ばになっても江戸時代から続く上水を利用していました。明治7年には、日本で最初の近代水道が東京に計画されたものの、資金不足や議論百出でなかなか決まりませんでした。

渋沢が論語をテーマに実体験を語った「実験論語処世談」では、渋沢は次のように語っています。

「東京市の公衆衛生のためには、如何にしても水道を完成させねばならぬ。私は東京市参事会員でもあったので、水道調査会を組織し、多少の私費を投じて調査研究し、もし市に自営の意志がなければ、会社を組織して水道経営をやろうという意志があった。」

渋沢は、水道計画が決まらないことに業を煮やし、明治20年、渋沢47歳の時に「東京水道会社」を設立し、英国人パーマーに調査設計を依頼しました。パーマーは、その前に横浜市から近代水道の調査設計を依頼されていました。横浜の水道はパーマーの指導のもと、はやばやと明治18年着工し、明治20年に日本で最初の近代水道を通水させていました。

実は、渋沢は、その前年明治19年には、日本初の電力会社となる東京電燈会社を設立、その前年の明治18年には、東京瓦斯会社を設立し、インフラ整備を次々と実行に移していました。

このころ、東京はコレラが蔓延していました。明治19年には東京で1万人近くが命を落としていて、近代的な水道の整備は急務でした。東京の都市計画を作る東京市区改正委員会は、こうした渋沢らの水道会社設立の動きが大いに刺激となって、いよいよ水道創設に本腰を入れ、明治21年10月に英国人バルトンに設計を依頼し、計画策定に乗り出しました。

渋沢はその2か月後明治21年12月、東京府知事あてに、パーマーの設計案のほかに、給水規則、収支予算など一切の書類を添えて水道会社設立を出願しました。

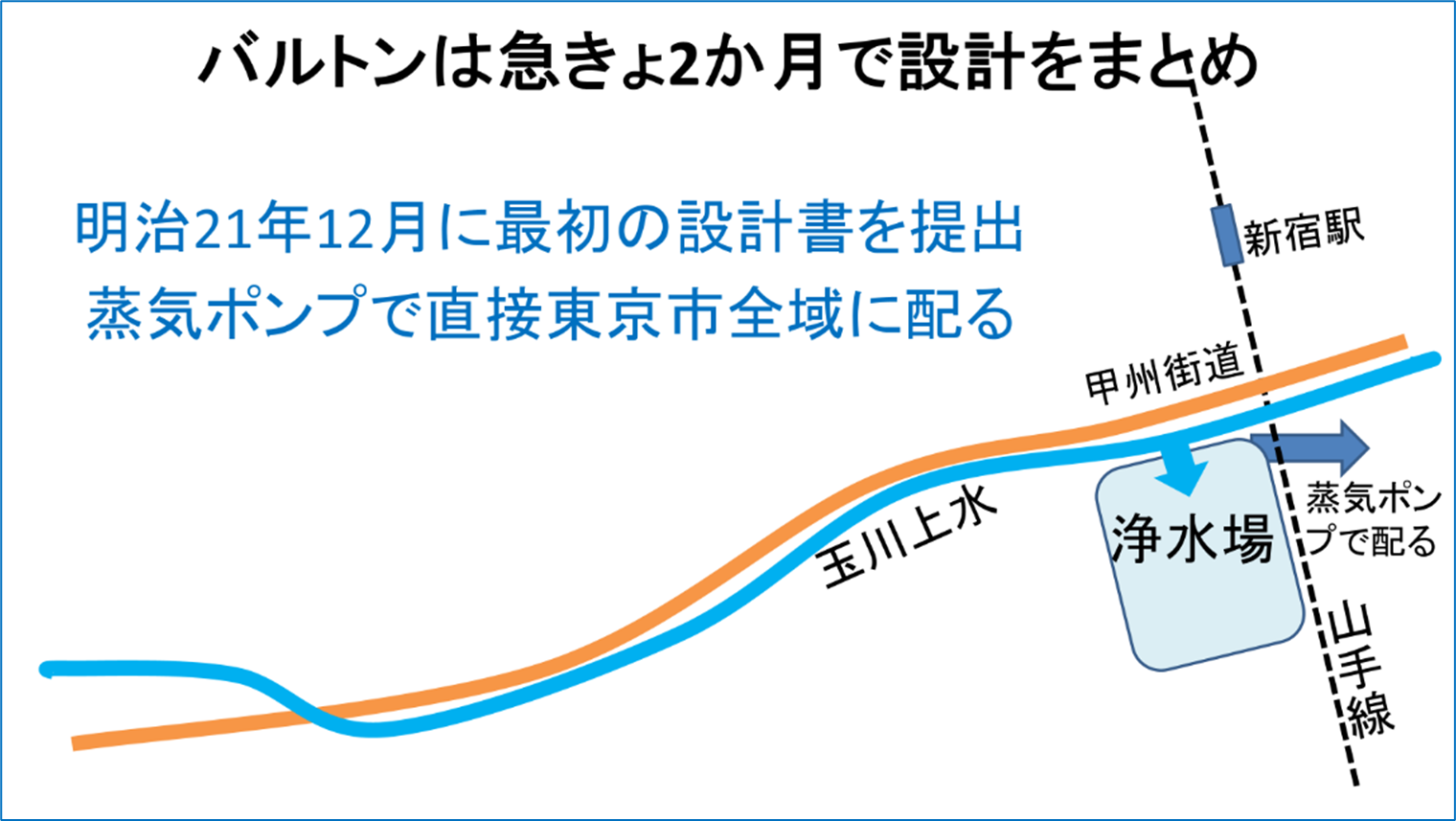

こうした動きもあってか、バルトンは急きょ2か月で設計をまとめ、同じく明治21年12月に最初の設計書を市区改正委員会に提出しました。その設計は、甲州街道と山の手線が交差する地点の南側に浄水場を設け、ここで玉川上水の水を引き入れて沈殿濾過し、これを蒸気ポンプで直接東京市全域に配るものでした。

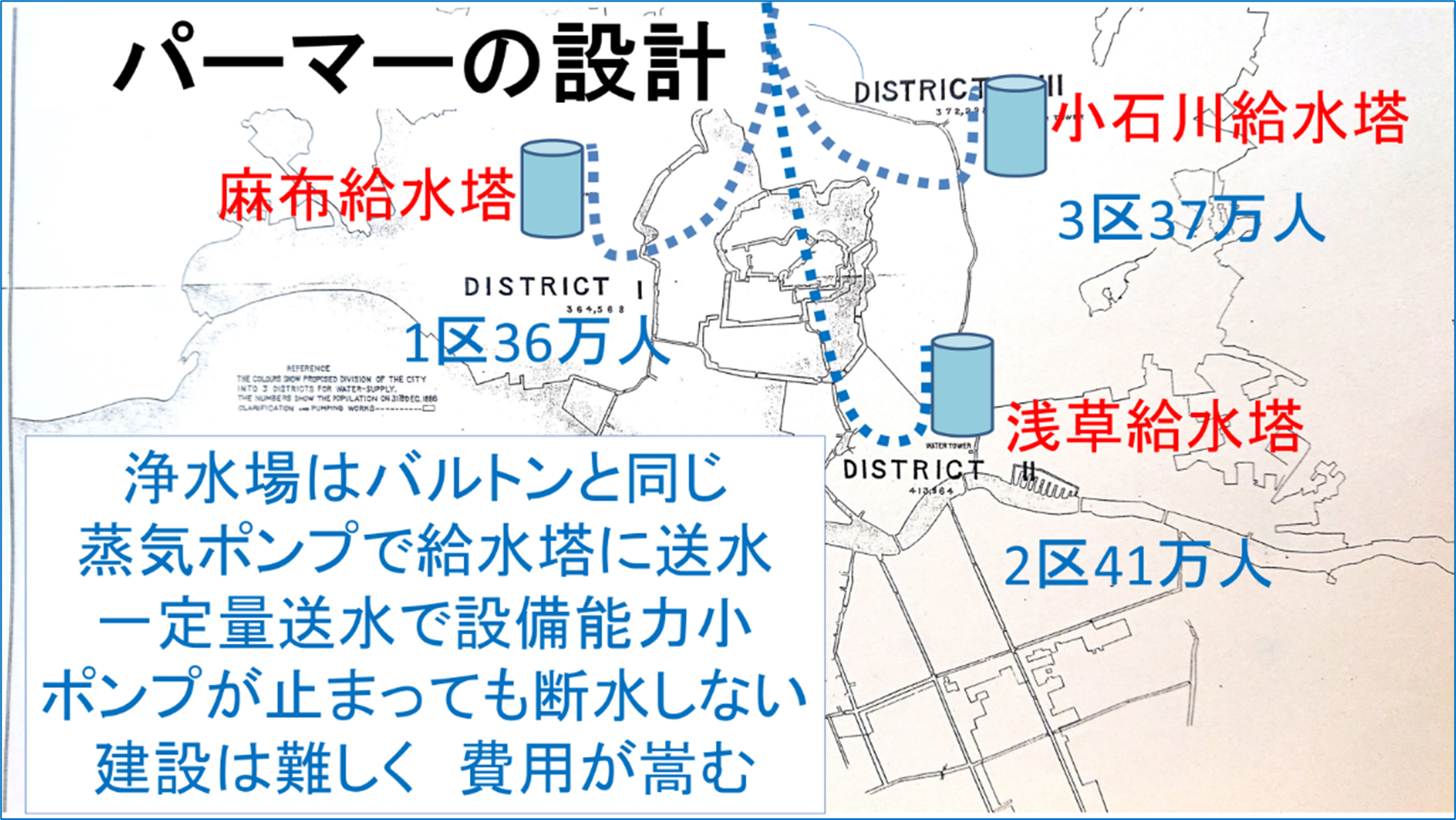

一方、渋沢から依頼を受けたパーマーの設計は、浄水場の位置はバルトンと同じですが、水を配る方法が異なります。東京市を3つの区域に分け、小石川、麻布、浅草に高い給水塔を設けて、浄水場から蒸気ポンプで給水塔に水を押し上げて、そこから自然流下で給水する方法を提案しました。給水塔方式は、需要の変動に関係なく、給水塔に一定の量を送るので、ポンプや配管の設備能力を小さくできます。また、蒸気ポンプが止まっても短時間であれば断水しないという利点があります。しかし、巨大な給水塔の建設は難しく、費用が嵩みます。

東京市区改正委員会では、この2つの大きく異なる設計案を受けて、容易に判断できず、慎重を期して、さらに外国人技師の二人に設計の審査を依頼しました。二人は、ベルリン市水道局長のギルと、来日中のベルギーの水道会社技師長のクロースです。二人はそれぞれ独自の主張を展開しました。

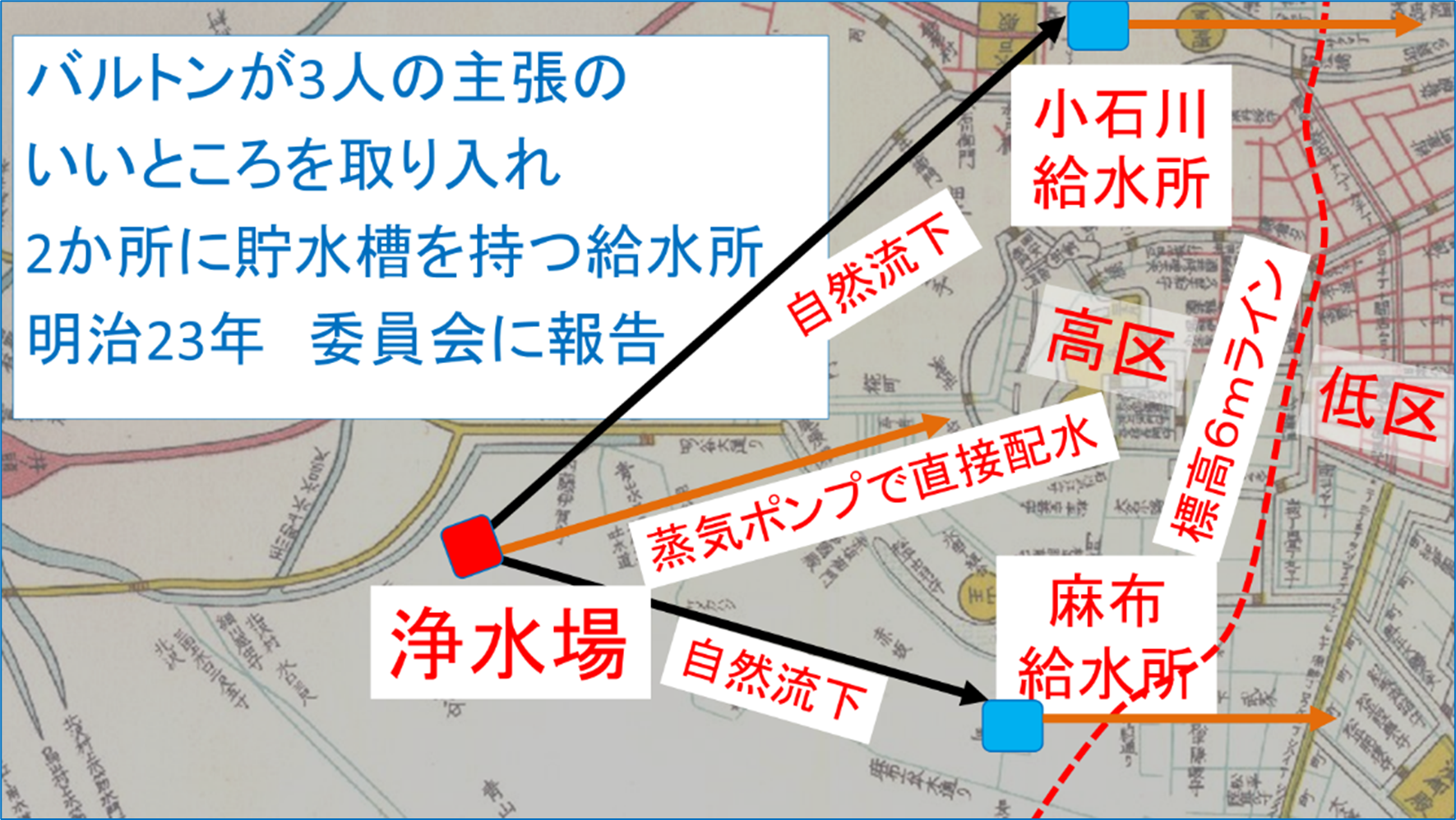

最終的にはバルトンが3人の主張のいいところを取り入れ、小石川と麻布の2か所に、給水塔ではなく、半地下式の貯水槽を持つ給水所を造ることで最終的にまとめ、明治23年東京市区改正委員会に報告しました。その内容は、東京市を標高6mのラインで高区と低区の2つに分け、西側の高区には浄水場から蒸気ポンプで直接配ります。東側の低区には、浄水場から給水所までは自然流下で送り、そこから蒸気ポンプで配ることにしました。

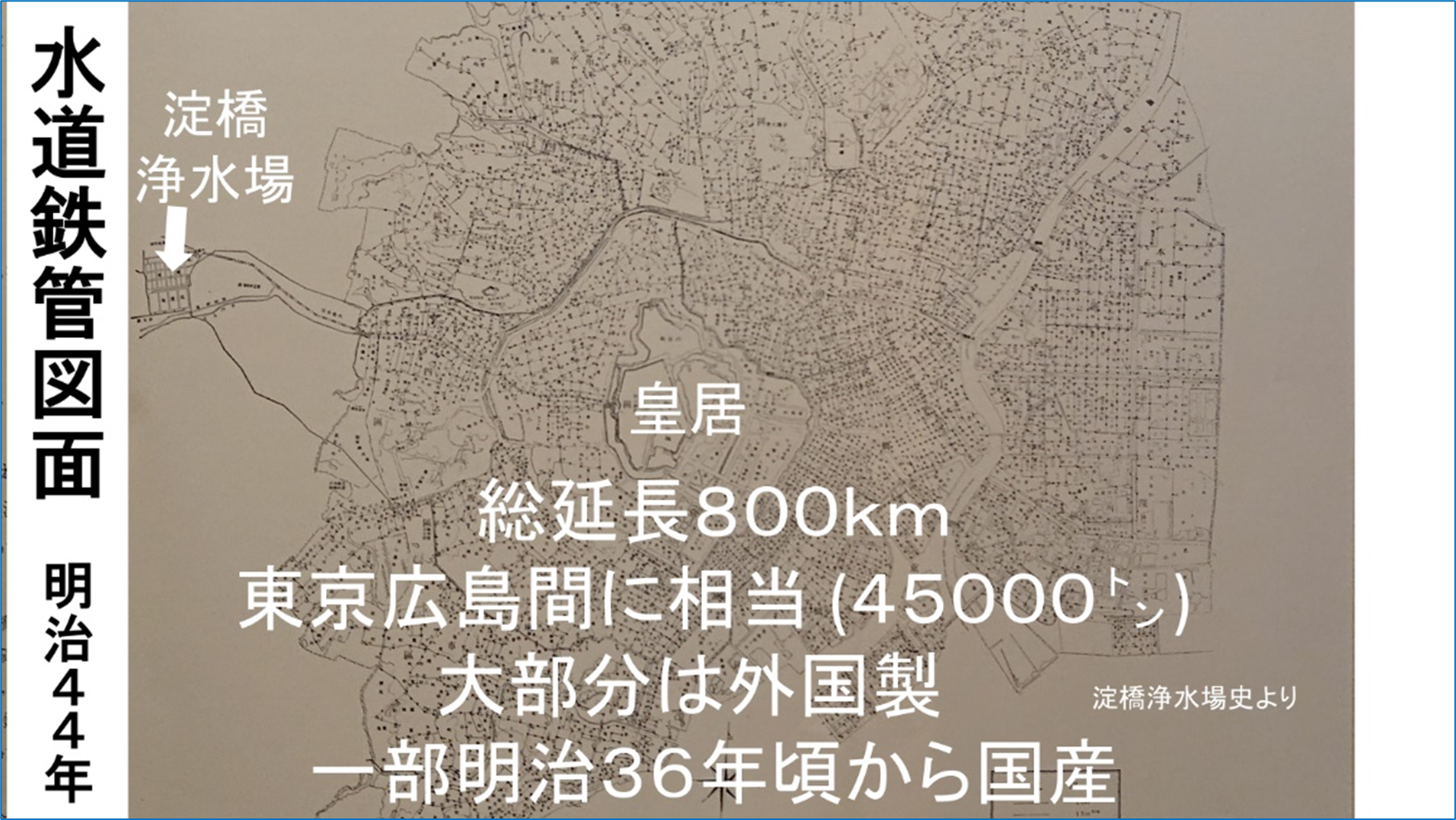

この計画は後に工事の担当となった中島鋭治氏によって、さらに改良されました。この図は実際に布設した水道管が記載されている当時の貴重な図面です。浄水場は淀橋に変更となって標高が5m上がり、給水所は小石川から本郷へ、麻布から芝へと変更されました。本郷と芝からは、低区に向けて、蒸気ポンプではなく自然流下で配られることになりました。図の枝状の黒い線は水道管の幹線を表しています。

話は戻りますが、渋沢の出願は、結局、その後明治23年の水道条例公布で水道の市町村経営主義が規定されたため、認可されませんでした。しかし、これらの計画書類は全て東京市区改正委員会に寄贈され、東京の水道計画に大いに参考となりました。この一連の渋沢の動きは、遅れていた計画決定に大変な刺激となりました。もし渋沢が動いていなければ、水道の創設がもっと遅れていたり、中身が違ったものになっていたかもしれません。

東京の水道は、渋沢の実行力と多くの人の知恵が積み重なって、出来上がったといえます。

渋沢は水道鉄管についても一家言ありました。

渋沢は東京で近代水道を早く使えるようにするには、水道鉄管を国産ではなく、外国から調達するしかないと唱えていました。

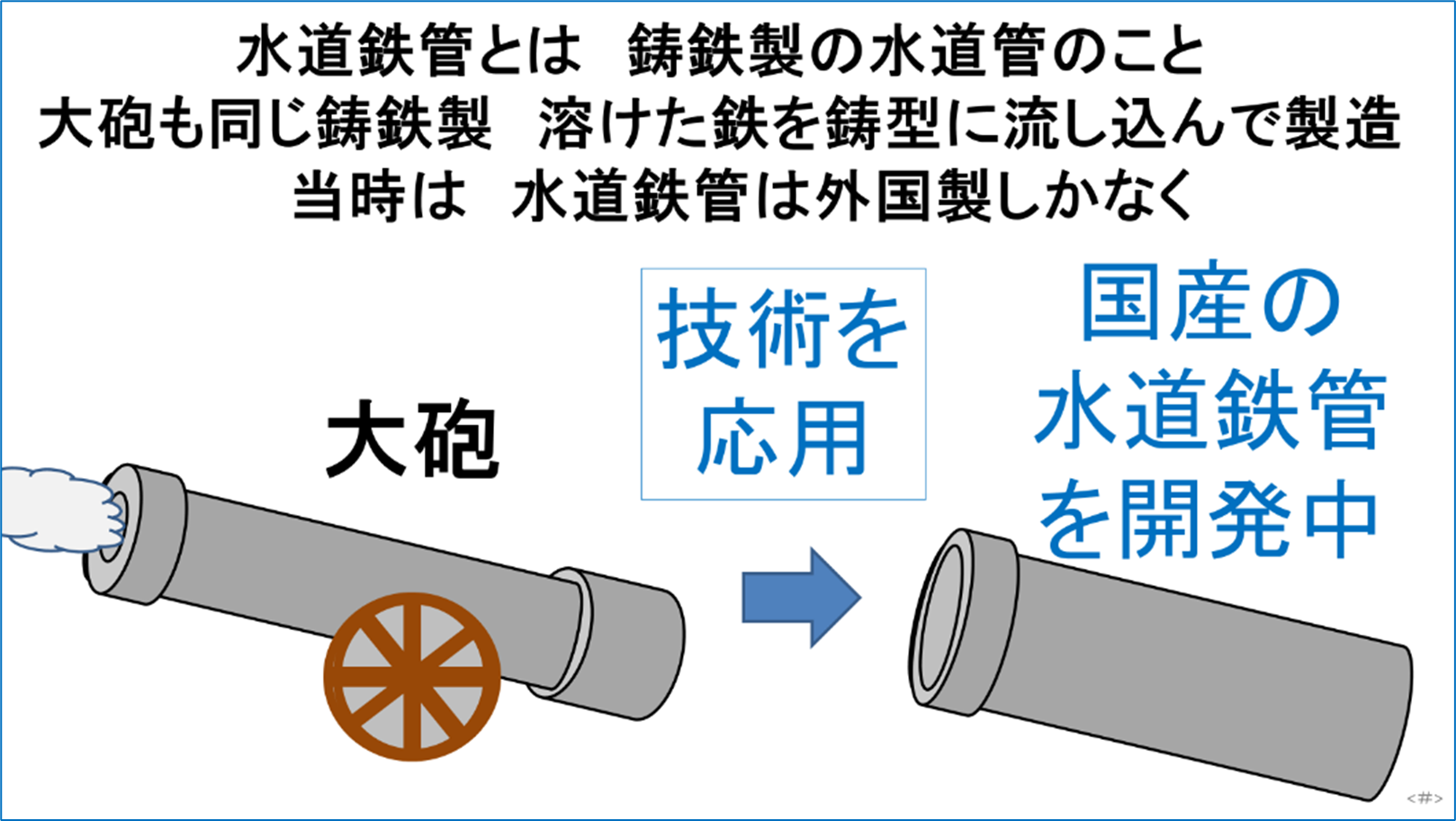

水道鉄管とは鋳鉄製の水道管のことです。大砲も同じ鋳鉄製で、溶けた鉄を鋳型に流し込んで製造します。当時は、水道鉄管は外国製しかなく、日本では、大砲の製造技術を応用して、国産の水道鉄管を開発中でした。

渋沢が論語をテーマに実体験を語った「実験論語処世談」では水道鉄管について、渋沢は次のように語っています。

「国産に拘ればいつ水道が完成するかわからない。鉄道でもなんでも初めのうちは外国製を使い、外国人を招聘し、これで啓発されて今日の発展を見た。水道鉄管も最初は外国製を用いて、漸次国産にするのがよい。」

これに対して、国内で鉄管を製造して納入しようと企てた者かどうか定かではありませんが、渋沢の発言をよく思わなかったその者は、明治25年の暮れ、刺客を雇って、馬車に乗っていた渋沢を襲わせました。が、幸い、渋沢はかすり傷程度で済み、事なきを得ました。

この事件があったものの、翌年水道鉄管の見積もりを国内外の各社から取りました。結果は、国産の鉄管会社が最安値をつけたため、全てを受注しました。しかし、製造技術が未熟で、納入が半年以上も大幅に遅れたため、市は急いで外国製を契約しました。国産品は、ようやく納入されたものの、不合格品が大量に発生しました。あろうことか、不合格の刻印を削り取って、合格マークをはめ込み、合格品と偽って納入したため、政治問題まで発展し、市政が大混乱に陥りました。これが不正鉄管事件です。これで明治27年、その国産の鉄管会社は契約解除となり、会社は破産しました。

このため、急きょ、ベルギーや英国から外国製鉄管の輸入を増やして対応しました。こうして、東京の水道は、渋沢の主張通り、大部分の鉄管を外国製で布設し、明治31年ようやく通水しました。その後は次第に国産の鉄管製造の技術が上がって、普及しはじめ、順次国産に切り替わっていきました。

ここで、鉄管がどこに納入されて、どのように運搬されたかを見ていきます。納入の場所は、図の下の月島鉄管試験所です。ここで試験を行い、合格した鉄管を、船で、隅田川と神田川をさかのぼって、神楽河岸という荷揚場まで運びます。ここからは布設現場まで馬車で運んだそうです。

これは広重が描いた神楽河岸の荷揚場です。当時は、全国各地から、米、みそ、しょうゆ、酒などがここで荷揚げされ、大変栄えたそうです。ここで重い鉄管をどのようにして荷揚げしたのか、苦労が忍ばれます。

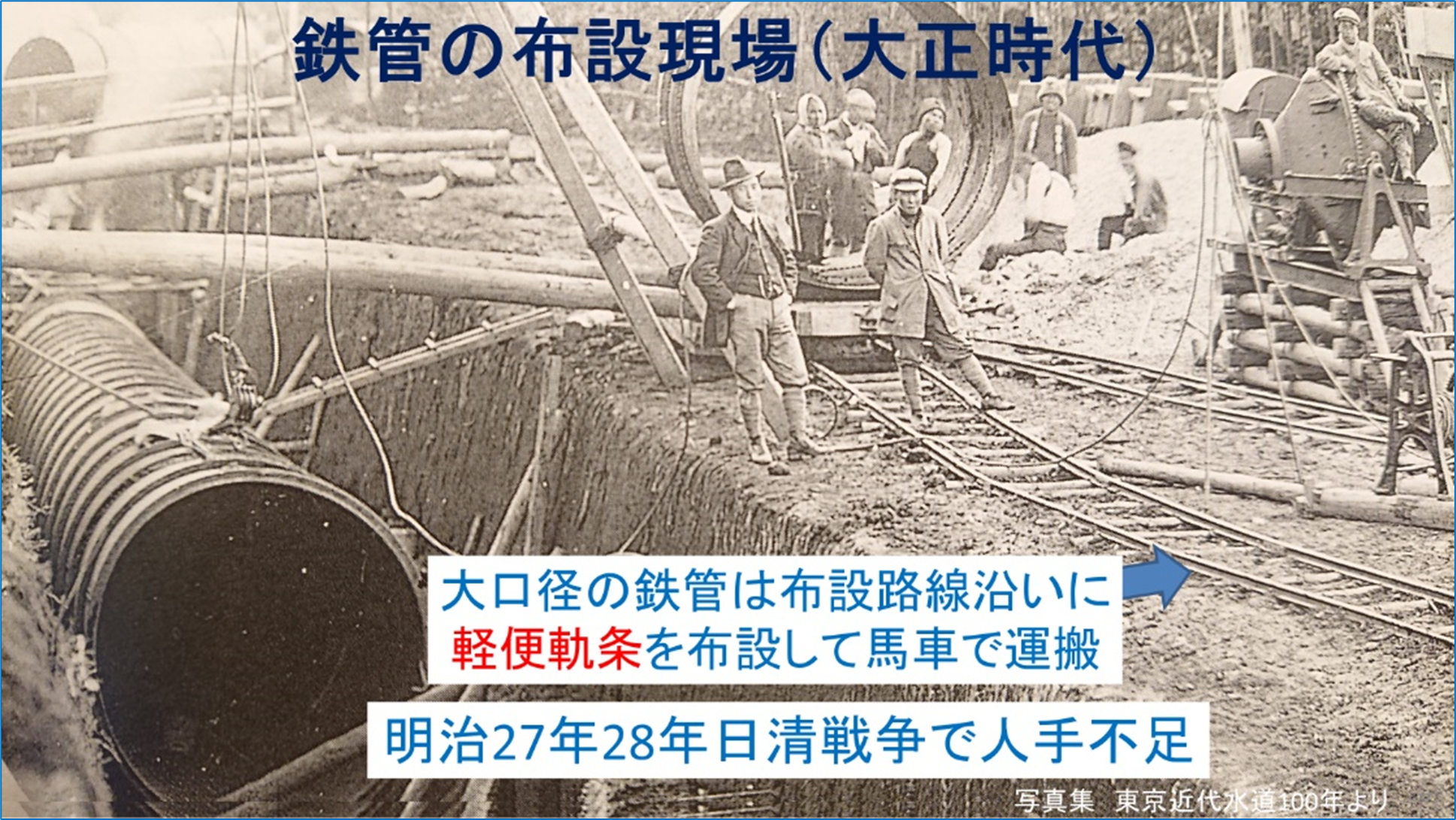

鉄管の布設現場です。これは当時の写真ではなく、大正時代のものですが、同じように工事していたと思われます。大口径の鉄管は、布設路線沿いに軽便軌条という簡易なレールを布設し、その上を馬車で運搬して、搬入したようです。重い鉄管の布設は人力主体で大変だった様子が伝わってきます。また、明治27年28年は日清戦争で人手を集めるのに苦労したとのことです。

これは東京中に張り巡らされた水道鉄管の図面です。鉄管の布設が一通り完了した明治44年のもので、総延長は800km、東京広島間に相当する距離の鉄管が布設されています。総トン数は4万5000tにもなります。大部分は外国製の鉄管ですが、一部明治36年ころからは国産の鉄管が使われています。

渋沢は当時存在していた日本と欧米の技術の開きを客観的にとらえて、水道を早く通すには外国製しかないと、反論を恐れずに発言したものでした。

(c)Atsushi Masuko

「上下水道情報」2021号―2025年3月掲載 一部改

【著者プロフィール】

増子敦(ますこ・あつし)1953年生まれ。博士(工学)。元東京都水道局長、東京水道サービス株式会社代表取締役社長。現在日本オゾン協会会長、日本水道協会監事、YouTubeに「水道の話」を連載。著書に「誰もが知りたい水道の話」。