連載「水道の話いろいろ」(10)世紀の小河内ダム

これは小河内(おごうち)ダムよってできた小河内貯水池、通称奥多摩湖です。今回は東京の水道局が小河内ダムを造ったお話です。

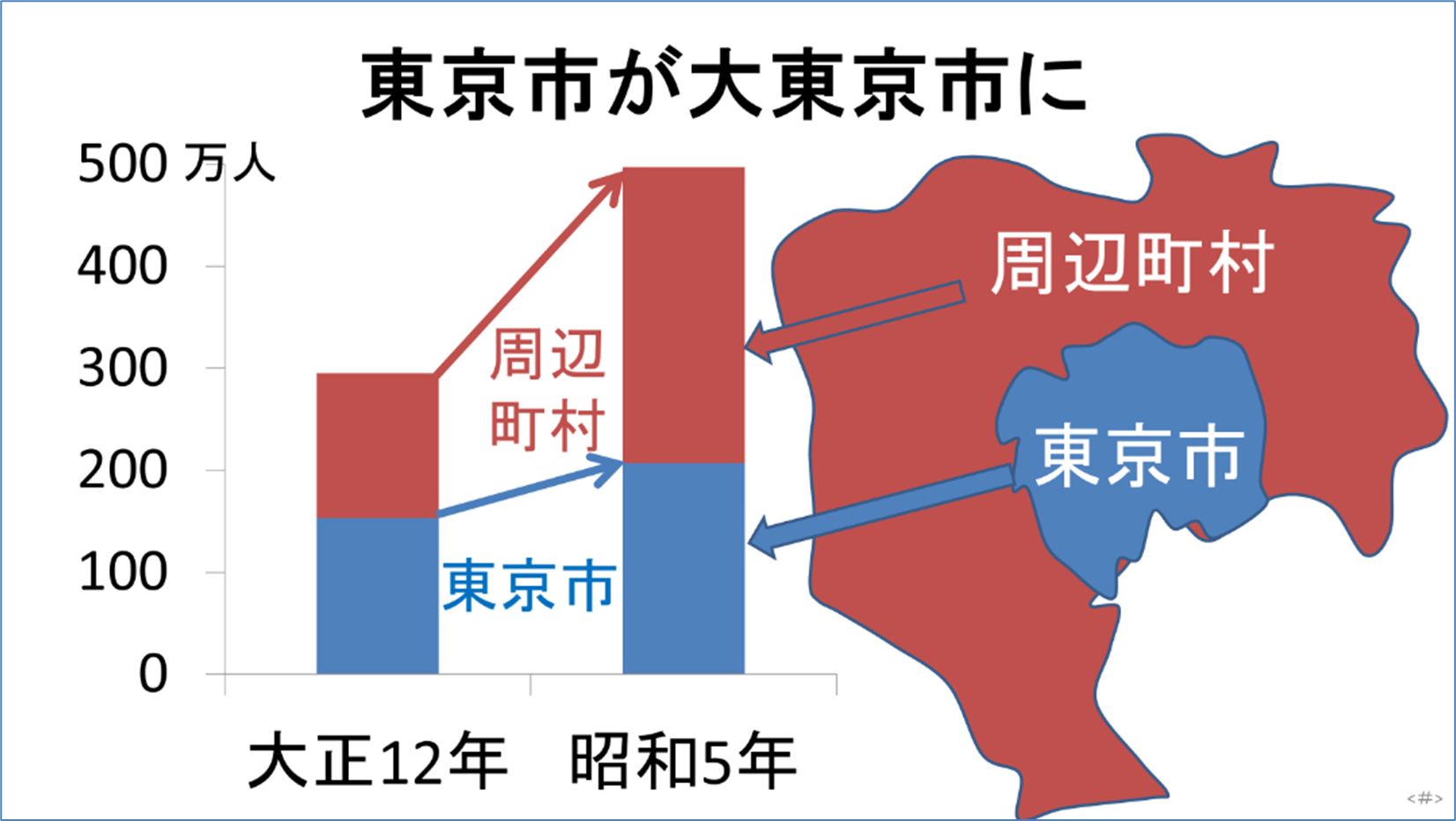

大正から昭和に入って東京市の人口は増え、周辺町村の人口はそれにも増して急激に増えていきました。そして、昭和7年(1932年)、東京市が周辺82町村を合併して「大東京市」となり、現在の区部全域に広がることになりました。東京市だけの水道需要を賄っていた水道局にとって、将来の水道の危機は必至でした。

将来の水源については、大正15年(1926年)、東京市会において、「将来の水道拡張の水源は利根川に求められたし」との建議が、満場一致で可決されていました。水道局は、利根川を含め、周辺の河川を詳細に調査しましたが、水利権をすぐには取得できず、やはり引き続き多摩川に依存することになりました。

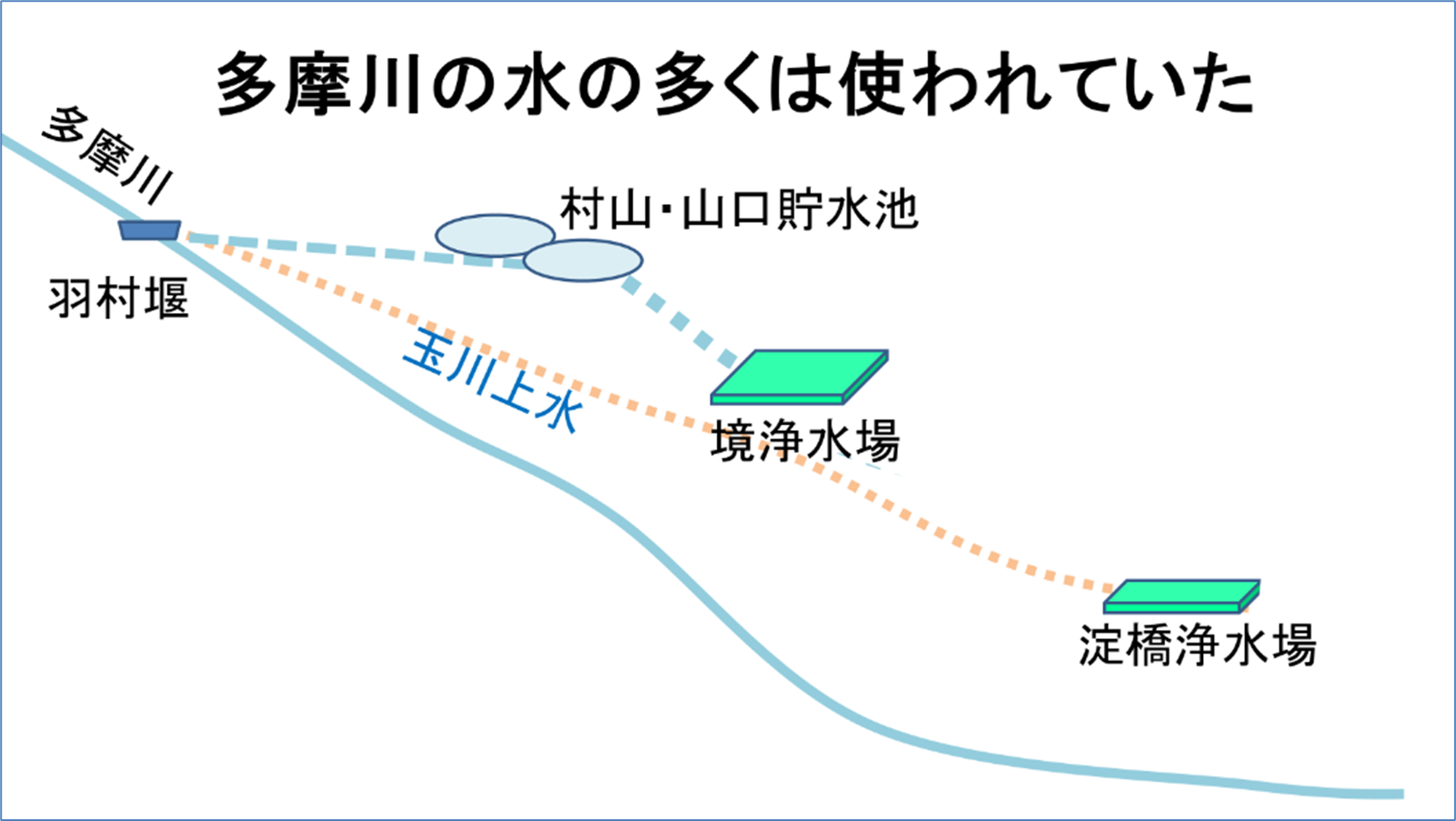

既に、多摩川の水は、羽村堰から取り入れ、玉川上水を利用して淀橋浄水場まで、また、村山・山口貯水池に貯水して境浄水場まで送られ、水量の多くが使われていました。東京の水道の危機を乗り切るには、多摩川の水をさらに多く使えるように、多摩川本流に流量を調節するための貯水池を造るしかありません。その容量は村山・山口貯水池の5倍強、2億m3近くが必要とされました。

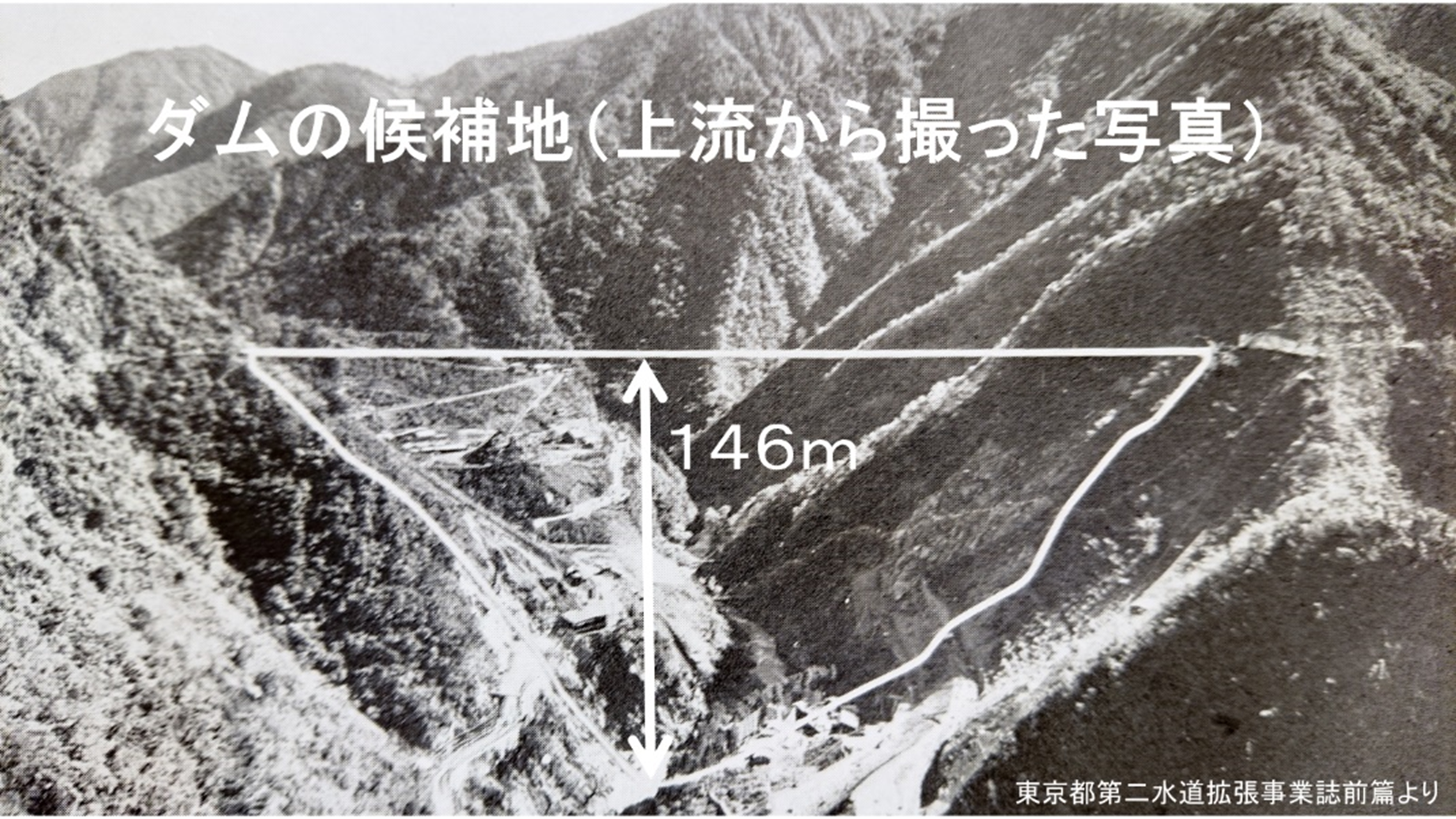

候補地として、上流の各地点を検討した結果、小河内村が選ばれました。これは上流から撮った写真で、白い線がダムの計画です。川の両岸に急峻な斜面が迫っています。必要な貯水量を確保するうえで、ダムの高さをなるべく低くできて、ダムの堤体積が少なくて済み、地盤も良好でした。地元の方々の献身的な精神のおかげをもって、ここを建設地として昭和7年(1932年)に事業の認可を申請できました。その後、下流の川崎市にある農業用の二ケ領(にかりょう)用水との調整に時間がかかりましたが、昭和13年工事に着手しました。

ダムの堤体積は当時世界一のアメリカのフーバーダム(当時の名はボルダーダム)に次ぐ世界第二位の規模でした。日本では巨大ダムを造る機材やノウハウが不足していたので、フーバーダムを視察に行き、工事で使ったケーブルクレーンなどの中古の機材を譲り受けて輸入したということです。

昭和18年いよいよコンクリート打設の段階まできて、戦争のため止む無く中断されましたが、戦後しばらくして再開され、10年後の昭和28年(1953年)、ようやくコンクリートの打設を開始できました。当初は輸入機材が主体でしたが、のちに国産機材も投入して打設のスピードを速めていきました。

設計や施工にあたっても、フーバーダムの報告書を、辞書を片手に首っ引きで読んで参考にしたということです。写真にあるコンクリートの打設ブロックは縦30m横15m高さ1.5mで、単純計算でこれを2500回も繰り返し、トータルで168万m3の膨大なコンクリートを打設しました。コンクリートが固まるとき熱が出て膨張しひび割れのもとになるので、これを抑えるため、冷却管を埋め込んで中に水を通して冷やしました。その冷却管の延長は940km、東京山口間の距離に及んだといいます。

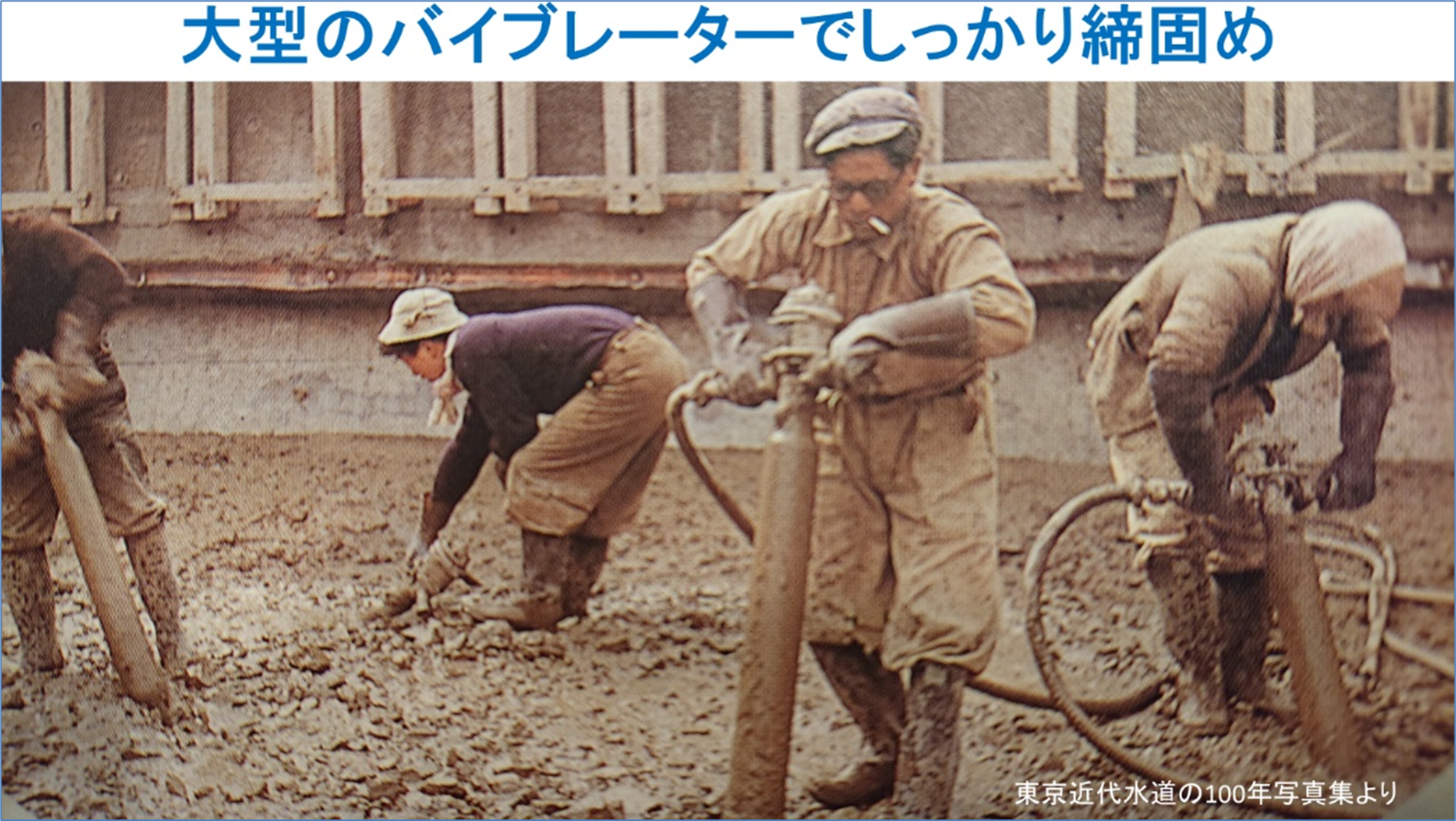

打設したコンクリートは、中に空気が入っているので、これを大型の重いバイブレーターで振動させて空気を抜き、しっかりと締め固め、緻密なコンクリートを作りました。大変な重労働であったことが伝わってきます。

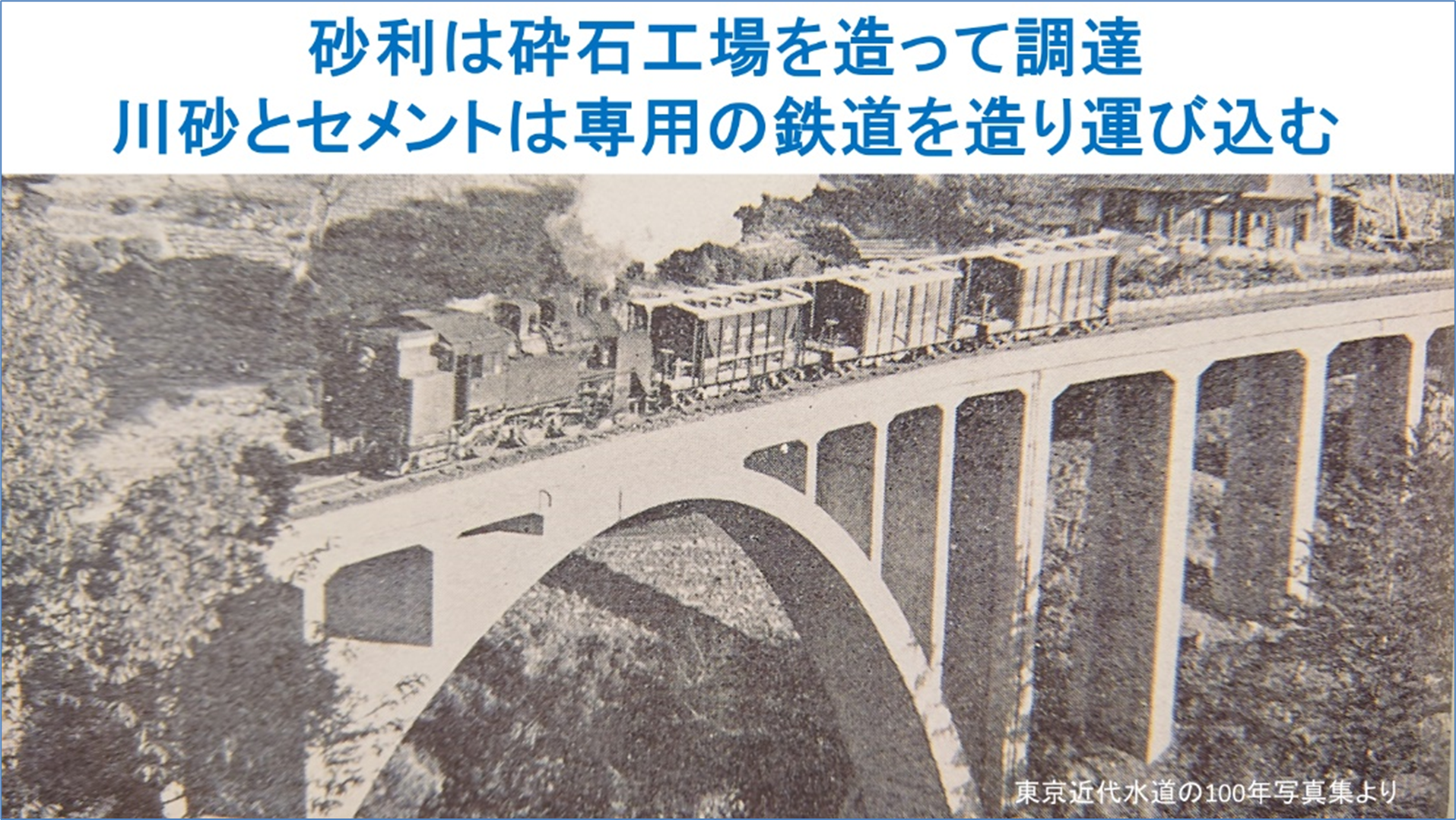

コンクリートに使う砂利は現地で砕石工場を造って調達しましたが、川砂とセメントは、今の青梅線終点の奥多摩駅から、ダムまで専用の鉄道を新たに造り、これで運び込みました。

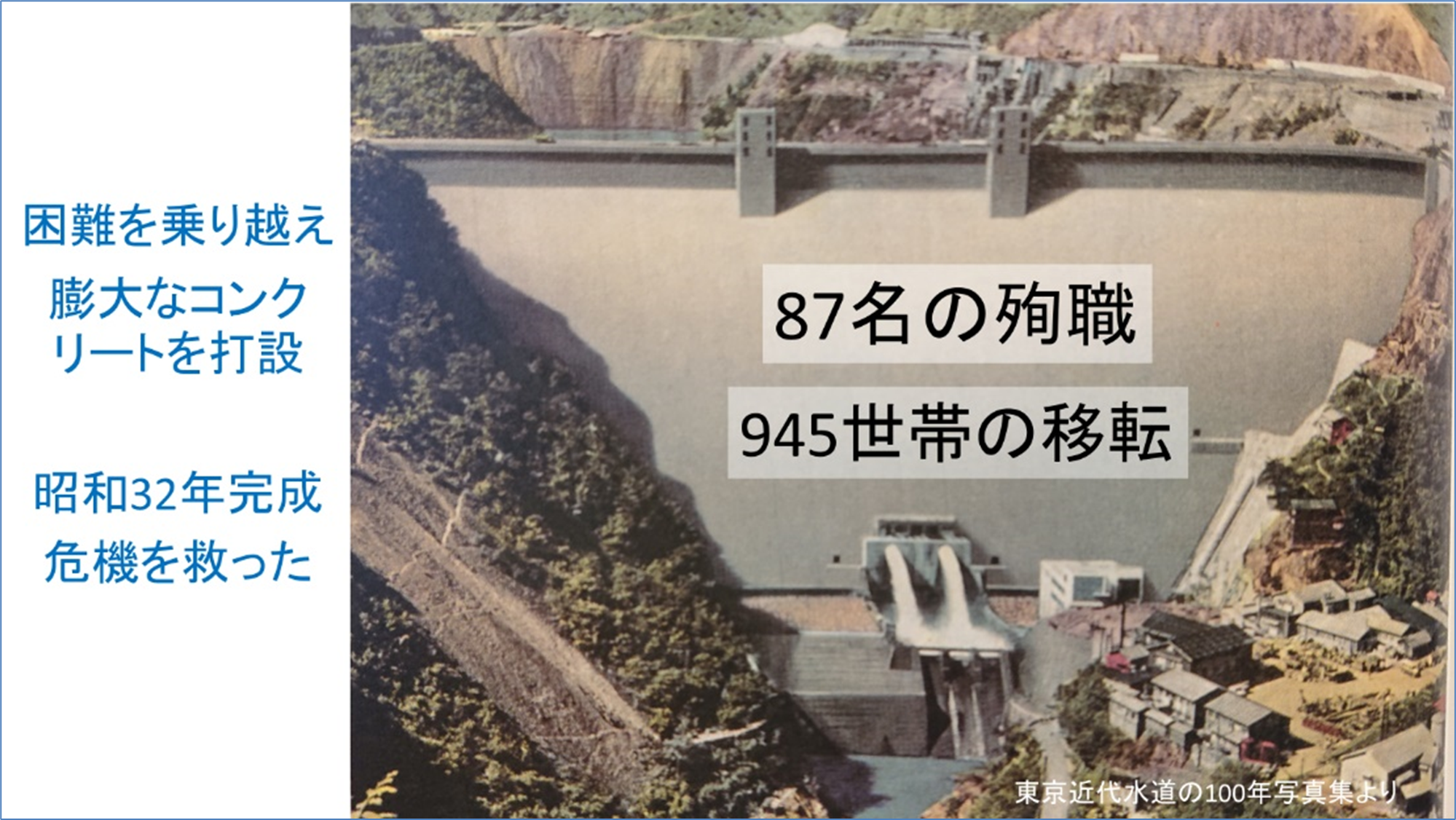

数々の困難を乗り越え、膨大なコンクリートを打設し、87名の殉職と945世帯の移転という犠牲のもと、世紀の小河内ダムの工事は昭和32年(1957年)に完成し、東京の危機を救いました。

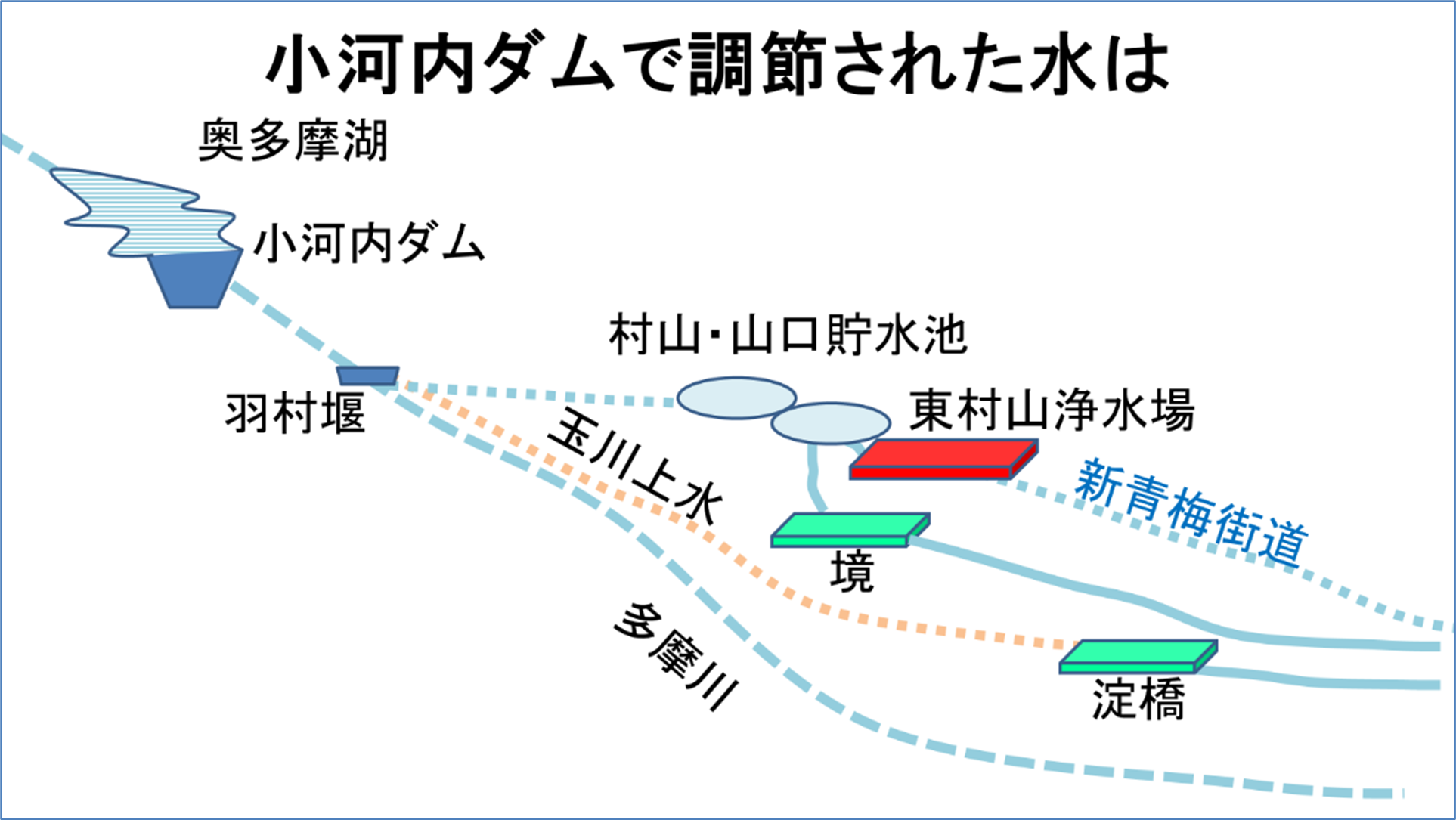

さて、小河内ダムで流量を調節された水は、羽村堰で取水され、主に村山・山口貯水池を経由して、その直下に新設された東村山浄水場に送られます。水道管は、ここから都心方面に一直線に用地を買収して布設し、昭和35年(1960年)給水が始まりました。水道管の上は新青梅街道として活躍しています。

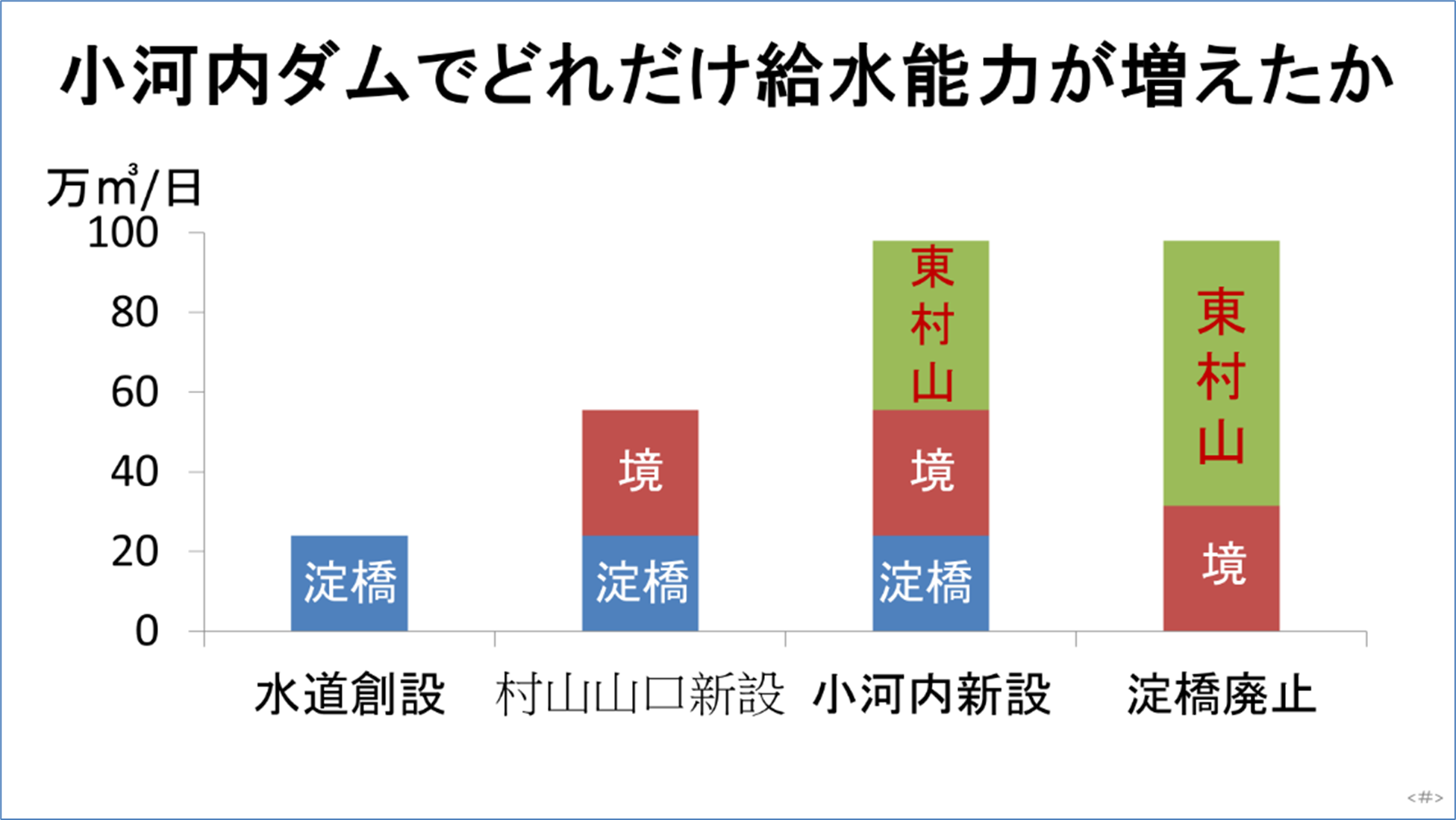

最後に、小河内ダムでどれだけ給水の能力が増えたかについてお話します。水道創設時は淀橋浄水場だけでしたが、村山山口貯水池を造って境浄水場分が増えました。そして小河内ダムを造って東村山浄水場分が増え、以前の2倍近くになりました。なお、昭和40年に淀橋浄水場が廃止されるのに合わせて、その分東村山浄水場が増強されています。

先人の先見性と、危機を救うのは我々だという使命感、確固たる信念、熱意に深く敬意を表します。

(c)Atsushi Masuko

「上下水道情報」2020号―2025年2月掲載 一部改

【著者プロフィール】

増子敦(ますこ・あつし)1953年生まれ。博士(工学)。元東京都水道局長、東京水道サービス株式会社代表取締役社長。現在日本オゾン協会会長、日本水道協会監事、YouTubeに「水道の話」を連載。著書に「誰もが知りたい水道の話」。