連載「水道の話いろいろ」(17)貯水池の耐震化

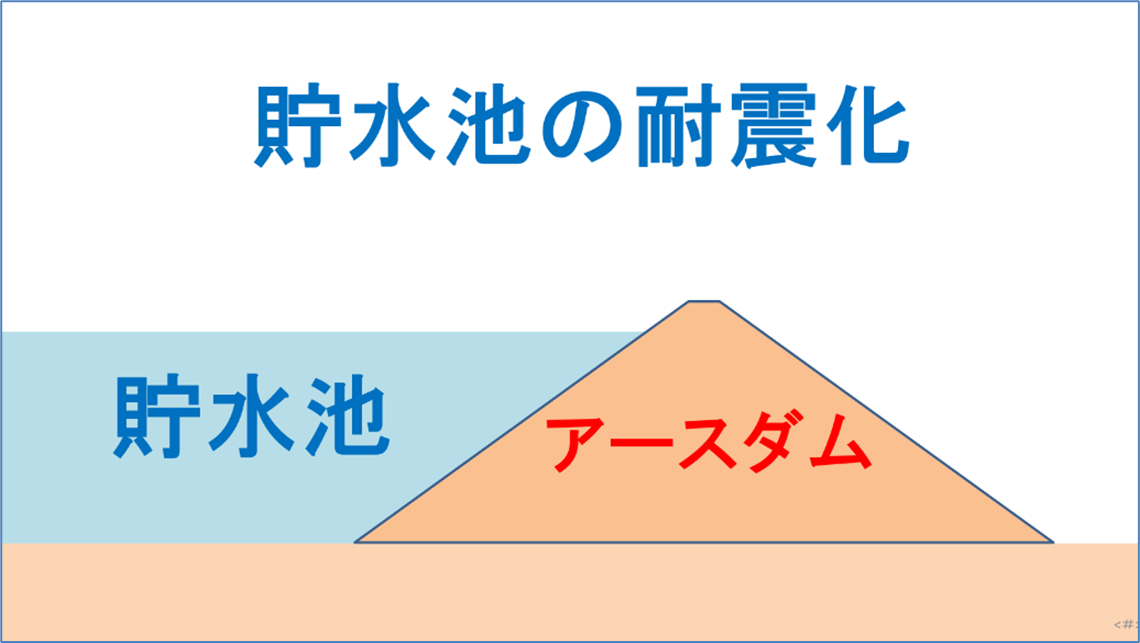

貯水池の多くはダムで水を堰き止めて造られます。最近はコンクリートダムが主流ですが、古くは土を盛るアースダムです。アースダムは、今でも農業用を中心に水道用も含めて多数あります。河川法でダムとされる15m以上のものだけで全国に1500か所、それ以下を含めると20万か所あるといわれます。今回は、アースダムでできた貯水池の耐震化のお話です。

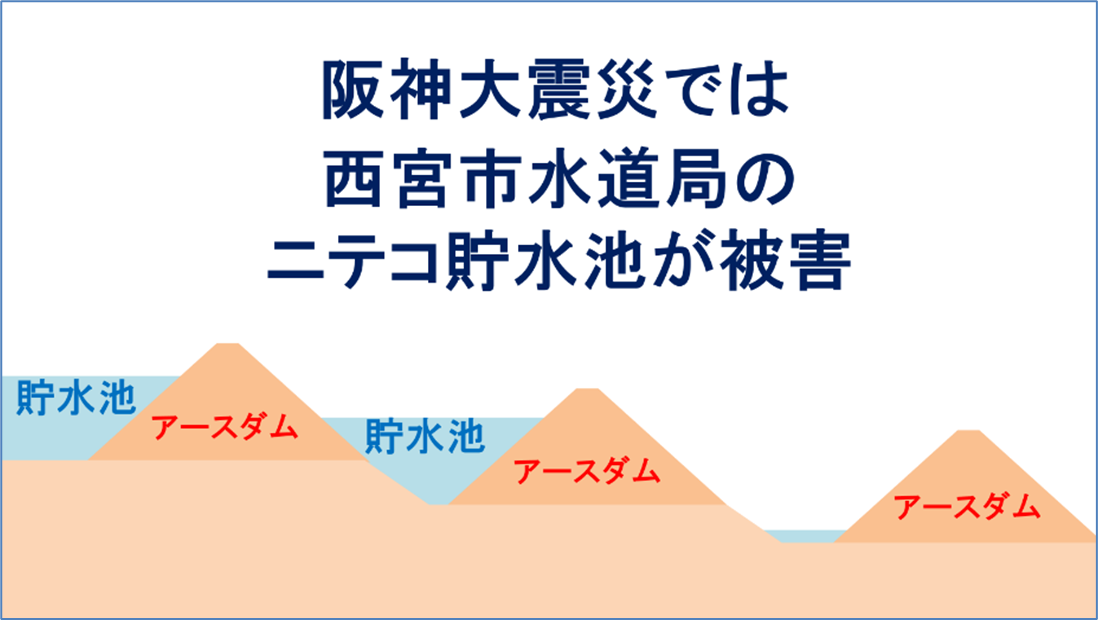

阪神大震災では、西宮市水道局のニテコ貯水池の3つのダムのうち、上の2つのダムが崩れ、水が流れ出ました。しかし、幸運にも下の貯水池が空でダムの被害が軽かったので、これで上の水を受け止め下流に被害は出ませんでした。

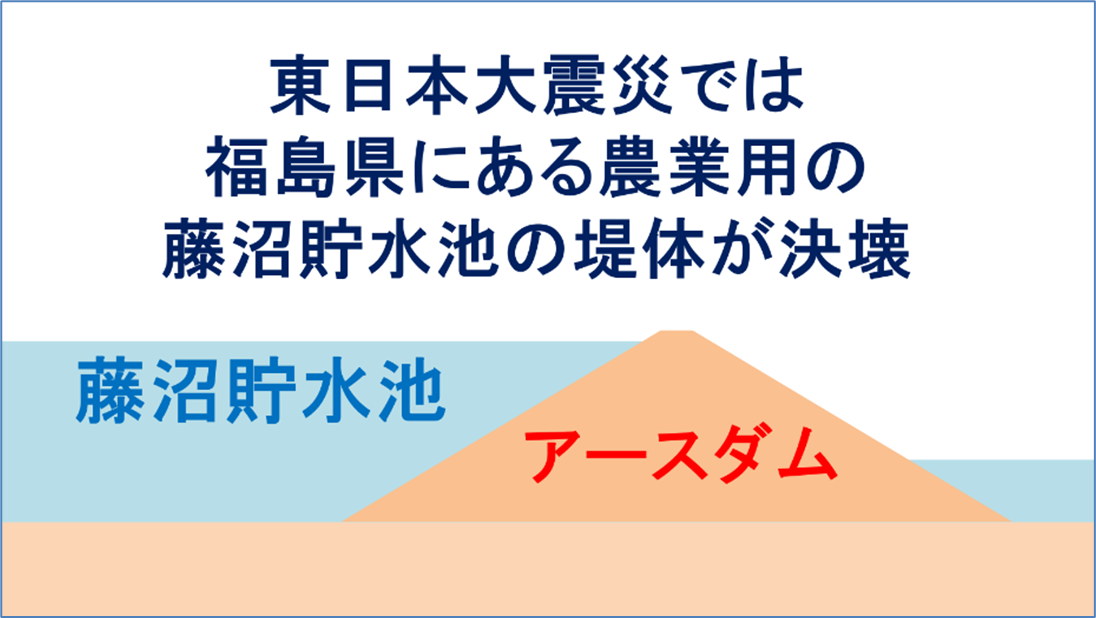

東日本大震災では、福島県にある農業用の藤沼貯水池のダムが決壊し、下流で死者・行方不明者8名が出る大惨事となりました。これらはアースダムでした。

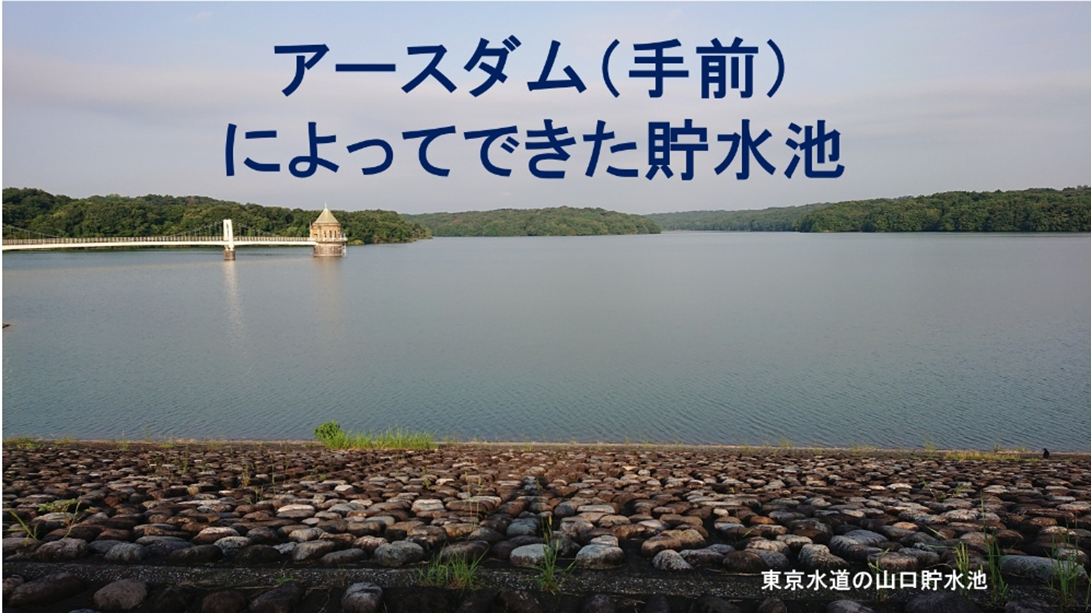

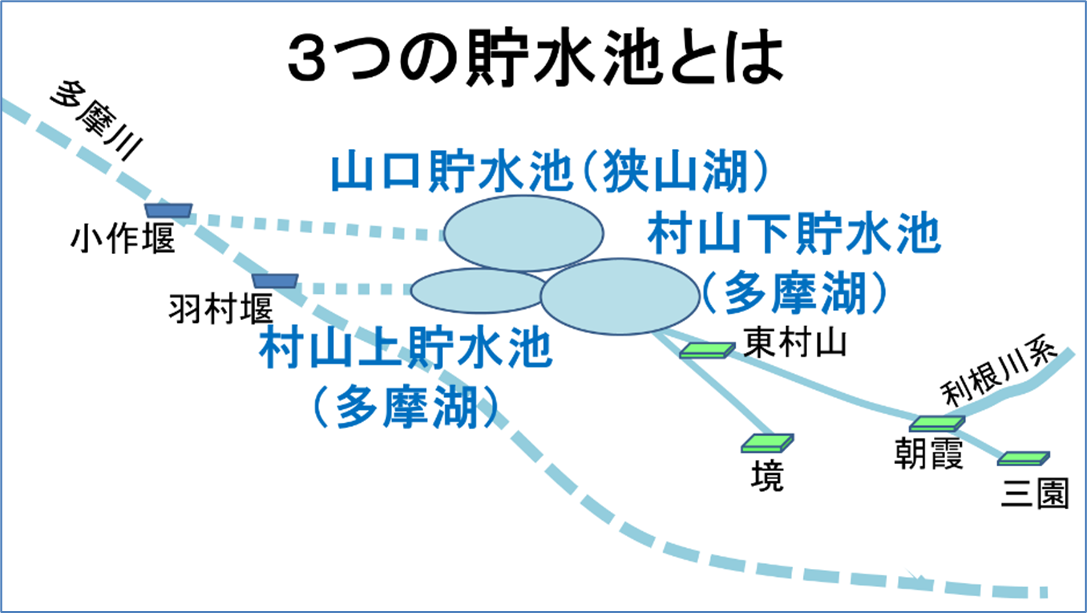

東京にもアースダムの貯水池が3つあります。阪神大震災を受けて、これらの貯水池の耐震補強を行ったので、その例をご紹介します。これらの貯水池は、渇水や洪水に備えて、多摩川から取水した水を一時的に貯えて水量と水質を安定化させています。

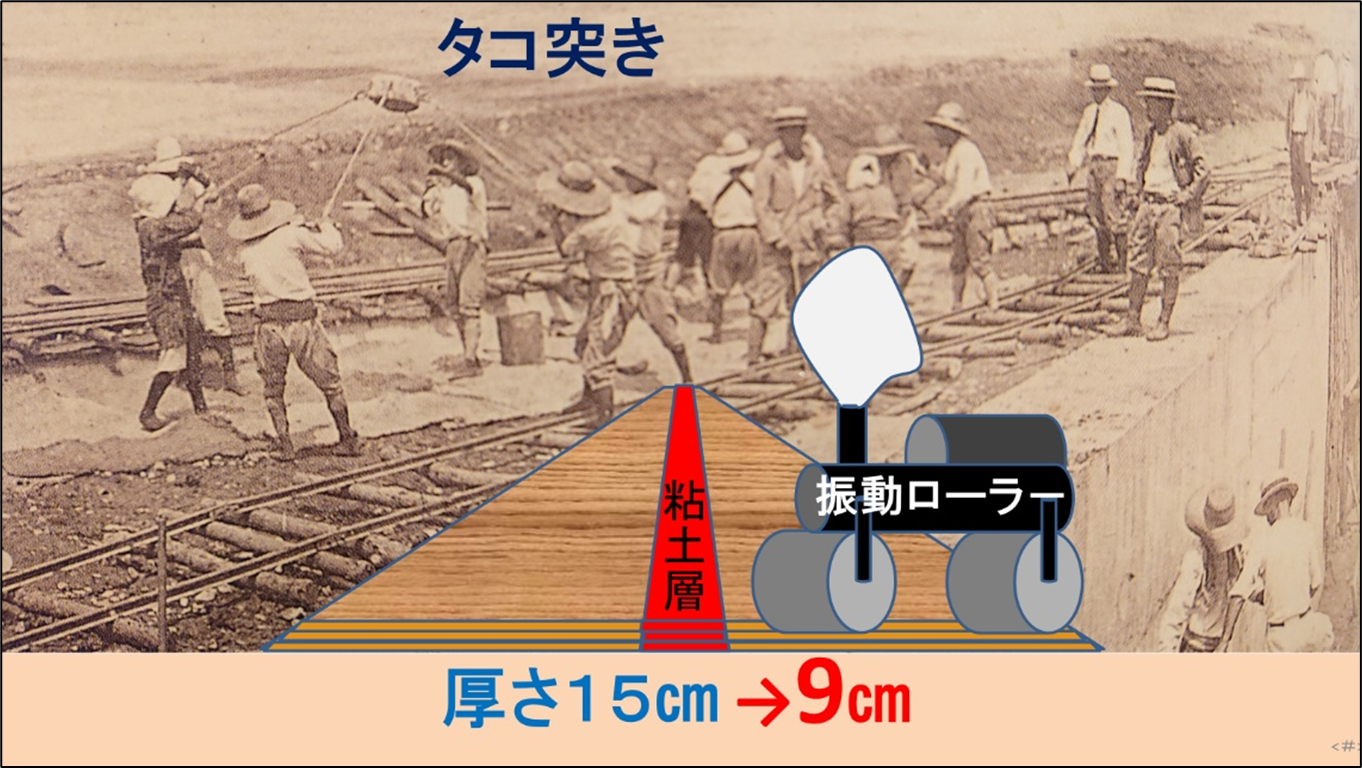

貯水池は今から100年ほど前に、当時の技術の粋を結集して造りました。このアースダムの具体的な造り方ですが、土を15cmの厚さに敷均して、それを外国から輸入した蒸気機関の振動ローラーや、人力で、厚さ9cmになるまで締め固めて1段を造ります。ダムの中心部は水を通さない粘土層を人力で締め固めていきました。人力は、タコ突きといって、6人でタコの足のようなロープを持って重石を持ち上げて突き固めていきました。これを300段以上積み重ねてダムを丁寧に盛り立てました。ダムの既存部分は、このようにしっかりできているので、極力手を入れないことにしました。

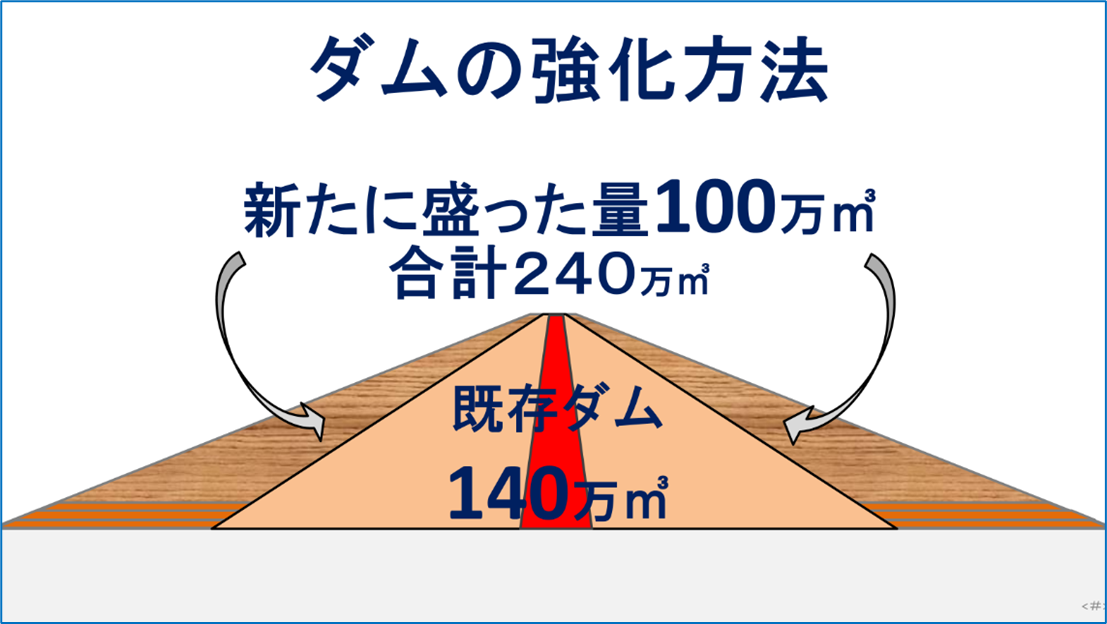

さて、ダムの強化方法ですが、ダムの前面を覆う形で、既存のダムと同じ盛り方で、1段1段丁寧に土を敷均して締め固めて、盛り立てていきました。これで既存のダムと一体化させ、安定化させることにしました。

最初に工事に入った貯水池では、既存のダムの体積が140万m3に対し、新たに盛った量がこれに匹敵する100万m3で、合計240万m3と、倍近い大きさになりました。

ダム頂上の遊歩道が幅広くなり、散歩や憩いの場として親しまれています。下流側の斜面は、傾斜が緩やかになり、安心感が格段に増しました。

貯水池を耐震化して、これから何百年も安心です。阪神大震災級の地震に耐える世界初のアースダム強化は土木学会技術賞などの各賞を受賞し、関係者の励みになりました。数多く存在するアースダムの強化に参考になれば幸いです。

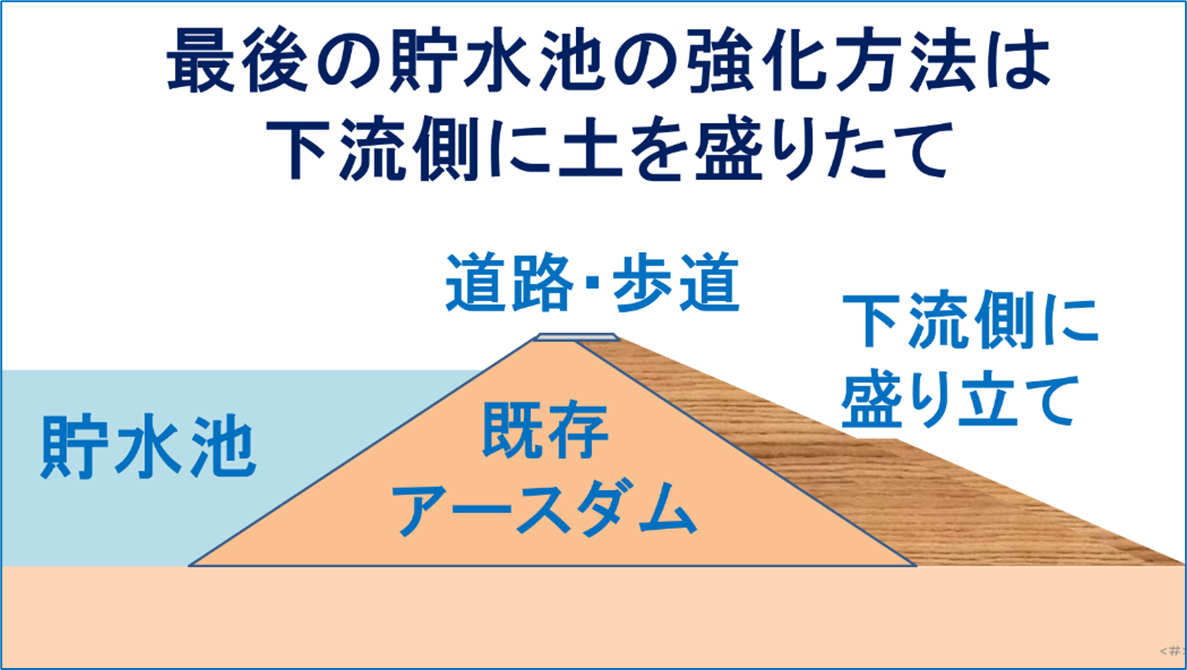

続いて、残り2つの貯水池は下流側を盛土する形で強化しました。最後の貯水池はそれまでの貯水池と異なり、ダムの頂上部分が、東京と埼玉を結ぶ道路として開放されていました。難しい工事でしたが、道路も歩道も広くなって快適になりました。

(c)Atsushi Masuko

「上下水道情報」2028号―2025年9月掲載 一部改

【著者プロフィール】

増子敦(ますこ・あつし)1953年生まれ。博士(工学)。元東京都水道局長、東京水道サービス株式会社代表取締役社長。現在日本オゾン協会会長、日本水道協会監事、YouTubeに「水道の話」を連載。著書に「誰もが知りたい水道の話」。