連載「水道の話いろいろ」(16)高尾山の水道

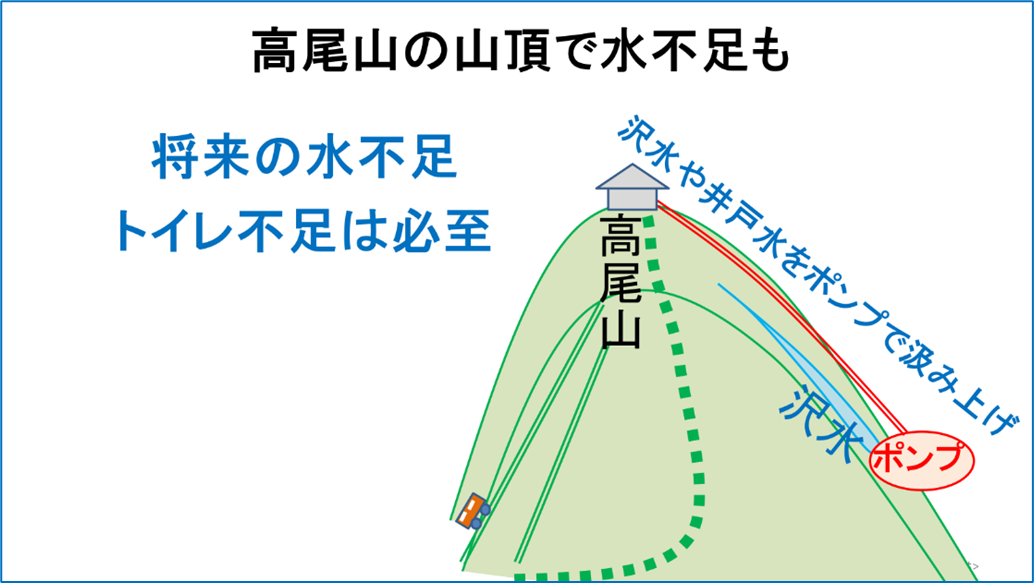

今回は高尾山の山頂まで水道を引いたお話です。いま高尾山の年間登山者数は300万人を数え世界一といわれています。高尾山を訪れる登山者は、2000年前後からどんどん増えてきました。お店やトイレの水は、沢水や井戸水をポンプで汲み上げて使っていましたが、渇水になると水が不足がちでした。麓から給水車で運んだこともありました。このまま登山者が増えていくと、将来の水不足、トイレ不足は必至でした。

そこで、東京都水道局に対して、地元と、トイレを担当する環境局から、水道を引いてほしいと要望が出ました。山頂下にある高尾山薬王院からは、火災の消火のため、水道には消火栓をつけてほしいと要望されました。これを受けて、2006年水道局は水道の整備を、八王子市は下水道の整備を始めました。環境局は大型トイレの検討を始めました。

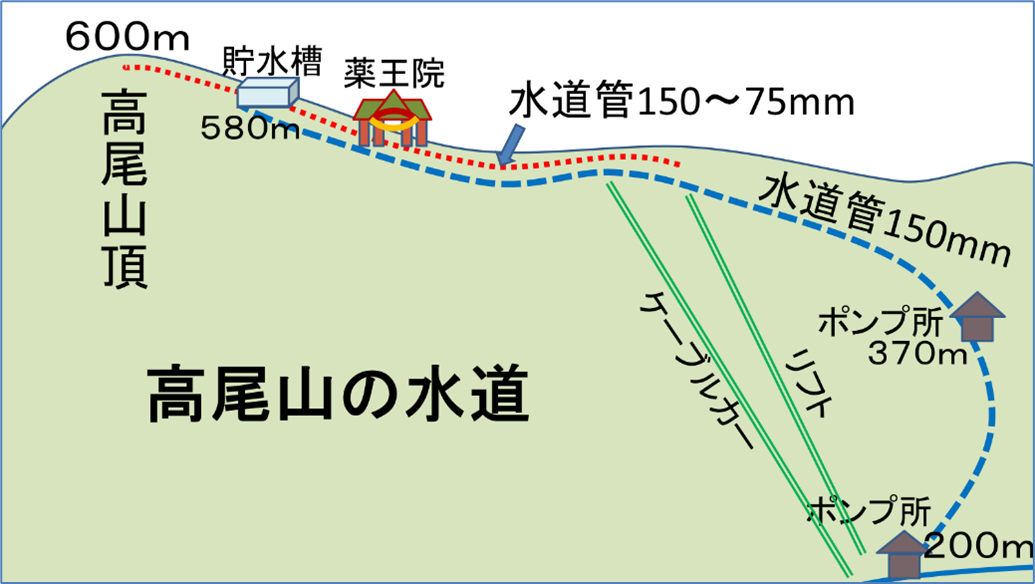

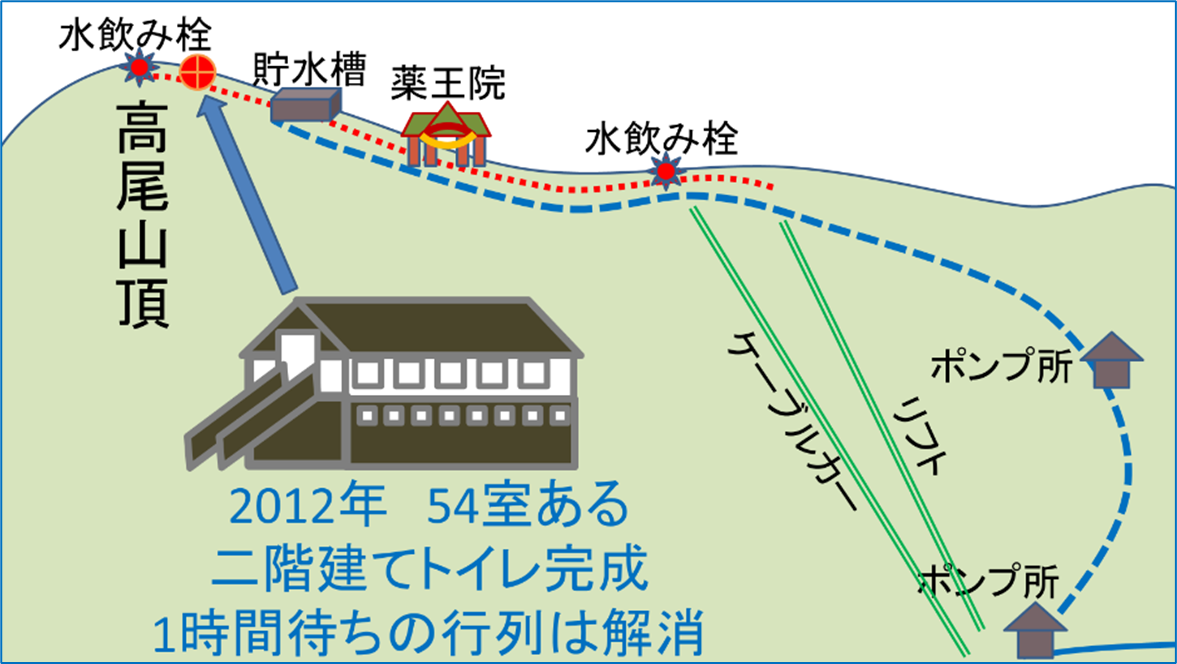

山頂の標高は600m、麓の水道管の標高は200mなので、標高差は400mもあります。水を一気に押し上げると普通の水道管では水圧に耐えられないので、3段で押し上げることにしました。麓と、標高370mにポンプ所を造り、標高580mに容量85m3の貯水槽を設けて、ここまで水を押し上げます。ここから山頂まではさらにポンプで押し上げ、山頂以外の薬王院やケーブルカー終点付近などには、貯水槽から自然流下で配ります。

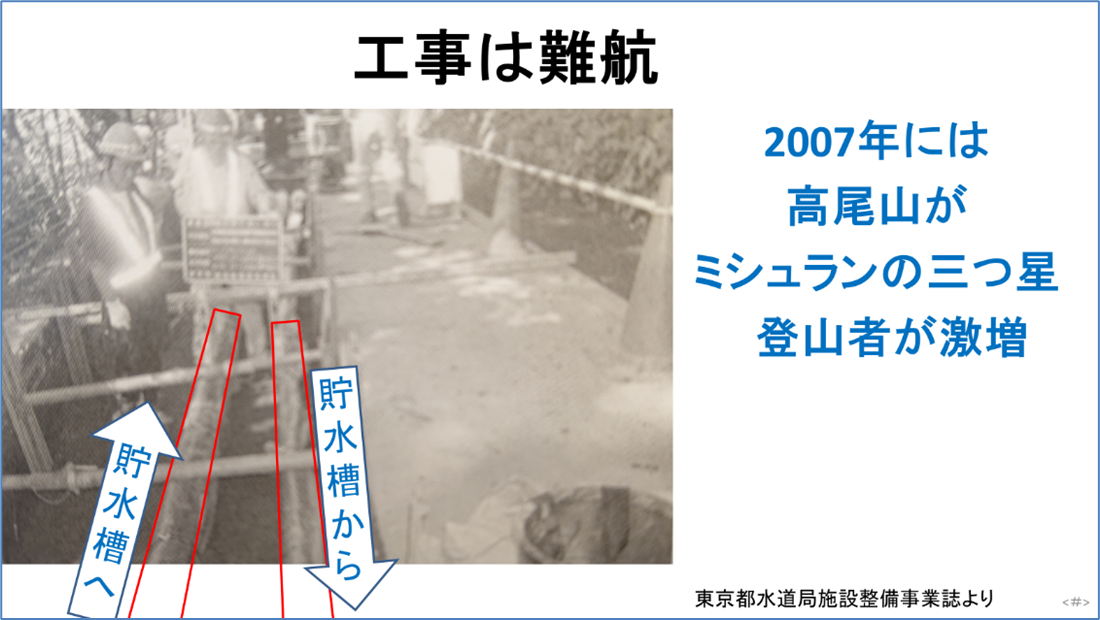

工事は難航しました。翌年の2007年には高尾山がミシュラン日本観光ガイドの三つ星を獲得すると、登山者が激増しました。車両が通れて水道管を布設できるルートは、登山者も多く通ります。上り下りのある狭い登山道や、通り道となっている薬王院の敷地内への布設は、車両の制約があって大変でした。下の写真は左が貯水槽に送る水道管で、右が貯水槽から水を地域に配る水道管です。

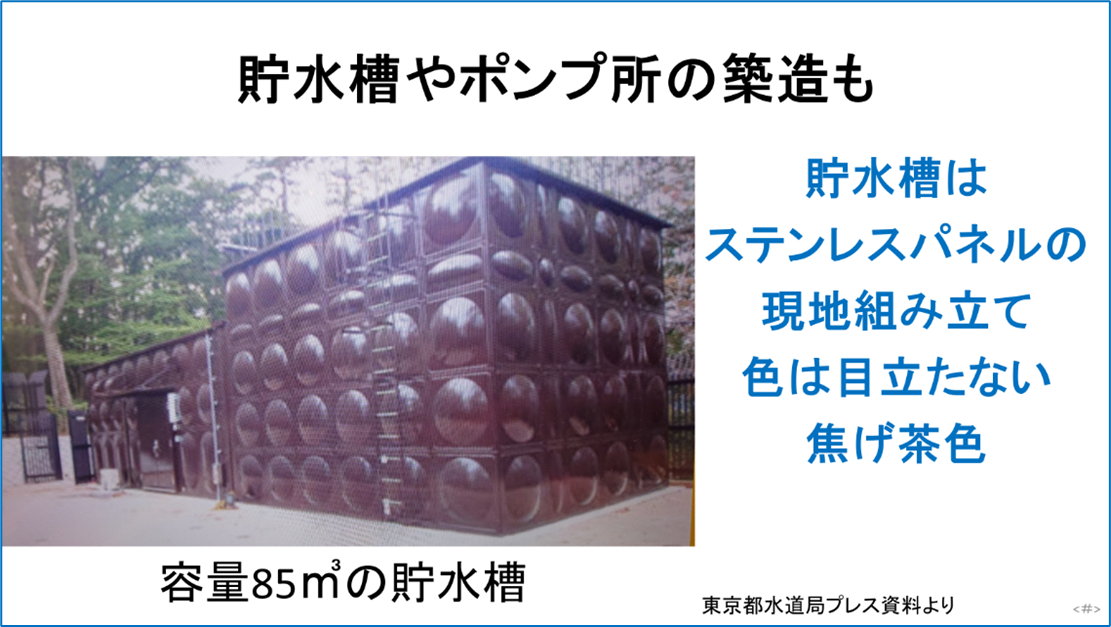

貯水槽やポンプ所の築造も、急峻な地形と、国定公園内での工事に苦心しました。貯水槽はステンレスパネルの現地組み立てとし、色は目立たない焦げ茶色にしました。

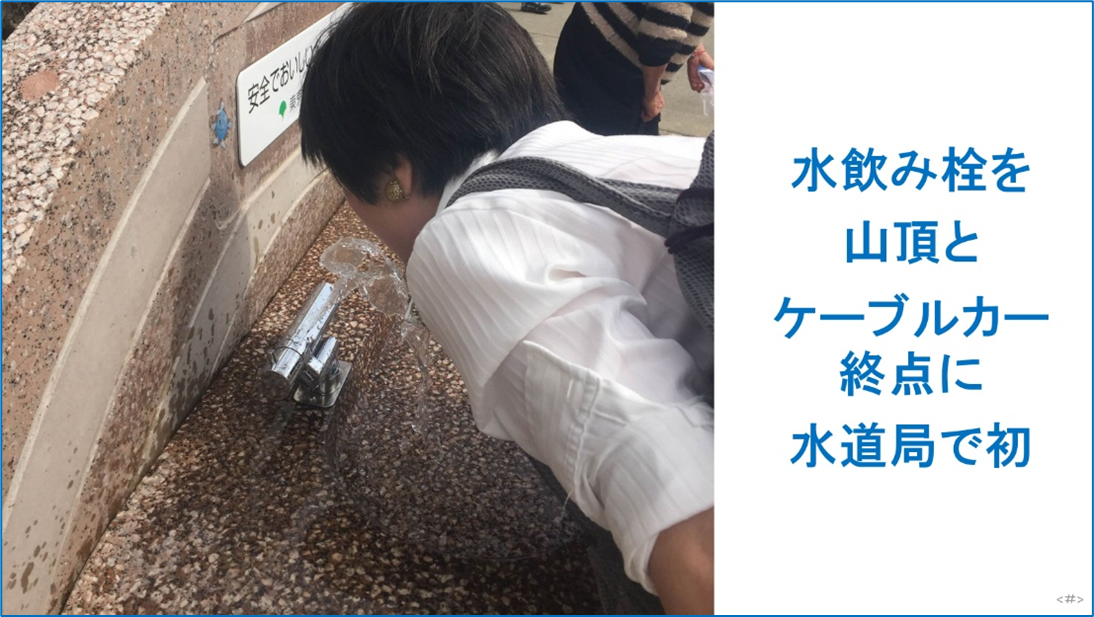

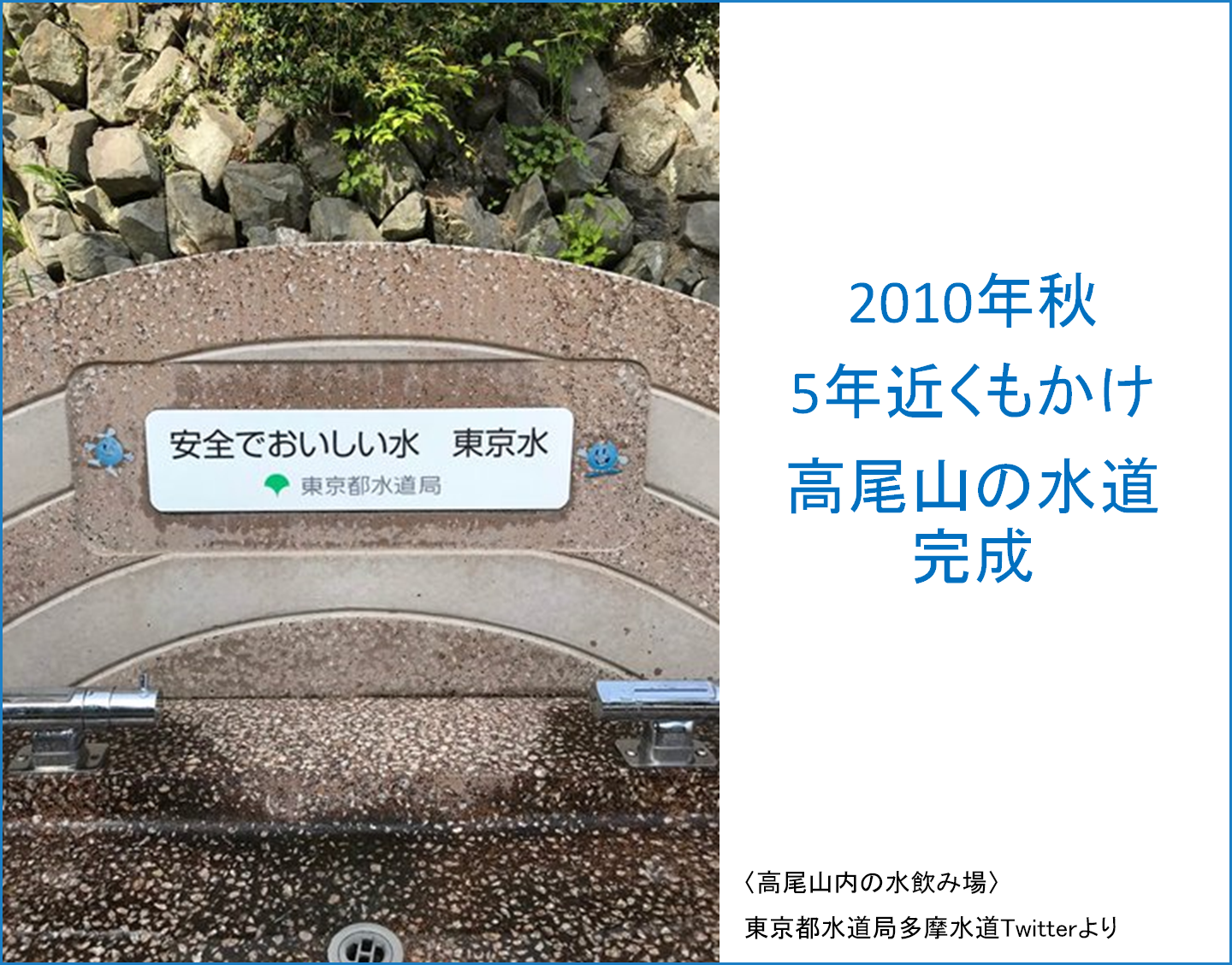

山頂までせっかく水道を引くので、水道水を皆さんに飲んでもらおうと、水飲み栓を山頂とケーブルカー終点に造りました。意外にも、水道局が水飲み栓を造ったのはここが初めてです。以前に、水をおいしく飲める蛇口を大手メーカーと開発していたので、それを使いました。水が板状に出てきて、口当たりが柔らかく、おいしく飲めます。「安全でおいしい水 東京水」と書いたプレートを貼って、山頂にも水道水が来ていることをアピールしました。2010年秋、5年近くもかけて高尾山の水道は完成しました。

また、火事を消せるように、消火栓と全く同じで蓋の色だけ違う「排水栓」を6か所設けて、消防署と消火演習もしました。使い方ですが、蓋を開けて、スタンドパイプを水の出口に差し込み、回栓器というハンドルを挿してぐるぐる回すと、勢いよく水がでます。ホースを火事の現場までつないで、これで火事を消せます。

2012年には山頂に54室もある2階建てのトイレができました。それまでの1時間待ちの行列は解消しました。その後、ここは日本トイレ大賞を受賞しています。

高尾山は大勢の人に支えられて、訪れる人を快適な気分にさせてくれます。

(c)Atsushi Masuko

「上下水道情報」2027号―2025年8月掲載 一部改

【著者プロフィール】

増子敦(ますこ・あつし)1953年生まれ。博士(工学)。元東京都水道局長、東京水道サービス株式会社代表取締役社長。現在日本オゾン協会会長、日本水道協会監事、YouTubeに「水道の話」を連載。著書に「誰もが知りたい水道の話」。