連載「水道の話いろいろ」(15)酒蔵の4割が水道水を使う理由

水道水で酒造りをしている話題がマスコミなどで紹介されます。東京港区にある酒蔵や、北海道苫小牧市の酒蔵が有名です。実はこのほかにも、イメージの面で敢えて公表されていませんが水道水を使っている酒蔵が数多くあります。2009年に東京情報大学が公表した「酒造業界における水資源確保に関する実態」によると、アンケートして回答のあった89の酒蔵のうち、水道水のみで酒造りをしている酒蔵だけで29、一部水道水を使う酒蔵を含めると4割が水道水で酒造りをしているといいます。

日本酒の8割は水でできていて、その仕込み水の質は重要です。これになぜ水道水を使うのかという理由が、水道水の良さを表しているので、ここでは東京港区の酒蔵の例をご紹介します。

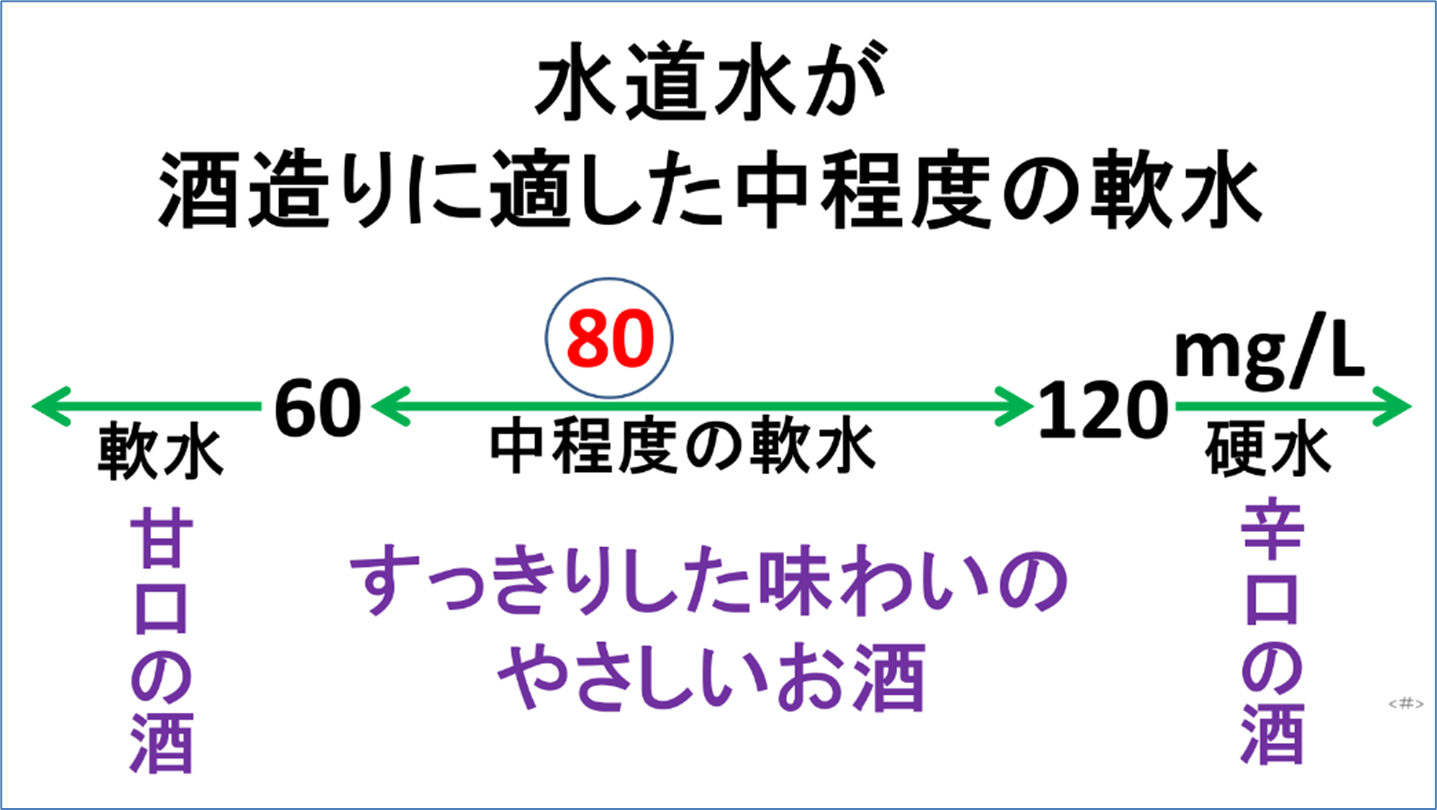

その理由はまず、水道水が酒造りに適した中程度の軟水だということです。この酒蔵には利根川と荒川を水源とした高度浄水が来ています。カルシウムやマグネシウムの量を示す硬度は80です。60以下の軟水では甘口のお酒になり、120以上の硬水では辛口のお酒になるといいます。硬度が80の中程度の軟水では、すっきりした味わいのやさしいお酒ができるようです。

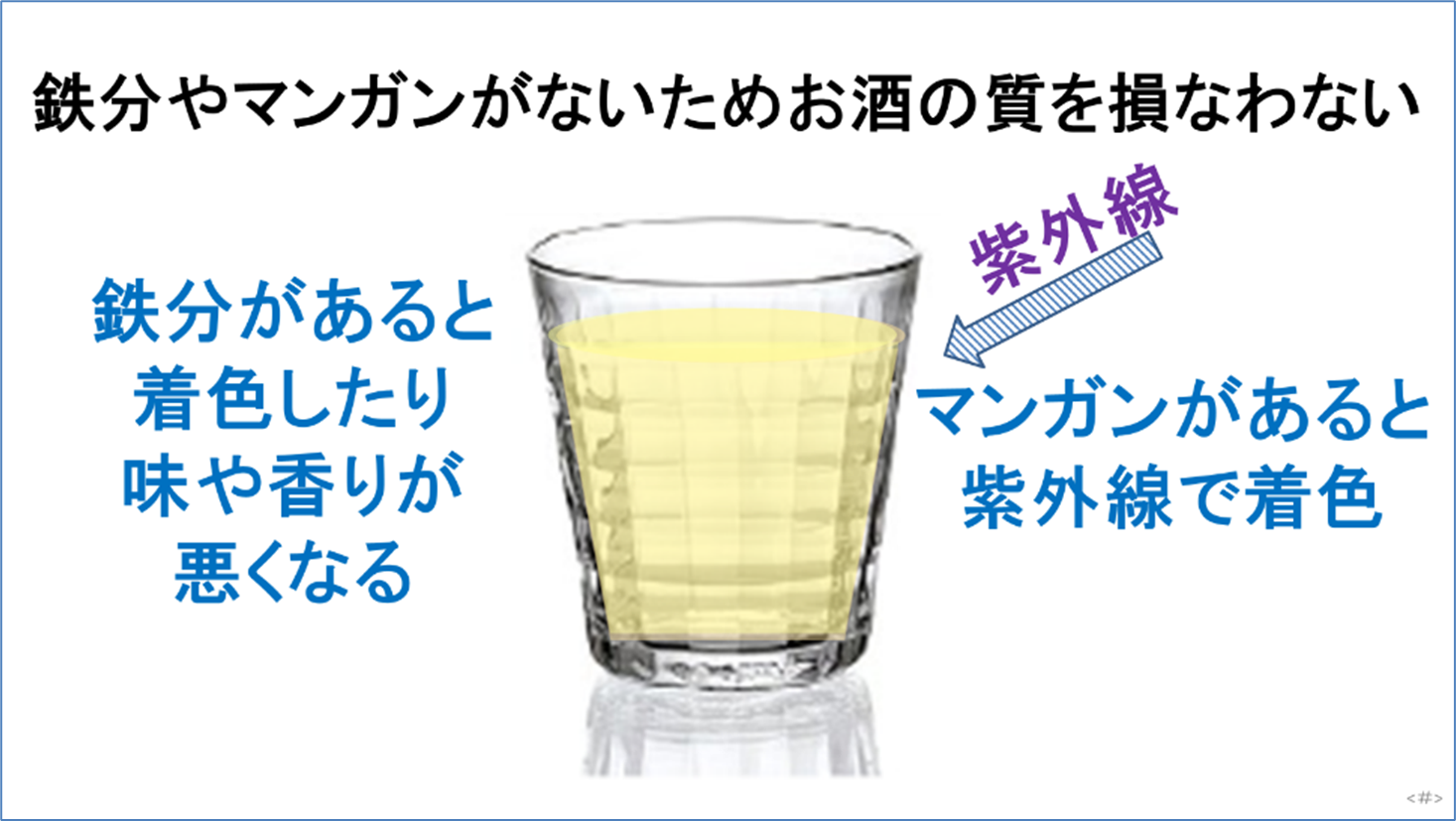

次は、鉄分やマンガンがないため、お酒の質を損なわないことです。鉄分があると着色したり味や香りが悪くなったりします。マンガンがあると紫外線で着色します。酒瓶が茶色や緑色なのは紫外線からお酒を守るためですがこれも完全ではありません。

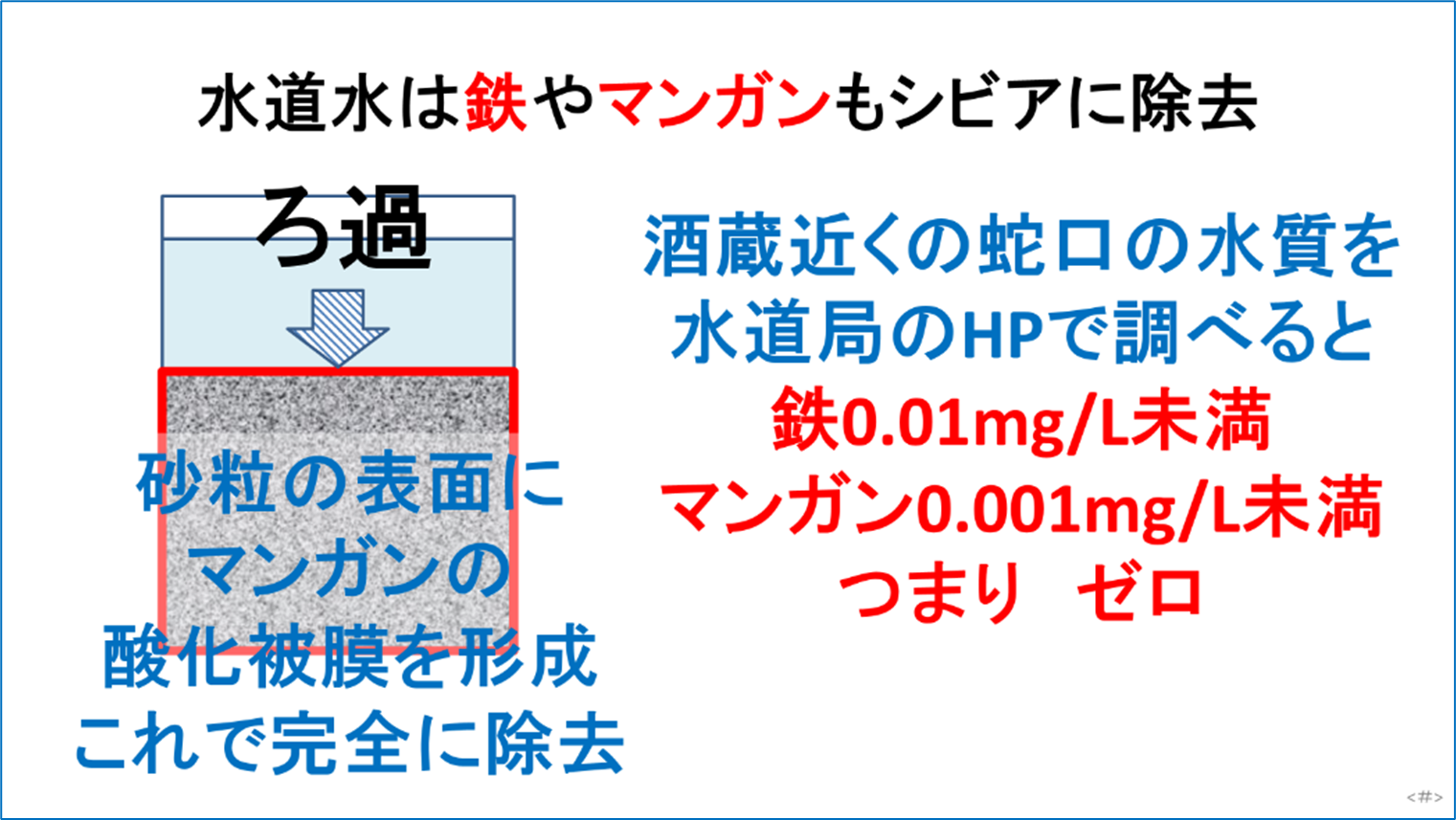

確かに、水道水は鉄やマンガンもシビアに除去されています。浄水場ではろ過の砂粒の表面にマンガンの酸化皮膜を形成させて、これで完全に除去しています。酒蔵近くの蛇口の水質を水道局のホームページで調べると、鉄もマンガンも少なすぎて正確に測れないレベル、つまりゼロです。

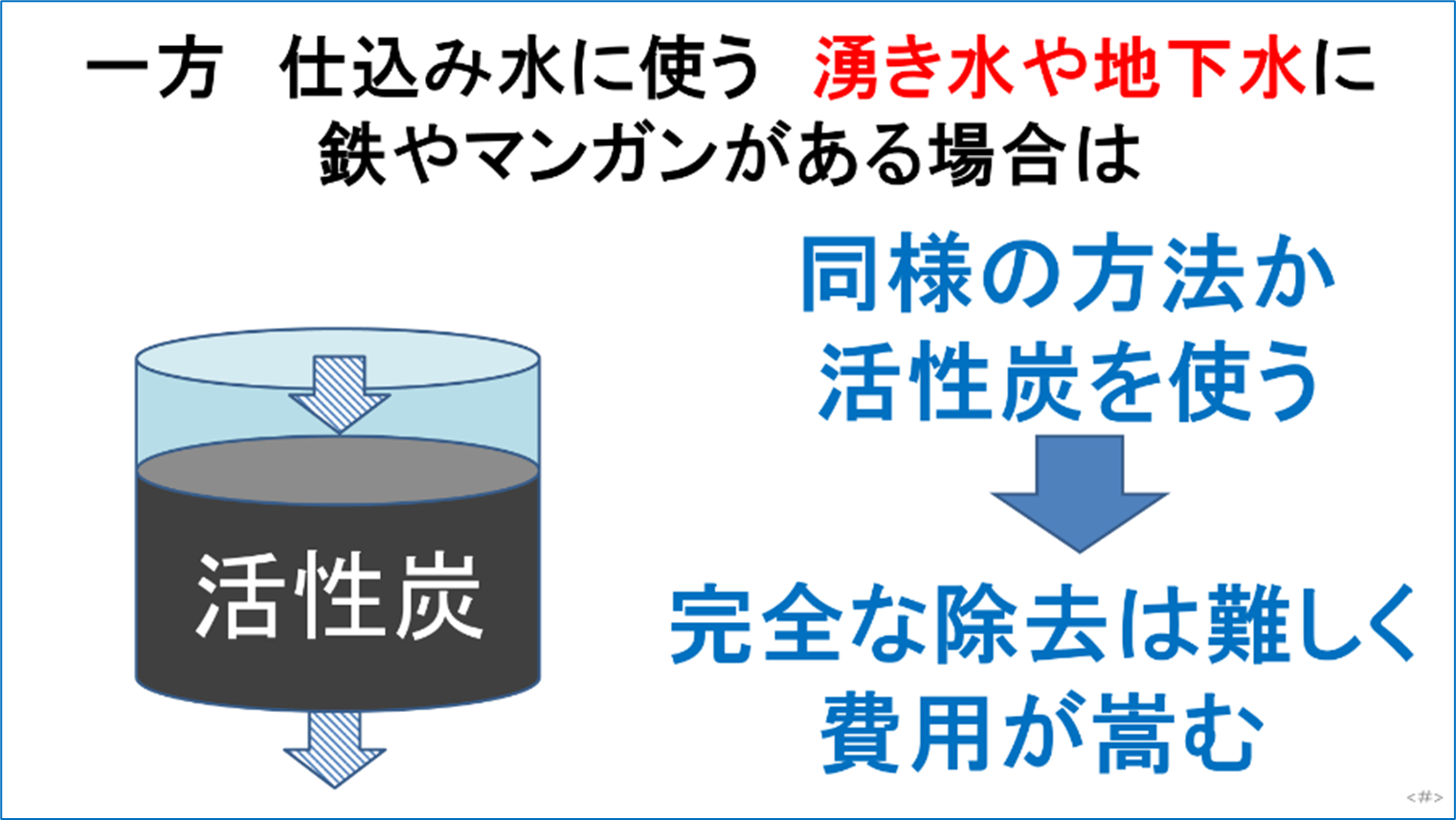

一方、仕込み水に使う湧き水や地下水に鉄やマンガンがある場合は、同様の方法か活性炭や膜ろ過を使って除去します。しかし、完全な除去は難しく、費用が嵩みます。

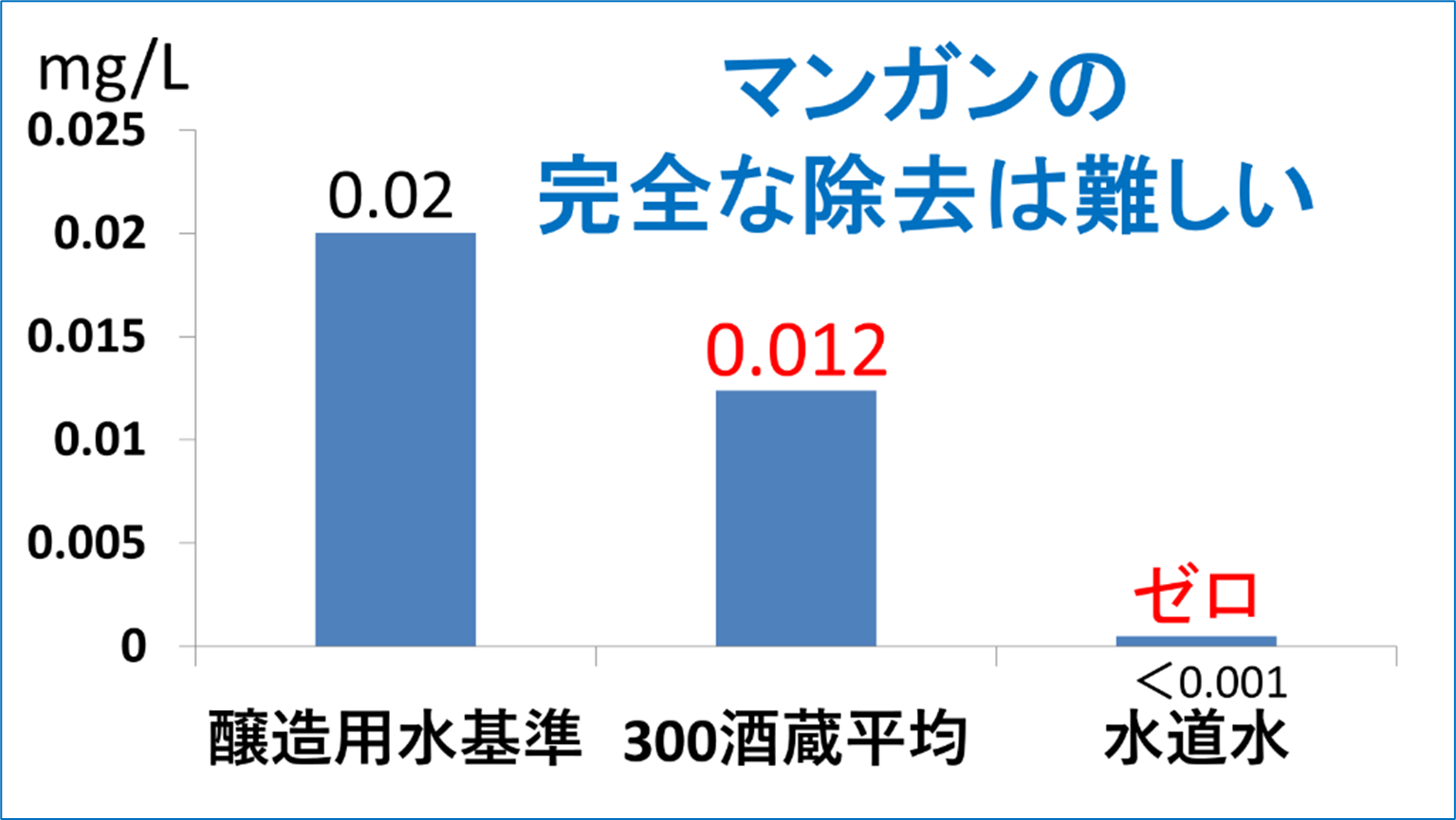

特に除去が難しいマンガンについて、日本醸造協会が全国三百の酒蔵で実際に使われている仕込み水を調べています。それによると、マンガンは平均して1リットル当たり12μgで、醸造用水基準20μgに対して6割の水準です。これは意外に高く、マンガンの完全な除去が難しいことを示しています。これに対し、先ほどの酒蔵の水道水のマンガンはゼロですので、その価値が分かります。

次は、湧き水や地下水と比べて、水道水は衛生的で安全ということです。湧き水や地下水はきれいに見えても、必ずしも無菌ではなく、不純物を含んでいる場合もあります。そのため長時間を要する醸造過程で菌が繁殖しないよう、前もって塩素消毒や活性炭、膜ろ過などの処理をしてから使います。その点、水道水だと心配がなく、そのまま使えます。

最後は、水道水の塩素は醸造過程ですぐ抜けるということです。とかく、塩素はなかなか消えずに、何か悪さをするのではないかと誤解されます。しかし、水道水に入っている塩素はごく微量で臭いがなく、すぐ消えてしまい、その痕跡も残りません。

結局、湧き水や地下水を使ってお酒を造るのはイメージがいいけれども、いろいろ気を使う必要があるということです。一方、水道水はいろんな面で酒造りに適するうえ、身近で安心して使えるということです。実際に、地下水の汚染や枯渇があって水道水に切り替えている酒蔵も多いといいます。

水道水でお酒を造るのは理にかなっているといえます。酒蔵の4割が水道水を使っているのもわかる気がします。

(c) Atsushi Masuko

「上下水道情報」2025号―2025年7月掲載 一部改

【著者プロフィール】

増子敦(ますこ・あつし)1953年生まれ。博士(工学)。元東京都水道局長、東京水道サービス株式会社代表取締役社長。現在日本オゾン協会会長、日本水道協会監事、YouTubeに「水道の話」を連載。著書に「誰もが知りたい水道の話」。