連載「水道の話いろいろ」(14)満州の水道

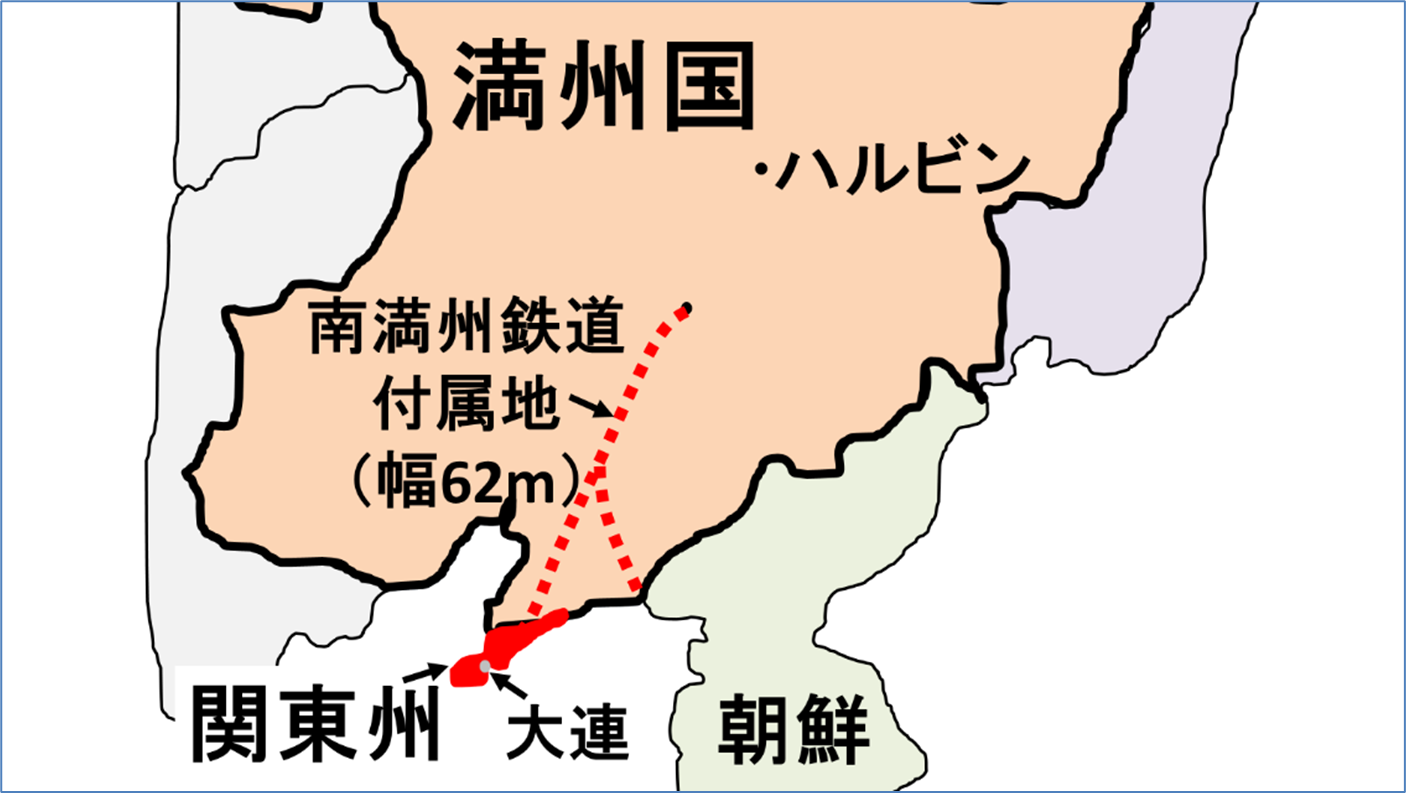

日露戦争によって、遼東半島先端の関東州と南満州鉄道の付属地(幅62m)は1905年(明治38年)日本の租借地=領土になりました。1932年(昭和7年)にはその北側に満州国ができました。

これら満州にある300を超える都市の水道は、二千人を超える日本人技術者と多くの日本企業が造りました。

満州の水道の成り立ちは、東京大学名誉教授藤田賢二博士の渾身の著作「満洲に楽土を築いた人たち」に詳しく書かれています。博士は1934年に関東州の大連で生まれ、1946年12歳になるまでハルビンで暮らしました。これまで語られることのなかった満州の上下水道技術者の事績を後世に残したいという思いで、膨大な資料を収集してこの本を執筆されました。

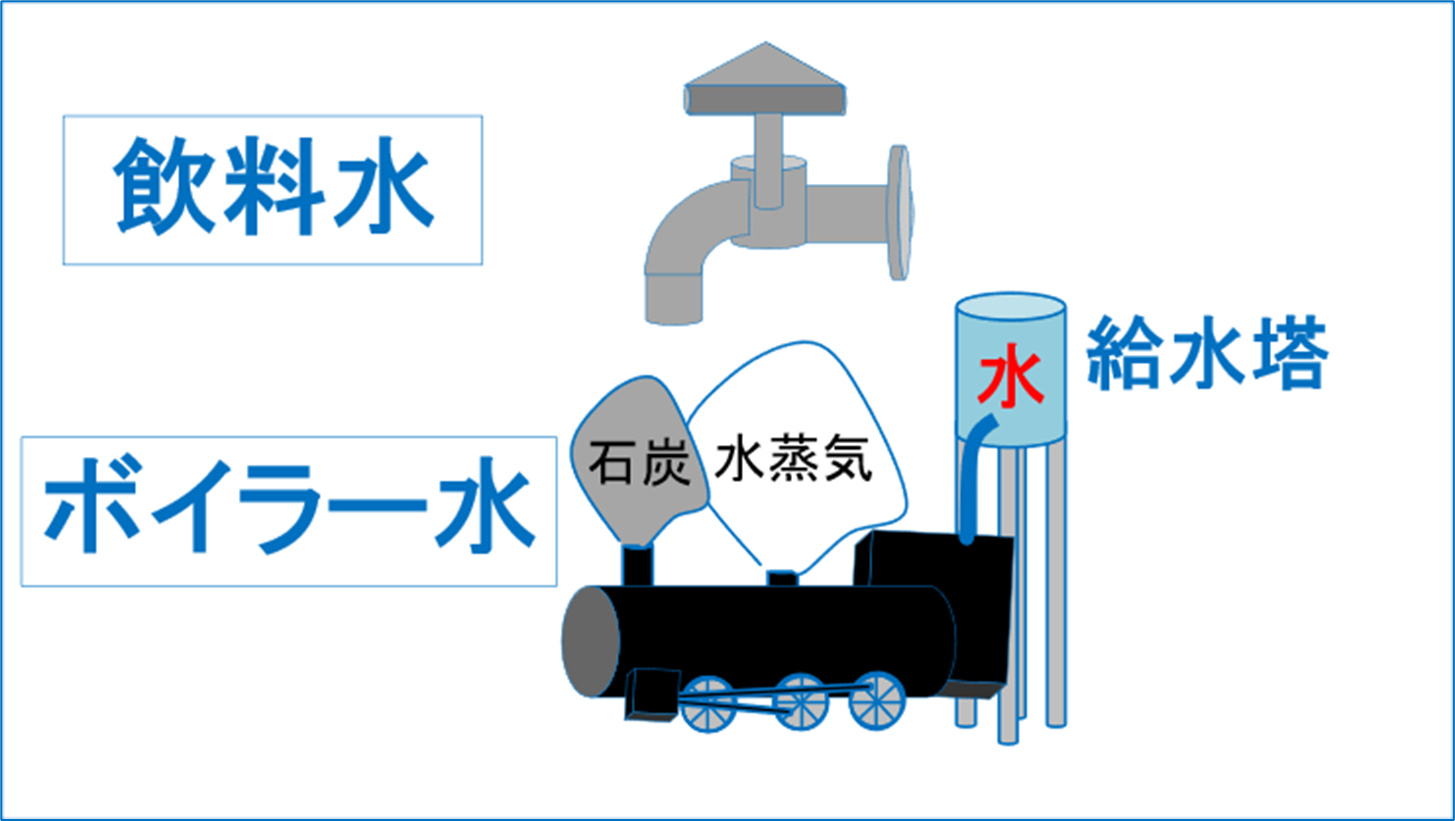

日本が入る前の満州にはほとんど水道がなかったため、住民への飲料水と蒸気機関車へのボイラー水の供給が急がれました。蒸気機関車は大量の良質な水を石炭で焚いて沸騰させ、その蒸気の力でピストンを動かして走ります。カルシウムや不純物が多い水だと表面に石が成長して効率が落ちるのでいい水が必要です。機関車から出る白い煙は水蒸気で、黒い煙が石炭です。

満州は雨量が日本の1/3しかなく、しかも夏に集中して降るため、川の濁りはひどく、冬は凍結して、使いにくかったようです。このため、ダムを造って貯水し、浄水方法も緩速濾過は凍結しやすく濁りに弱いので、新技術の急速濾過を採用しました。

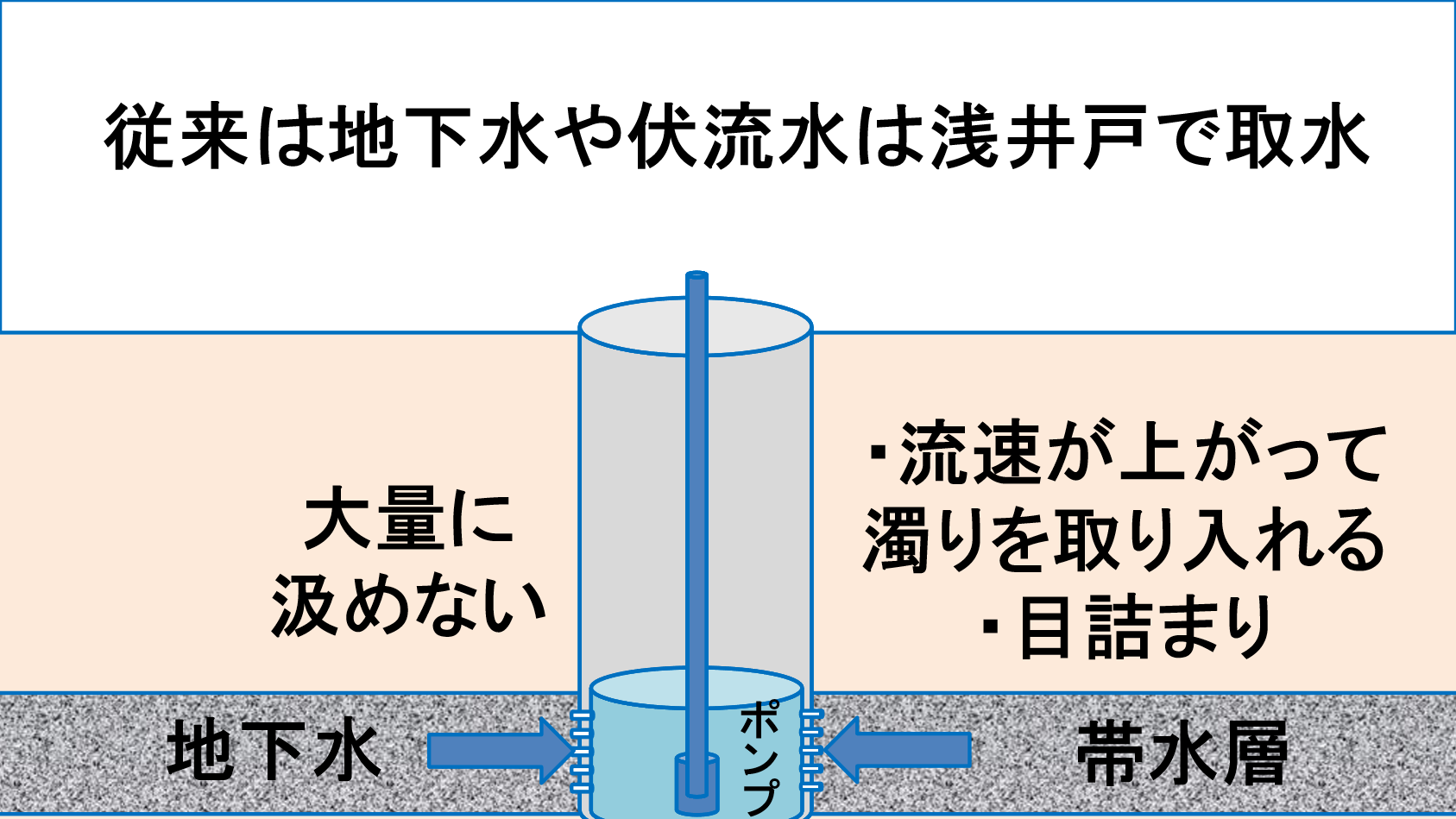

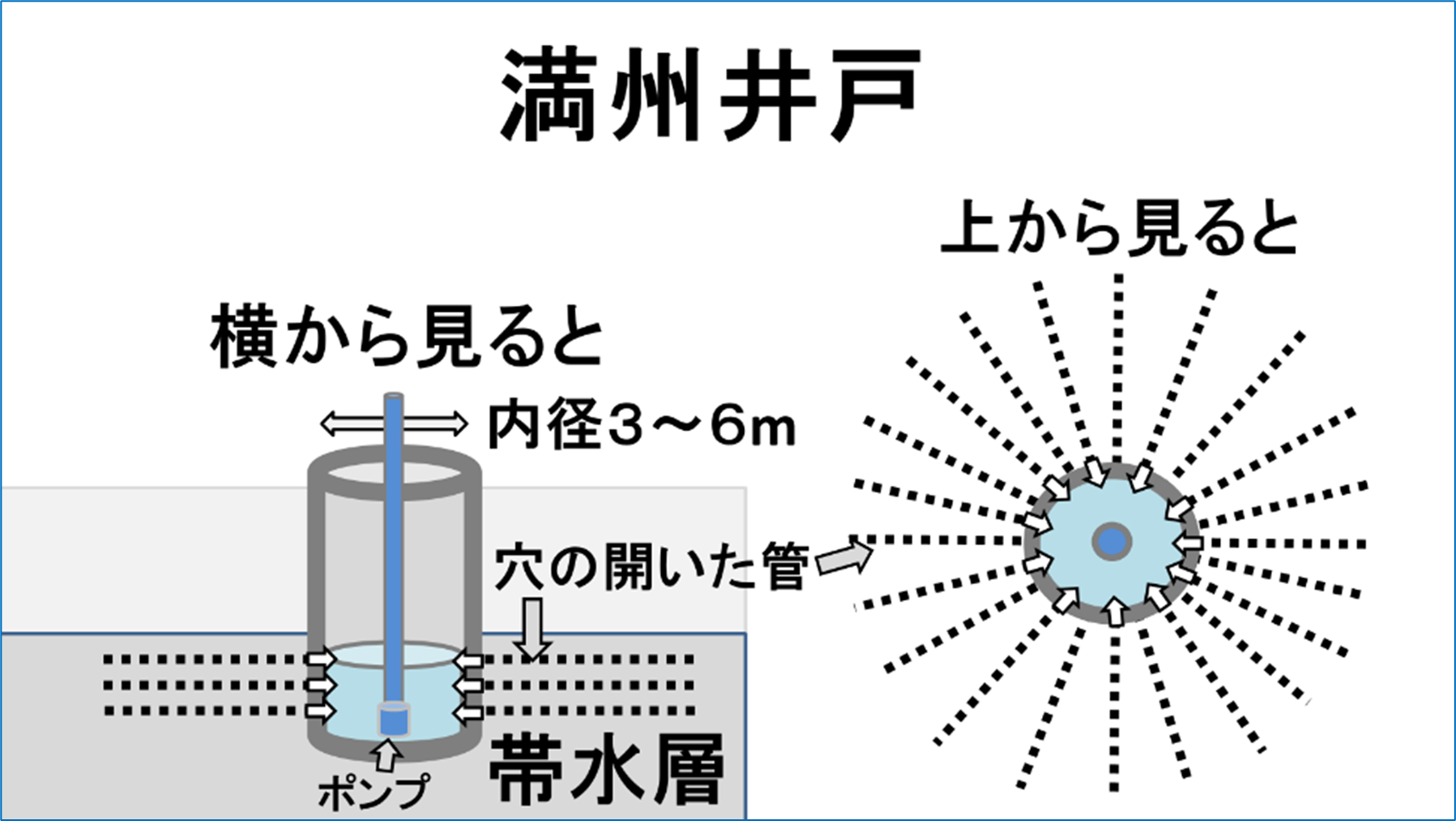

地下水や伏流水は浅井戸で取水しました。従来は井戸の筒を地下水のある帯水層まで入れて、筒に開けた穴から周りの水を採り入れてそれを汲み上げます。しかし、多く汲むと、穴の付近の流速が上がって、濁りを取り入れたり、目詰まりしたりするので、大量には汲めません。

そこで、関東州の清水本之助技師は、帯水層部分に穴の開いた管を水平方向に放射状に何十本も打ち込み、そこから水を取り入れる方式を考案しました。これが満州井戸です。立型集水井ともいいます。これだと、水を採りこむ帯水層の範囲が飛躍的に増え、穴の数が何百倍にもなって、穴の付近の流速は遅くなり、濁りを取り込まず、目詰まりもせずに、いい水が大量に汲めます。満州ではこれが多数掘られ、満州の発展を支えました。

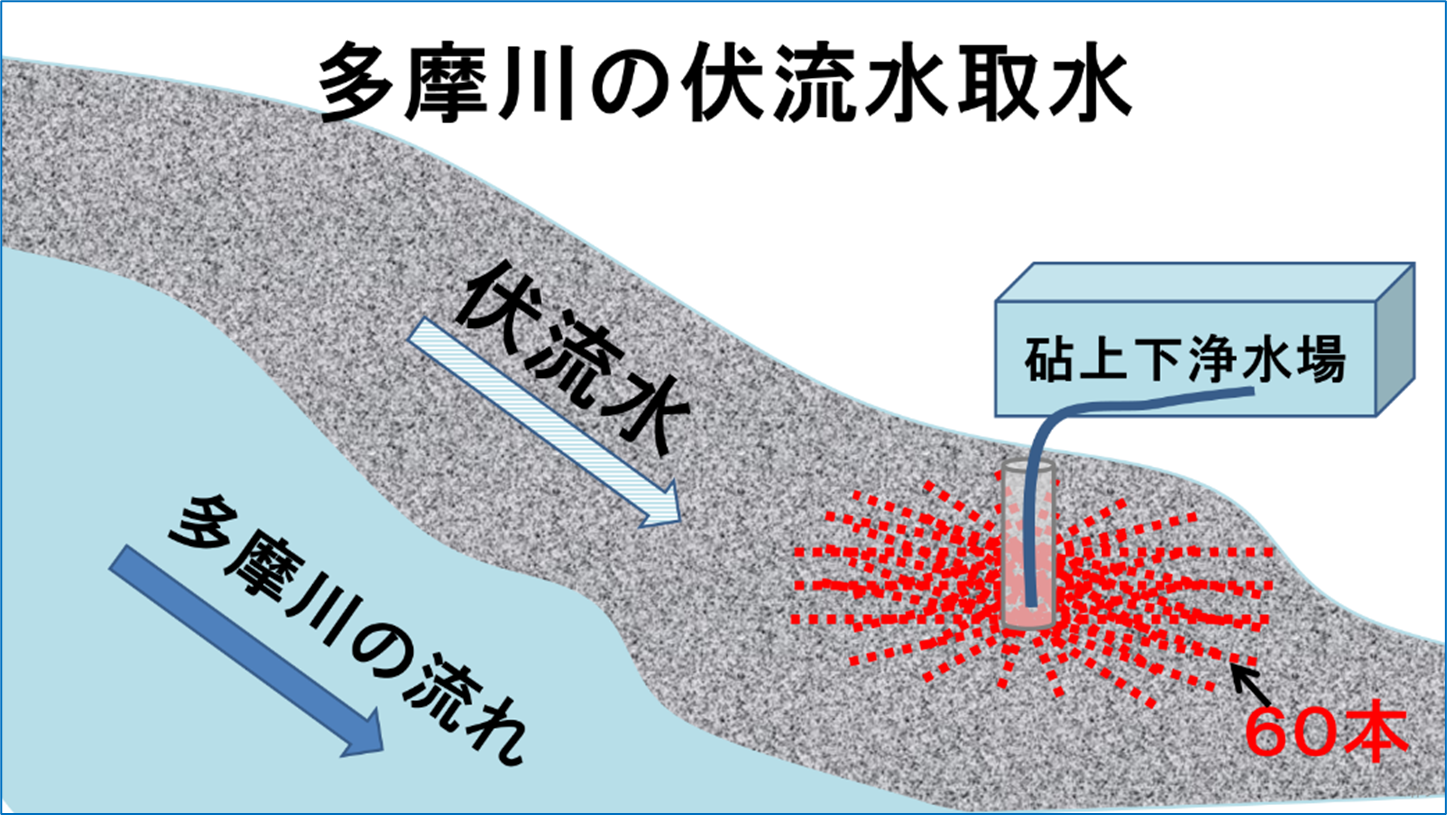

その後国内でも何百という満州井戸が掘られました。これらの中には、満州から引き揚げてきた技術者が造ったものも多いと思います。東京にも満州井戸が4つあり、多摩川下流の伏流水を今でも日量約5万m3汲んでいます。これは深井戸50本分に相当します。

港区有栖川公園の池も満州井戸で汲んだ水です。

海外においては、放射状井戸(ラジアルウェル)という名前で有名で、世界中で多数活躍しています。

満州では下水道も整備し、主要都市のほとんどはトイレの水洗化を戦前に達成しました。満州には、日本各地の事業体や大学、民間から優秀な人材が集まり、短期間で最新鋭の上下水道を造り上げました。そして、敗戦の苦難を乗り越え、戦後は日本各地に赴任して中枢として活躍し、日本の発展を支えました。

満州井戸という名前が現在も残っていることで、満州に水道を築いた多くの先人の功績を知ることができました。

(c)Atsushi Masuko

「上下水道情報」2024号―2025年6月掲載 一部改

【著者プロフィール】

増子敦(ますこ・あつし)1953年生まれ。博士(工学)。元東京都水道局長、東京水道サービス株式会社代表取締役社長。現在日本オゾン協会会長、日本水道協会監事、YouTubeに「水道の話」を連載。著書に「誰もが知りたい水道の話」。