著者:増子敦

連載開始:上下水道情報2010号(2024年5月)~継続中

タイトル と 掲載年月

はじめに 2024年5月

(1)琵琶湖疏水 2024年5月

(2)安積疏水 2024年6月

(3)緩速ろ過 2024年7月

(4)急速ろ過 2024年8月

(5)高度浄水の仕組み 2024年9月

(6)高度浄水の開発 2024年10月

(7)江戸明治の上水 2024年11月

(8)東京の近代水道事始め 2024年12月

(9)百年前東京に貯水池を造る 2025年1月

(10)世紀の小河内ダム 2025年2月

(11)百年渋沢栄一と水道 2025年3月

(12)古代ローマ水道 2025年4月

(13)台湾の水道 2025年5月

(14)満州の水道 2025年6月

(15)酒蔵の4割が水道水を使う理由 2025年7月

(16)高尾山の水道 2025年8月

(17)貯水池の耐震化 2025年9月

(18)沸騰時間とポットの継ぎ足し 2025年10月

(19)塩素に対する誤解 2025年11月

(20)オゾンの威力を活かす 2025年12月

(21)気泡が入った魔法の水 2026年1月

(22)直結給水で節電 2026年2月

はじめに

今回(2024年5月)から「水道の話いろいろ」と題して連載を始めます。連載にあたって、何をお伝えしたいか、自己紹介を交えてお話しします。

私は現在70歳、長年東京都水道局とその第三セクターに勤めてきました。58歳の時には、首都大学東京(現在の東京都立大学)から「水道のエネルギー削減に関する研究」で博士号までいただきました。もうかれこれ40年以上にわたり、水道の仕事をしています。現在はNPO法人日本オゾン協会でオゾンの普及の仕事をする傍ら、これまでユーチューブで「水道の話」を発信してきました。その発信に至る経緯を少しお話しします。

私はこれまで海外で水道の話をする機会があり、英語のスライドや原稿が多数ありました。せっかく蓄えた財産なので、「このままお蔵入りさせるのはもったいない。海外向けに水道のビデオを作ってユーチューブで流したら、海外の人達に少しは何か役に立つのではないか。」と考え 、それらを4本の動画にまとめて投稿しました。これが4年前です。

投稿に慣れてくると、今度は国内向けに動画を載せたくなりました。ネットで検索すると水道についてあらぬ誤解を持たれていることが前から気になっていたからです。それらのほとんどが浄水器やウォーターサーバー、ボトル水の宣伝なのです。ところが、彼らは巧妙で、見る人には宣伝だとわからないようにタイトルをつけて、水道水は危ないなどと散々ケチをつけ、嘘っぱちを並べたうえで、最後にさりげなく商品の宣伝に移るのです。一方、水道の専門家からは、それらに対する反論や水道の本当の話はほとんど流れていません。流れているのは、水道局のお堅いPR動画だけです。そこで、一般の人向けに「水道の話」をユーチューブに投稿しはじめました。現役の職員ですと反論めいたものを載せにくいでしょうが、リタイア組の私のような身なら発信しやすいのです。

投稿のもう一つの理由は、水道関係の人たちに、自分が経験してきたものを伝えて、水道をもっと良くしてほしいとの願いです。水道の世界も下水道と同様、広くて奥深いものです。それを知って仕事に取り組めば、もっとやりがいがあって深い仕事につながるからです。

今回の連載では、読者の皆様に「水道の話」をいろいろお伝えしていければと思っています。私自身、ユーチューブの「水道の話」を投稿する中で初めて知ったこと、理解したことがたくさんあります。歴史や仕組みなど、これまで断片的に聞いたことがあっても詳しく知らなかったことは多数あるものです。「そんなこともあるのか」、「そうだったのか」、「確かにそうだ」などとご笑覧いただければ幸いです。

連載では水道に関係するいろいろな話題を提供してまいります。同じ水にかかわる下水道界の皆様にも、これを楽しんでいただけたら嬉しく思います。

(1)琵琶湖疏水

京都の水道は百年以上前に造られた琵琶湖疏水によって琵琶湖から運ばれている水です。今回はその琵琶湖疏水のお話です。

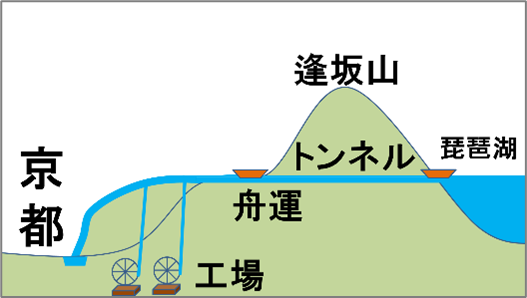

明治に入り首都が東京に移ると、京都は産業が衰退して人口も半減しました。京都府知事の北垣国道は、琵琶湖から疏水を造って水を引き、水車を回してその動力で工場を興し、舟運で物資の流通を盛んにして、京都を復活させることを考えました。

その設計を弱冠21歳の田邉朔郎に託しました。田邉は工部大学校、現在の東京大学の土木科を卒業したてでしたが、卒論で琵琶湖疏水を見事に計画していました。当時の大型土木施設はすべて外国人技師に設計を依頼していた中で異例の抜擢です。

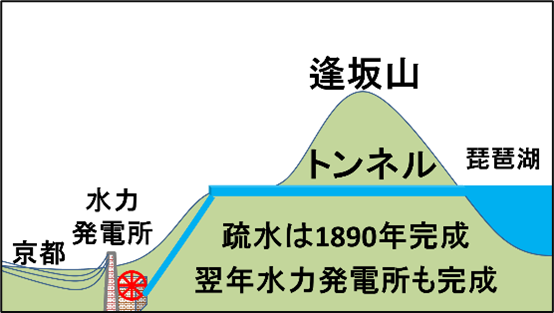

1885年、琵琶湖と京都の間に立ちふさがる逢坂山の下にトンネルを掘る工事を始めました。23歳になった田邉は、夜は技術者を育成し、昼はそれを実践に移すことを繰り返しました。3年後田邉は当時まだ世界でも稀だった水力発電をここに導入できないかと考え、アメリカで建設中の水力発電所を視察に行きました。そして、当初、水車による動力確保だけだった計画を、水力発電所に切り替えました。難工事の末、疏水は1890年完成し、翌年日本初の水力発電所も完成しました。

これは当時使っていた水力発電の水車です。羽根に勢いよく水が当たり水車を回し、その回転を発電機に伝えて発電します。

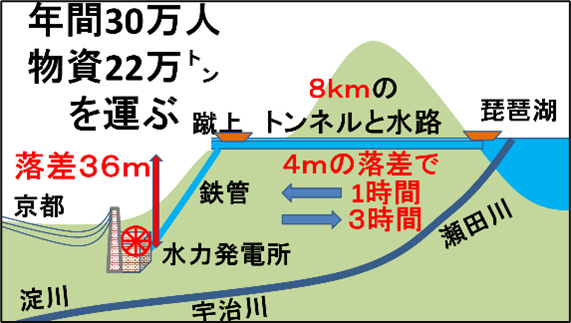

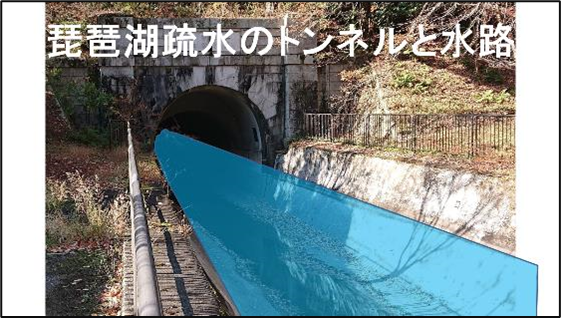

琵琶湖の水は、瀬田川、宇治川、淀川と流れ、京都の中心から遠く離れた所を流れます。一方、琵琶湖疏水は琵琶湖の水を全長8kmの、トンネルと水路によって、わずか4mの落差で京都中心部にほど近い蹴上(けあげ)まで導きます。船はその疏水の水に乗って、琵琶湖からはたった1時間で着きます。蹴上からは逆流なのでこちらは3時間かかりました。最盛期には年間30万人、物資22万トンを運んだといいます。一方、運ばれた水は、そこから一気に鉄管で落差36mを落ちて水力発電所で発電されます。

琵琶湖疏水のトンネルと水路です。

発電所までの鉄管です。今も稼働しています。

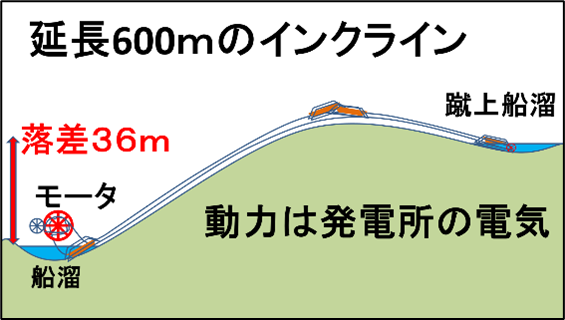

さて、船は36mの落差を、当時世界最長の延長600mのインクラインというケーブルカーの台車の上に載せて、線路の上を行き来します。ケーブルを引っ張る動力は発電所の電気で賄います。電気は、西陣織などの織物生産や電灯、街灯のほか日本初の路面電車にも使われました。

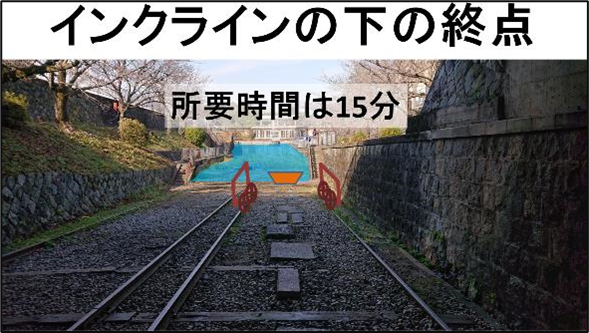

これはインクラインの台車と船です。琵琶湖から来た船をここで台車に載せます。台車は水中にもぐり、船を楽に載せることができます。線路の幅は今の鉄道の2倍以上の2.6mあり、安定して船を運べます。

インクラインの下の終点です。台車は水中にもぐり、船は楽に下せます。インクラインの所要時間は15分です。

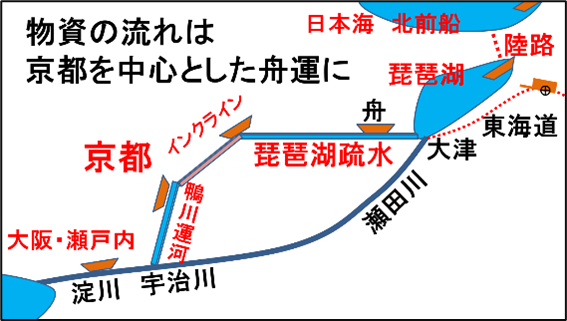

琵琶湖疏水ができて物資の流れは京都を中心とした舟運になりました。日本海を北前船などで運んできた物資はいったん陸路で琵琶湖に着き、船で大津まで来ます。東海道を運んできた物資も大津まで来ます。これらは船で琵琶湖疏水とインクラインを通って京都に着きます。京都から先も、琵琶湖疏水と宇治川を結ぶために造った鴨川運河で、宇治川、淀川へと進み大阪、瀬戸内まで行くことができます。逆ルートもあります。

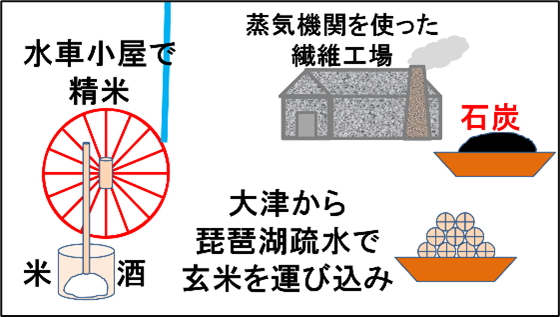

京都では、大津から琵琶湖疏水で玄米を運び込み、疏水沿線の水車小屋で精米し、米や酒をつくりました。また、船で大量の石炭を運び込み、蒸気機関を使った繊維工場も多数稼動しました。

1900年代に入ると電気も不足し、水道も頼りの地下水が不足し水質も悪化してきました。そこで、西郷隆盛の子息で京都市長だった西郷菊次郎は、田邉の助言のもとに、第二疏水を計画しました。

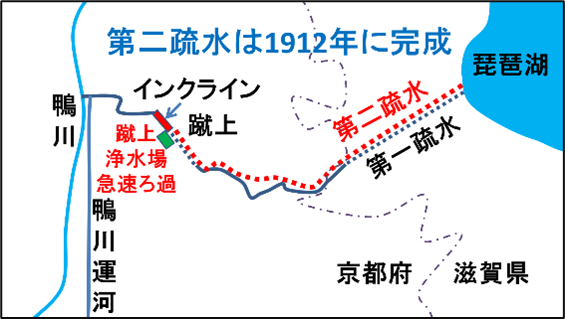

第二疏水は1912年に完成し、第一疏水の2倍の水量を琵琶湖から全線トンネルで、蹴上まで導き、第一疏水と合流させます。全部で流量は3倍の毎秒24m3、日量200万m3になりました。この水の一部を蹴上浄水場で取水し、日本初の急速濾過の浄水場がスタートしました。

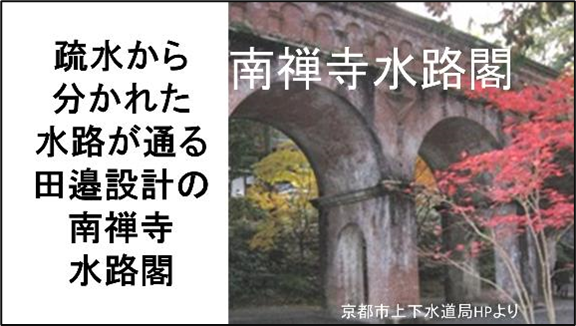

その後いくつも浄水場が増設されましたが、全て琵琶湖疏水の水です。それでも全水量の1/4にしか過ぎません。発電所も増設され、灌漑や防火用にも使われ、京都の発展を支え、今も活躍しています。疏水から分かれた水路が通る田邉設計のレンガ造りの水路橋、南禅寺水路閣は、疏水を今の人々に伝えています。

平安神宮付近の琵琶疏水から上流を見た写真です。山の向こうが琵琶湖で水面は40m上です。昔の人々は琵琶湖の水をこのようにイメージして疏水を考えたのかもしれません。

琵琶湖疏水は、明治前期の近代日本の幕開けを飾った金字塔です。

(c)Atsushi Masuko

「上下水道情報」2010号 2024年5月掲載 一部改

【著者プロフィール】

増子敦(ますこ・あつし)1953年生まれ。博士(工学)。元東京都水道局長、東京水道サービス株式会社代表取締役社長。現在日本オゾン協会会長、日本水道協会監事、YouTubeに「水道の話」を連載。著書に「誰もが知りたい水道の話」。