【連載インデックス】一般公開![]() は初回(はじめに+第1回)と最新号のみ

は初回(はじめに+第1回)と最新号のみ![]() (2025.8)はじめに

(2025.8)はじめに![]() (2025.8)第1回 上下再生水、米国の水インフラの現在

(2025.8)第1回 上下再生水、米国の水インフラの現在

(2025.9)第2回 飲料水供給編

(2025.10)第3回 水質浄化法(CWA)と下水道・雨水インフラ編

(2025.11)第4回 水の再利用とインフラ編

(2025.11)第5回 飲用水中のPFAS 規制とその対応の現状

(2026.1)第6回 水インフラ事業はこうして生まれる(前編)![]() (2026.2)第7回 水インフラ事業はこうして生まれる(後編)

(2026.2)第7回 水インフラ事業はこうして生まれる(後編)

はじめに

今回から「アメリカにおける水インフラ事情」と題して、米国の水インフラに関する連載を始めさせていただくことになりました。米国といえば、広大な国土や、乾燥地域での水再利用が注目されがちですが、実際には上水・下水・再利用といった各分野で、制度や技術、地域ごとの課題などに応じて、多様な動きが見られます。

私は現在、テキサス州立大学で准教授として水処理や水再利用に関する研究と教育に携わっています。2019年にテキサス州へ移る前は、カリフォルニア州南部で8年以上、コンサルタント技術者・研究開発マネージャーとして、水・下水・再利用施設の設計、建設、運転管理などの実務に従事していました。カナダと米国で環境分野の技術士資格を取得しており、アメリカ水道協会(AWWA)、水再利用協会(WateReuse Association)、国際オゾン協会(IOA)などで積極的に活動を続けています。現在は、IOAおよびその北米地域部会(IOA-PAG)の副会長兼理事、さらにAWWAの水質技術評議会委員も務めています。

本連載では、研究者としての視点に加え、前述の団体での活動や実務経験も交えながら、米国の水インフラに関するさまざまな話題をご紹介していく予定です。あまり肩肘張らずに気楽に読んでいただける内容を目指しています。また、ご関心のあるテーマや取り上げてほしい話題がありましたら、お気軽にご意見をお寄せいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

第1回 上下再生水、米国水インフラの現在

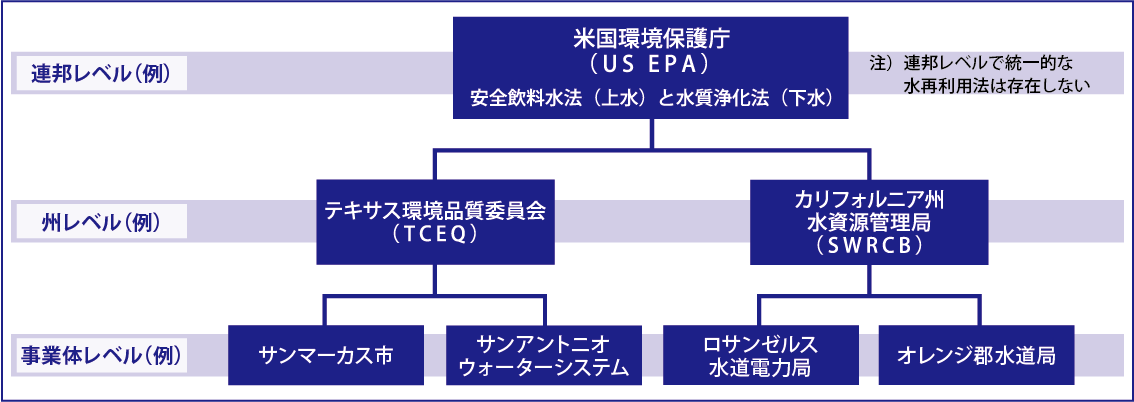

アメリカ合衆国(米国)は国土が広く、気候や地形の多様性から、地域ごとに異なる水資源の課題を抱えており、水インフラ制度は「連邦法→州による実施→地方自治体による運用」という三層構造で成り立っています(図1)。特に水再利用においては、連邦の法的枠組みが存在しないため、州政府が主導する形で制度が進展しており、地域ごとに規制のばらつきが見られます。

図1 米国の水インフラに関わる規制の構造

本連載では、米国における上水と下水、そして再利用の現状と動向を、日本の皆様にご紹介していく予定です。第1回目となる今回は、米国における水インフラ事情の全体像を俯瞰することにより、今後の連載の出発点としたいと思います。

★浄水処理:老朽化インフラと新規規制物質への対応

米国の飲料水供給は、主に地方自治体や水道公社が運営する大規模な浄水場を中心とした集中型システムによって支えられています。水質は安全飲料水法(Safe Drinking Water Act)の下で管理されていますが、多くの地域では配水管や浄水場などのインフラの老朽化が課題となっています。2015年に明るみに出たミシガン州フリント市における鉛汚染事件をきっかけに、全国的に鉛管の交換や水質モニタリングの強化が進められています。さらに、2024年に新たな規制対象物質として正式に指定されたPFAS(ペルフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物)に関する対応も、現在大きな関心を集めています。

★下水処理:多様化する課題と持続可能な対応

下水処理は水質浄化法(Clean Water Act)に基づいて規制されており、ほとんどの都市部では活性汚泥法による二次処理が標準で、窒素やリンの除去など栄養塩管理や三次処理が求められる地域も増えています。一方、老朽化した合流式下水道による雨天時の越流水問題は、特に東海岸の古い都市で深刻です。また、気候変動による洪水や海面上昇、停電への対応、さらに、農村部や小規模自治体における未整備・老朽化した下水インフラの問題も、近年注目されています。こうした課題に対し、一部地域では資源回収型の下水処理やグリーンインフラを活用した雨水管理といった新たなアプローチが模索されています。

★再利用:乾燥地域を中心に加速する取り組み

米国では、水再利用が近年急速に注目を集めています。特にカリフォルニア州やテキサス州、アリゾナ州などの乾燥地域では、下水の高度処理による再利用水の利用が急務の課題となっています。公園やゴルフ場の散水や冷却水、トイレ洗浄といった非飲用目的はもちろん、高度な膜処理や紫外線・オゾン処理により、間接・直接飲用再利用に踏み出す地域も出てきました。ただし、技術の進展に比べて住民の理解や規制整備は地域によってばらつきがあり、全国的な普及にはまだ時間を要すると考えられています。

★次回に向けて

次回以降の連載では、米国各地の具体的な事例や技術トレンド、公共・民間の役割分担など、米国における水インフラの今を多角的にご紹介させていただく予定です。

(c) Keisuke Ikehata

「上下水道情報」2027号―2025年8月掲載

☆ 著者プロフィール ☆

池端慶祐(いけはた・けいすけ)

1974年生まれ。奈良県出身。

博士(土木環境工学)、技術士(アリゾナ州・アルバータ州)。テキサス州立大学理工学部工学科准教授。

1997年、大学院留学のため日本を離れ、カナダ・ケベック州モントリオール市へ。その後アルバータ州エドモントン市のアルバータ大学で博士号取得。2009年にカナダからアメリカ・カリフォルニア州ファウンテンバレー市に移住。2019年7月よりテキサス州立大学でアシスタント・プロフェッサーを務め、2025年9月より現職。

国際オゾン協会パンアメリカングループ副会長、同協会理事などを務める。

趣味は水泳(幼少期より)、マラソン(大学時代より)、サーフィン(2年前より)。