「機構最前線」は(公財)日本下水道新技術機構における最前線の取り組みや研究内容に迫るコーナーです

日本下水道新技術機構(下水道機構)が昨年度に立ち上げた新たな取り組み「地域の水環境 官学交流・共創会議(アトリエMizukara)」。下水道機構が掲げる“橋渡し”の役割を踏まえ、自治体職員(官)と研究者(学)の相互理解やネットワーク構築を後押するのがねらいだ。毎回地域を変えつつ開催し、昨年度は9月に山形県鶴岡市、1月に山口県宇部市で開催。2年目となる今年度は10月31日~11月1日に長野市、11月21~22日に大分市でそれぞれ開催された。今年度の会議や視察のもようをレポートする。

長野市など4自治体が参加

長野市で開催された会議には、開催地の同市をはじめ、富山市、長野県、同県上田市の4自治体から計8名の職員が参加。学からは中央大学の角田貴之助教、長岡工業高等専門学校の川上周司准教授、山梨大学の原本英司教授、信州大学の小松一弘教授の4名が参加した。信州大学の小松教授が基調講演を行うとともに、参加した自治体と研究者がそれぞれ課題や取り組み等を発表。その後、官学連携の促進に向けて双方で意見交換を図った。なお、官民学による共創事業を後押しする「Geマッチング」の取り組み」を行っている日本下水道協会も今回初めて参加した。

基調講演を務めた信州大学の小松教授は、能登半島地震をはじめ頻発する災害や人口減少などの課題を踏まえ、排水を直接処理して飲用水などに使用する「小規模分散型水循環システム」を提案。また、それを実現させる要素技術として、同大学で研究開発した重金属・フッ素除去材や、カーボンナノチューブ等による逆浸透膜を紹介した。

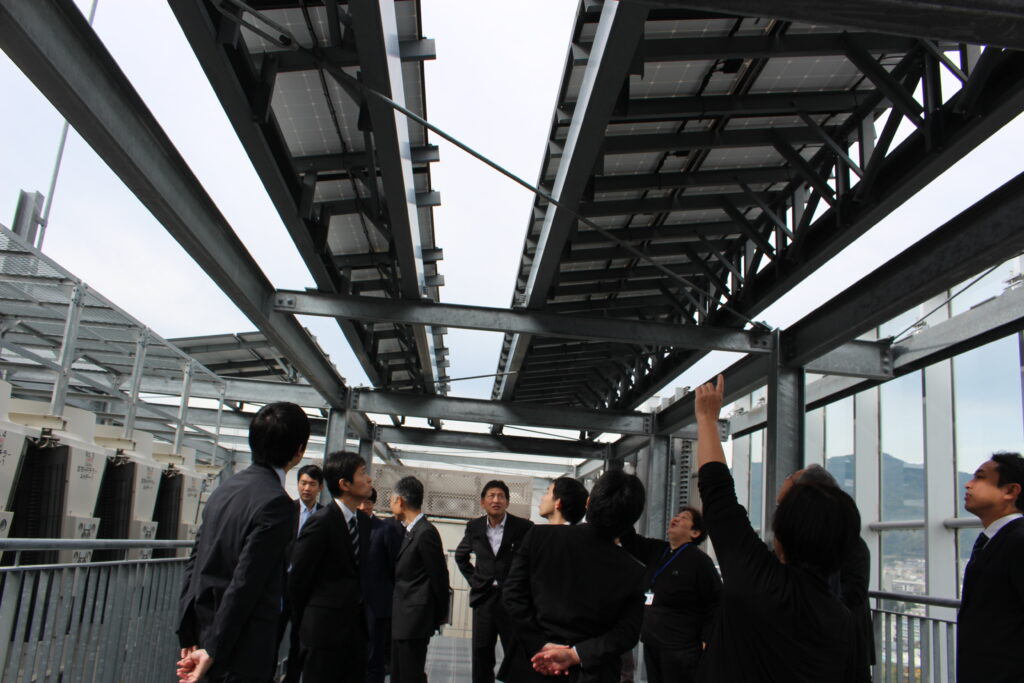

翌日行われた現場視察は、信州大学工学部キャンパスを訪問。同大学術研究・産学官連携推進機構の藤重雅嗣特任教授より、同大が取り組む水分野研究の沿革などを紹介してもらうとともに、国際科学イノベーションセンター(AICS)を訪れ、実験室や膜の製造ユニットなどを見学した。

人材面の効果も期待

意見交換では、学が発表した研究中の新技術に強い関心を示す自治体があり、研究者に対し現場を使った実証実験について具体的な相談を持ちかける場面も見られた。

学から自治体に対し、新技術導入のハードルが高いことについて疑問を投げかける場面もあった。自治体からは、「新技術だからダメだというわけではないが、効果が安定して発揮される技術という観点から実績のある技術が採用されやすい傾向にある」などとの説明があった。

官学交流が進まない要因として、双方で繁忙期等にズレがあることも指摘された。たとえば自治体向けの発表の場である下水道研究発表会は下水道展に合わせて夏場に開催されるが、その期間は学が試験や就職活動等で参加しにくい傾向にある。一方、水環境学会など研究者向けの発表が行われる時期は年度末が多く、その時期は官が多忙で参加が難しい。このため、今回のような官学交流の場は貴重だとの声も聞かれた。

官学連携に対しては、具体的な事業だけでなく、人材面の効果を期待したいとの声も挙がった。人材確保に悩む自治体としては、まずは卒業生を自治体に就職させてほしいという切実な意見があったほか、学からは、今後は自治体職員がさらに減少し技術継承等の課題が深刻化する中、リスキリングの場として大学等を使ってほしいとの呼びかけもあった。また、学としては、教え子が自治体に就職する際は、その自治体の人材育成の取り組みがきちんと行われているか懸念しているとの意見も出た。

大分市など4自治体が参加

大分市で開催された会議には九州地方の自治体と研究者が参集した。官からは開催地の大分市に加え、熊本市、大分県、宮崎県都城市の4自治体・計12名が参加し、現在注力している取り組み等を発表。一方、学からは基調講演を務めた大分大学の鶴成悦久教授をはじめ、有明工業高等専門学校の内田雅也准教授、大分工業高等専門学校の永井麻実助教、宮崎大学の糠澤桂准教授の4名が自らの研究等について発表した。なお、長野市に引き続き下水道協会も参加した。

大分大学の鶴成教授は、同大の減災・復興デザイン教育研究センター長とクライシスマネジメント機構副機構長を兼任する防災の専門家。基調講演では「自然災害と防災DXによる産学連携」と題し、自治体の課題を共有して災害対応の高度化を図るツール「災害情報プラットフォーム」などの取り組みを紹介した。このツールは、同大と民間企業が協力して構築したもので、ドローンで被災状況を共有化するシステムや、県内で発生した過去1300年の記録を蓄積した「災害データアーカイブ」などの機能を有している。

具体的な連携策を議論

意見交換では、今後、官学連携を進めていくには具体的にどうすればよいか、官と学の双方がアイデアや課題を出し合った。

連携策の1つのとして、自治体から学への委託研究が示された。その場合、自治体からは、財政部局への説明がしやすいという観点で、たとえば栄養塩類がテーマの研究であれば、能動的運転管理により曝気量を抑えられるため維持管理コストも下がるなど、研究を行うことで自治体にどのようなメリットがあるか示してほしいとの声が挙がった。また、はじめから共同研究や委託研究の形ではなく、まずはアドバイザー契約などの形で情報交換を行いつつ、テーマを探っていく方法も有効ではないかとの意見もあった。

自治体からは、学との連携のハードルが高い理由として、学の関心を引くような特殊な事業を行っていない点を懸念する声が挙がった。これに対し学からは「特殊な事業を行っている必要はない。何か悩みや課題があれば一緒に解決策を検討したい」と返す場面もあった。また、積極的に自治体の情報を取りにいくことが多くないため、自治体に幅広い情報発信を期待したいと語る研究者の声もあった。

官と学のシーズとニーズを互いに共有することが重要だという指摘があり、大分県にはそうした仕組みがあることも紹介された。普及啓発などのテーマであれば、工学に限らず、経済学や社会学などとのマッチングがうまくいく場合もあるのではないか、との声もあった。また学からは、自治体と共同研究を行っても成果が必ずしもポジティブなものになるとは限らず、ネガティブな結果が出た場合の自治体の対応などについて質問する場面もあった。

学から、官と学のマッチングについて新たな仕組みがほしいとのリクエストもあった。この一環で自治体から、下水道機構との共同研究などの中で、下水道機構がコーディネーター的な役割で学の専門家を自治体に紹介するようなことはできないかとの提案もあった。

稼働したばかりの燃料化施設の見学も

翌日は大分市の大在水資源再生センターを訪れ、今年10月に本格供用を開始した下水汚泥燃料化施設を見学した。事業方式は、施設の設計・建設と20年間の維持管理・運営を一括して委託するDBO方式を採用。事業者は日鉄エンジニアリングらで構成する企業体で、契約金額は約130億円。大分市に加え、県内8市町の下水汚泥を集約する「広域化・共同化」のスキームが大きな特徴。現在は大分市、佐伯市、津久見市、日出町の下水汚泥を受け入れ、固形燃料を製造している。来年4月には別府市、臼杵市、豊後高田市、杵築市、国東市の受け入れも開始する予定。

燃料化にあたっては、循環乾燥汚泥を核として下水汚泥を積層させて造粒する「造粒乾燥方式」を採用。製品が球形のため取り扱いが容易で、発塵が少ないなどの特長がある。処理能力は90トン/日。

大分市ではもともと下水汚泥の有効利用としてセメント原料化等を行っていたが、処分費の高騰や、単一方法による受け入れ停止のリスクなどの課題があったことから、今回新たに燃料化方式を導入した。セメント原料化を一部残し、大半を固形燃料化することで下水汚泥の安定的な処分先を確保するとともに、固形燃料の石炭代替利用などにより温室効果ガスの削減効果もねらう。