一般社団法人日本下水サーベイランス協会(村上雅亮会長=写真=)の第4回講演会が7月30日、開催中の下水道展’25大阪の併催行事として、インテックス大阪国際会議ホール(大阪市住之江区)で開かれた。全国下水サーベイランス協議会共催。

講演会は、下水中ウイルスの高感度検出法を確立した下水疫学の第一人者、北島正章東大特任教授の司会で、「関西・大阪圏からの下水サーベイランス社会実装に向けての発信」と題する三部構成。

大学などの研究機関から、▽シンガポールなどの海外事例▽国際空港での取組み▽東京オリパラや札幌市での調査研究手法▽関西国際空港での調査結果▽滋賀県の取組み▽畜産や農業問題への対応▽大阪万博での取組み▽札幌市の取組み――などが紹介された。

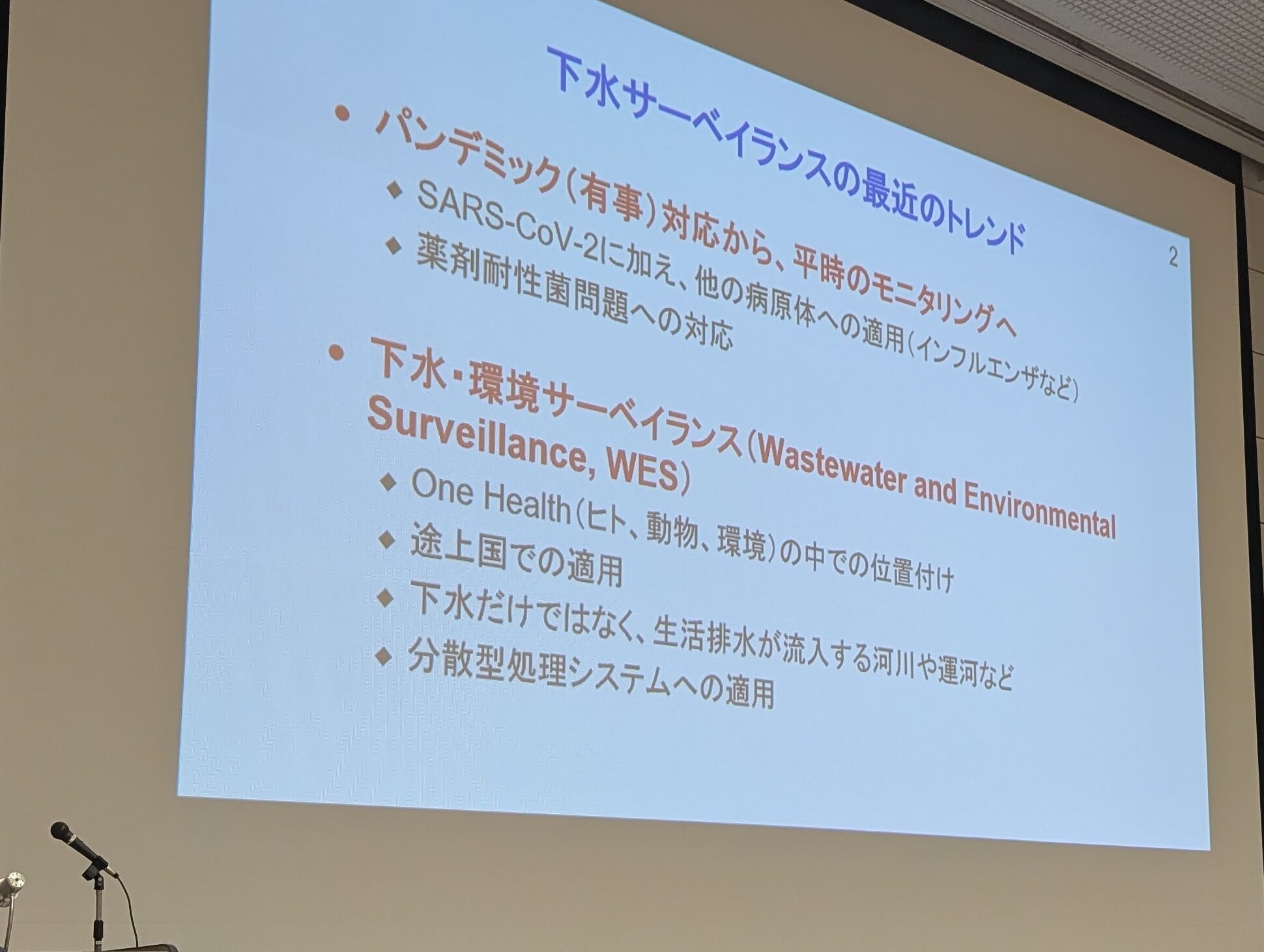

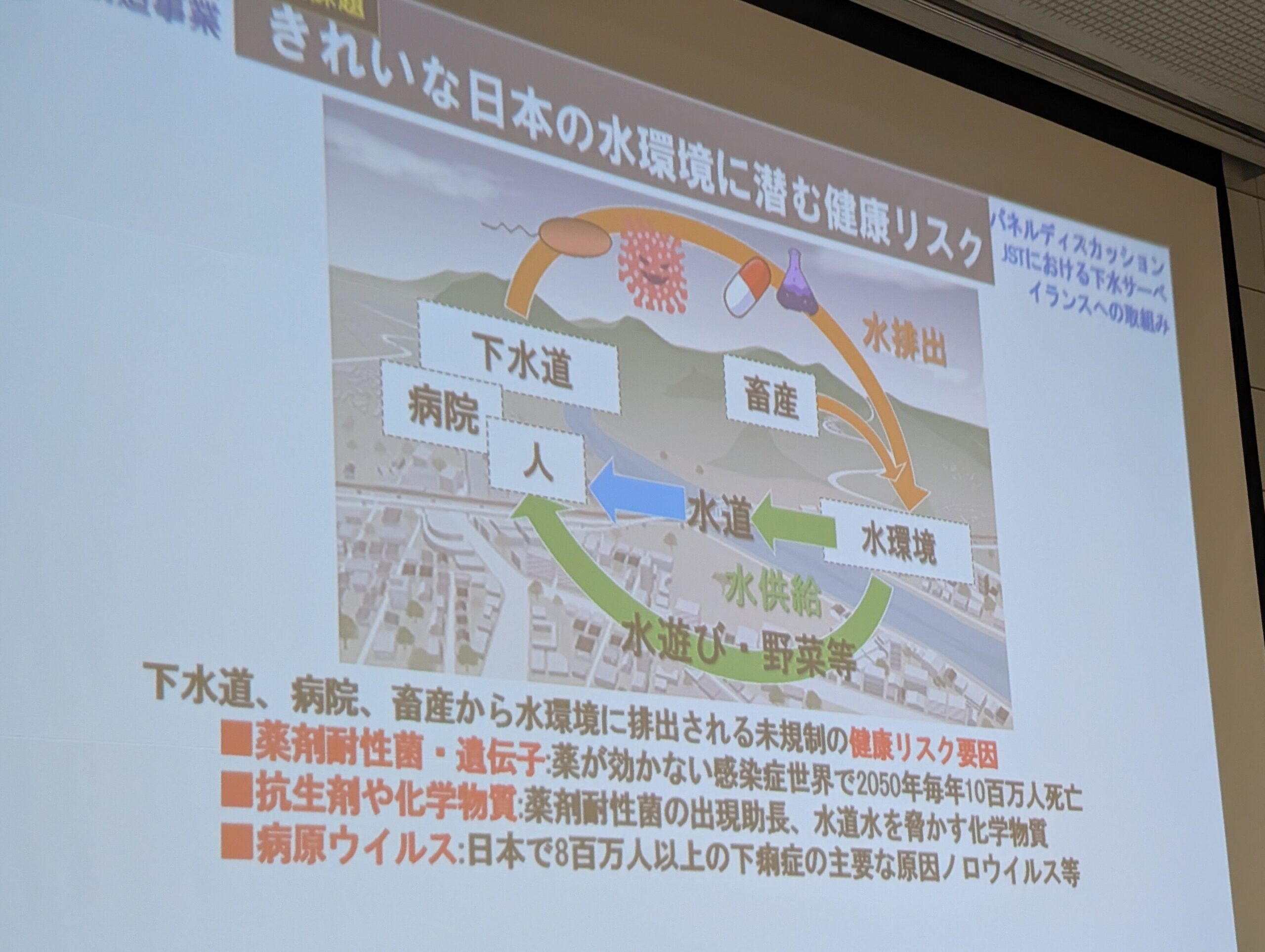

これらの発表では、近年クローズアップされている薬剤耐性(AMR)問題への言及も目立った(下水サーベイランスで薬剤耐性菌を検出等)。下水サーベイランスは、いまや下水にとどまらず、種々の環境にも対応可能なツールとして拡がりつつあり、国際的にも「下水・環境サーベイランス(WES)」という概念が拡がっているという。

パネルディスカッションはJST(国立研究開発法人 科学技術振興機構)未来社会創造事業における下水サーベイランスの取組みの紹介とともに、下水サーベイランス(下水疫学)の社会実装に向けた考察を盛り込んだ内容。

村上道夫大阪大学教授からの「素晴らしい技術を持ちながら、社会実装については他国に後れを取っているのはなぜか」という質問に、

- 北島特任教授はコストの問題(需給バランス)などを挙げ、

- 井原賢高知大学教授は、お金はあっても違うところへ流れて行くという実情を話し、

- 田中宏明信州大学特任教授(JSTの水循環課題の代表研究者)は、国交省は公衆衛生のための調査や設置にはお金を出せるが事業になると維持管理の問題になるので今の仕組みではお金を出せないと指摘。また厚生労働省の感染症流行予測調査事業費は使えるが少額で使える範囲も限定的だとし、下水サーベイランスの資金にはもっと選択肢が必要、

――とそれぞれ持論を話した。

【プログラム】

日本下水サーベイランス協会(JWWSA)第4回講演会「関西・大阪圏からの下水サーベイランス社会実装に向けての発信」

■第1部 下水サーベイランスの進展・最新動向

- 「国内外における下水サーベイランスの最新動向」北島正章東京大学特任教授

- 「下水サーベイランスに求められる調査方法」村上道夫大阪大学教授

- 「関西空港における下水サーベイランス」山﨑伸二大阪公立大学教授

■第2部 パネルディスカッション:JST未来社会創造事業における下水サーベイランスの取組み

- 「JST未来社会創造事業の本格研究全体構想」田中宏明信州大学特任教授

- 「下水疫学の社会実装をめぐって:COVID-19対応から恒常的モニタリング体制の確立へ」北島正章東京大学特任教授

- 「下水疫学の社会実装と家畜感染症/農作物害虫への対応」井原賢高知大学教授

■第3部 下水サーベイランス活用現場からの報告

- 「大阪・関西万博における下水サーベイランス」左近直美大阪健康安全基盤研究所主幹研究員

- 「札幌市の下水サーベイランスの取組み」石田睦札幌市下水道河川局事業推進部処理施設課水質担当課長