1.はじめに

2.下水道施設における防食の位置づけ

3.防食被覆工法の主な基準類

4.管路における腐食深度

5.コンクリート劣化部除去と断面修復にもとづく防食

6.施工上の留意点からの防食選定

7.おわりに

著者プロフィール

1.はじめに

下水道の管路施設には、管きょ、マンホール蓋、マンホール躯体、取付管、ます等といったものがあり、材質、大きさはもちろん、経過年数、埋設深さ、交通荷重、流量、水質などそれぞれ異なった環境下にあり、さらには下水輸送システム及び社会インフラとしての重要度も異なっている。

このため劣化の種類(腐食、破損、クラック、摩耗等)も様々であり、その状況も劣化発生要因も、初期欠陥、経年劣化、突発的な異状などと複雑である。

既設の管路施設のうち、管きょ(本管)は、上下方向のたるみ、破損、逆勾配等が確認された場合に布設替え工法が採用されるが、基本的に長寿命化対策検討対象施設とされていることや、日本下水道協会からガイドライン「管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン2017年版」が発刊されていることもあり、更生工法の実績が増加している。これは既設管内面に新たに管を構築する工法で、これにより耐荷能力、耐久性および流下能力を保持できる。

一方、構造物自体の機能回復が必要な場合や、腐食範囲が限定される場合などでは、防食被覆工法の採用事例もある。(写真-1)

【写真-1】既設管きょにおける防食被覆工法の事例

【写真-2】既設マンホールにおける防食被覆工法の事例

また、既設のマンホール躯体(マンホール本体ともいう)は、管きょと同様に耐酸性に優れたコンクリート等をもちいた布設替え工法や更生工法が採用されているが、マンホール内部の環境は管きょと異なり、ほとんどが気相部で人が入っての作業が容易であることもあり、防食被覆工法も採用されている。(写真-2)

本稿ではこうした下水道施設のコンクリート表面に被覆する防食工法について特に重要と思われるテーマに絞って解説する。

2.下水道施設における防食の位置づけ

土木分野で広く使用されているコンクリート構造物の四大劣化現象(要因)は、中性化、塩害、アルカリシリカ反応及び凍害(凍結融解作用)と言われている。これらが進行した結果、コンクリートにひび割れが発生し、鉄筋が劣化因子に曝されてしまうと鉄筋腐食が進行して構造体としての機能保持が損なわれていく。

一方、下水道施設では、これらの劣化メカニズムよりも、硫化水素に起因する硫酸腐食が特徴的に見られ、一般的に下水道分野で腐食と言えば、コンクリート構造物の硫酸腐食を指すことがほとんどである。したがって、コンクリートは腐食するおそれの大きい材質であり、腐食の種類は硫酸腐食を基本としている。この際に、腐食対策を目的として耐硫酸コンクリート、レジンコンクリート等の耐酸性に優れたコンクリート製品、高炉スラグをもちいたコンクリート、さらに硫黄酸化細菌の硫酸生成を阻害する目的の防菌剤や硫黄酸化細菌を死滅させる目的の抗菌剤を混入したコンクリート・モルタル製品などが開発・実用化されている。

そして既設や新設のコンクリート表面に被覆する防食工法には、塗布型ライニング、シートライニング、モルタルライニングの各工法がある。なお防食以外の腐食対策では、発生源対策や腐食抑制対策等がある。

3.防食被覆工法の主な基準類

下水道施設におけるコンクリート表面に被覆する防食工法の主な基準類を表-1に示す。

【表-1】 防食被覆工法の主な基準類

| 番 号 | 処理場、ポンプ場 | 管きょ、マンホール | 備考・解説 |

| (1) | JIS A 7502-1~3:2020下水道構造物のコンクリート腐食対策技術 | ― | ■終末処理場およびポンプ場の硫化水素に起因する硫酸によるコンクリート腐食を対象としている。 ■番号(2)と同様な要求性能が示されているが、要求値は定めていない。 |

| (2) | 下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル令和5年3月(日本下水道事業団発刊) | ― | ■終末処理場およびポンブ場を対象としている。 ■番号(1)と同様の要求性能が示され、要求値も示されている。 |

| (3) | ― | 下水道管路施設ストックマネジメントの手引き(旧下水道管路施設腐食対策の手引き(案))2016年版(日本下水道協会発刊) | ■管路施設の点検から調査、修繕、改築に至るストックマネジメント全般をまとめている。 |

| (4) | ― | 下水道用マンホール改築・修繕工法に関する技術資料2014年12月(下水道機構発刊) | ■マンホールの蓋を除き、更生工法や防食工法が示されている。 ■発刊後に、新たな技術や工法が開発されており、それらの考え方等が網羅されていない。 |

| (5) | 下水道コンクリート防食工事施工・品質管理の手引き(案)令和5年12月(下水道事業支援センター発刊) | 下水道コンクリート防食工事施工・品質管理の手引き(案)令和5年12月(下水道事業支援センター発刊) | ■番号(2)の具体的な解説や現場技術者の確認事項を整理している。 ■終末処理場、ポンプ場ならびに管路施設を対象としている。ただし、管きょは、内径1,000mm以上で、マンホールは0号以上を対象としている。 |

本表において、日本下水道事業団では、1980年代より腐食メカニズム、コンクリート防食技術の調査研究から技術基準を整備してきており、最新版として、『下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル令和5年3月版』(以下、JS防食マニュアル)がある。2015年には、当時のJS防食マニュアルをベースとして『JIS A 7502-1~3 下水道構造物のコンクリート腐食対策技術』が制定され、2020年に改正されている。

これらは、終末処理場とポンプ場を適用対象としている。管路施設である管きょやマンホールの対象としては、『下水道管路施設ストックマネジメントの手引き(旧下水道管路施設腐食対策の手引き(案))2016年版』(以下、管路SMの手引き)がJS防食マニュアルも参考にしつつ2002年発刊版から改定している。さらに、防食工事の施工および品質管理の適正化を図ることを目的として『下水道コンクリート防食工事施工・品質管理の手引き(案)令和5年12月』(以下、防食施工の手引き)が発刊されており、終末処理場、ポンプ場ならびに、入坑して作業が可能な管きょやマンホールを適用対象としている。

4.管路における腐食深度

管路SMの手引きにおいては、腐食環境をⅠ類、Ⅱ類、Ⅲ類の3条件に設定した際の根拠を示しており、硫化水素ガス濃度とコンクリート劣化速度にはある程度の相関がみられるとして、次の(式)-1とJS防食マニュアルにおける相関式について記述している。(式)-2は、JS防食マニュアルの腐食速度最大値による場合である。

d=1.33・(C×T)0.5 …………(式)-1

ただし、d:腐食深度(mm)

C:平均硫化水素ガス濃度(ppm)

T:供用年数(年)

y=1.42Ln(x)+1.05 …………(式)-2

ただし、y:劣化速度(mm/年)・腐食速度最大値

x:平均硫化水素ガス濃度(ppm)

防食被覆層においては、基本的な要求性能である「耐硫酸性」「遮断性」「接着安定性」の3要素が確保できることが求められ、防食材料としての特性や処理場等での使用実績等から標準的な耐用年数として10年を目標としている。管路SMの手引きにおいても腐食環境条件の判定として10年を目安に判定基準が設定されている。また、JS防食マニュアルにおいても設計耐用年数として10年を標準としている。(ただし、実績が確認できる場合は、10年以上とすることができる)

管路SMの手引きにおいては、コンクリートの腐食速度がJS防食マニュアルとほぼ同様であるとしており、前述の考え方のように供用年数10年程度を想定した場合に、コンクリートの腐食深度は、平均硫化水素ガス濃度50ppmで30㎜としている。

しかし、平均硫化水素ガス濃度から算定される(式)-1と(式)-2において、供用年数30年さらに50年と期間が長くなるとコンクリートの腐食深度に相当開きが発生することになり(平均硫化水素ガス濃度50ppm、供用年数30年の場合のコンクリート腐食深度は(式)-1で約51mm、(式)-2で198mm)現在の知見で予測することは難しいといえる。このようなことから、硫化水素ガス濃度と供用年数だけではなく、水温、湿度、水流によるコンクリート表面への栄養分補給等にも左右される要素があると管路SMの手引きは述べている。

5.コンクリート劣化部除去と断面修復にもとづく防食

新設のコンクリート躯体には、構造上あるいは構造計算・耐震計算において必要な断面寸法があって、その縦、横、厚さ等の寸法を基に構築されている。

通常、鉄筋コンクリート構造物は、圧縮部材としてのコンクリートと引張部材としての鉄筋の2種類の材料で構成され、要求される圧縮、引張(その他も有り)強度を保持することが求められる。既設コンクリート躯体の劣化が発生している場合には、機能や耐久性が損なわれることになるため、元の断面寸法に修復する必要がある。この断面修復には、既設コンクリートとの一体性が得られ、防食被覆素地として適合性を保つことが必要である。さらに、鉄筋が腐食している場合やコンクリートのひび割れ等の欠陥は、機能の回復措置を講ずることが求められる。(詳細は、JS防食マニュアル等参照)

既設コンクリート躯体の劣化は、フェノールフタレイン法(未中性化領域が赤紫色に呈色する)により中性化領域として判断するが、腐食を引き起こす硫酸イオンは、中性化領域より深い部分に侵入していると考えられている。コンクリート腐食部分の除去においては、コンクリート劣化範囲を判断し、確実に除去することが重要であり、硫酸イオンが侵入している範囲をすべて除去することが望ましい。

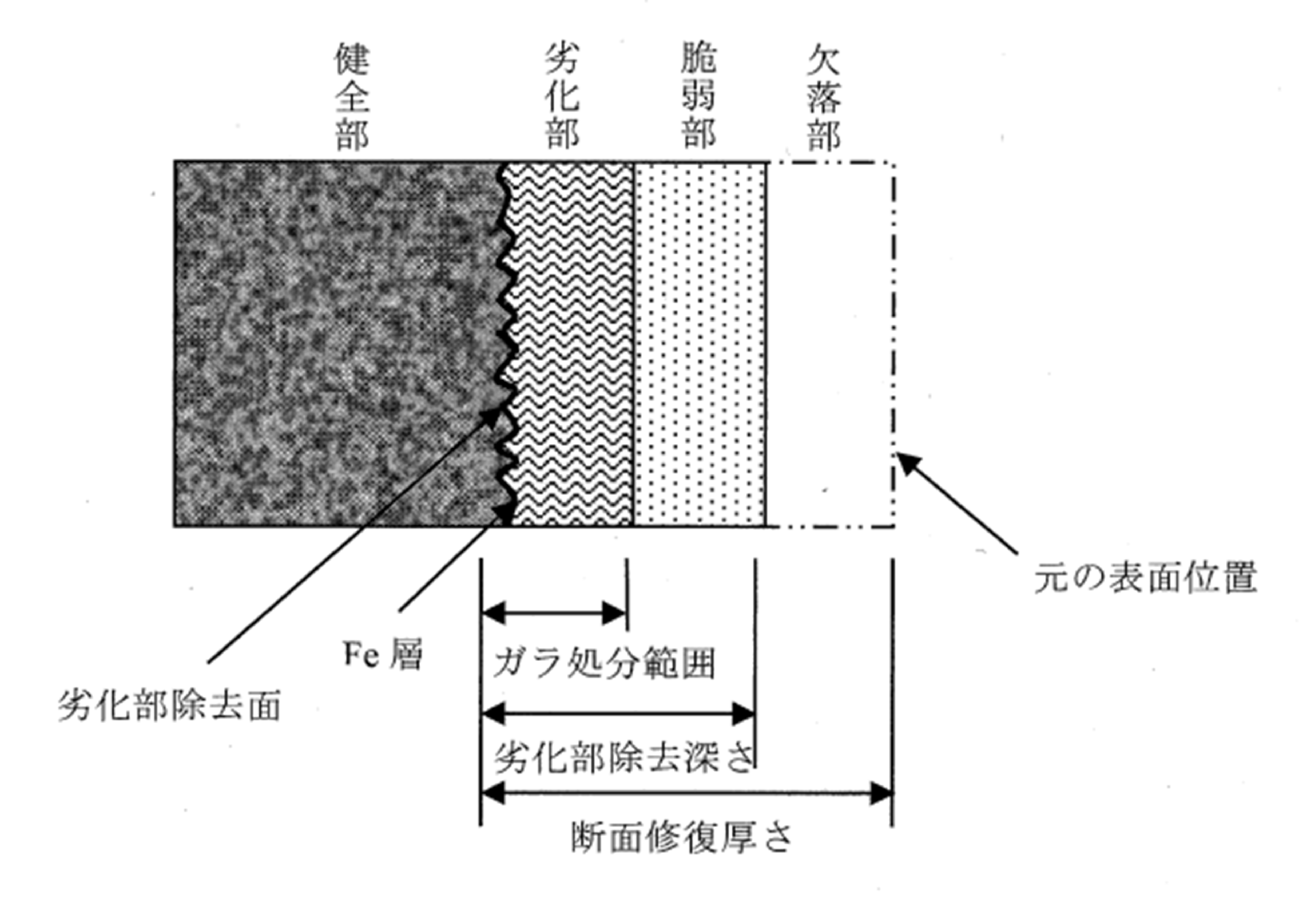

しかし、硫酸イオンの侵入によりエトリンガイト(セメント水和物の1つで、それ自体で強度を発現する)が成形されている部分は、コンクリート強度が残存し、また完全除去が困難であり不経済な場合が多い。このようなことからJS防食マニュアルでは、劣化部除去の深さとして、フェノールフタレイン法により呈色しない中性化領域を標準とし、Fe層(鉄イオンの褐色の薄い層)までとしている。(図-1参照)

この際に留意すべきこととしては、図-1に示す既設コンクリートの断面において腐食の進行によりコンクリートが既に欠落し断面が欠損している場合である。この場合は劣化部除去後に元の断面寸法まで修復することが求められる。つまり、劣化部除去深さと断面修復深さとは異なることになる。

【図-1】既設コンクリート断面の模式図

必要に応じた断面修復の後に防食を施す際、既設管路においては、その環境の硫化水素ガス濃度を測定したり(管路SMの手引き)、腐食環境となりうる圧送管吐出先や伏越し下流部などの条件を考慮したりして、腐食環境分類のⅠ類、Ⅱ類、Ⅲ類(管路SMの手引き)に応じた防食の各工法(耐酸性能の高い順にD種、C種、B種)を選定するという手法となる。なお、この際に現場における点検・補修等の難易に応じて選定することも求められる。

6.施工上の留意点からの防食選定

防食施工の手引きには、管路施設における防食被覆工法を選定するうえで、現地の管路環境における検討項目や防食被覆工法の注意事項等を記載している。

とりわけ改築・修繕の対象となるマンホール躯体(管きょも同様)は、施工期間中に開孔部(マンホール蓋、仮設覆工板等)を常時開放することが困難で、開孔部の開放時間や施工時間などの制約条件が多くある。また、開孔部(設置数、設置規模)が限られているため換気が十分できないことなどにより通常、施工箇所は高湿度環境となることが多い。さらに、供用下での施工作業となる場合が多く、上流ポンプ場からの送水や雨天時浸入水等により、水位が大きく変動する可能性があることから、施工にあたっては、これらの諸条件を入念に検討して当該施設に適する防食被覆工法の技術を選定しなければならない。

既設マンホールを対象に選定する場合の留意事項として、防食工法の塗布型ライニング工法、シートライニング工法、モルタルライニング工法ごとにポイントを表-2にまとめている。本表から下水供用下における施工の品質管理において、温度・湿度管理や安全管理が可能である工法を選定する必要がある。

表-2 防食被覆工法の選定ポイント(マンホール対象の場合)

| 使用材料 | 施工環境 | 養生環境 | 工法選定のポイント | |

| 塗布型ライニング工法 | マンホール内環境(流水、硫化水素ガス濃度、温度、空間等)に応じた施工時間を含む施工環境や養生環境と塗付け型、吹付け型の施工法に適した使用材料を使用する | 温度5℃~35℃、湿度85%以下、表面水分5%以下とする | 温度5℃~35℃、湿度85%以下、養生期間については防食被覆材料製造業者が指定する期間とする。 養生中の温度、湿度については、防食被覆材料製造業者が指示する養生条件がある場合はその数値を適用できる | 既設マンホールの施工において、施工環境および養生環境の条件に対応できる工法を選定する |

| シートライニング工法 | シートライニング工法の防食被覆層は、シート及び目地材からなる防食被覆層全体を指すものである。工場製作されたシート材料をマンホール内部で組み立てる(または貼付ける)工法であり、マンホール内環境(空間等)による施工環境に適した使用材料を使用する | 「下水道コンクリート防食工事施工・品質管理の手引き(案)』(下水道事業支援センター)を参考に、施工環境温度を平均気温5℃以上または1日の最低気温2℃以上最高35℃以下とし、施工環境湿度は、85%以下とする | 養生期間においては各工法仕様による | 既設マンホールの施工において、施工環境および養生環境の条件に対応できる工法を選定する |

| モルタルライニング工法 | 耐硫酸モルタル防食工法として、高炉スラグセメント系モルタルとアルミナ系モルタルがもちいられる | 耐硫酸モルタル防食工法の施工環境は、温度5℃~35℃、湿度50%以上から結露を生じない範囲とする | マンホールのふたを閉めた後には結露が発生しやすい環境となるため、耐硫酸モルタルの塗付完了からふたを閉めるまでの時間(ふたを開けた状態での養生時間)は、材料製造業者へ確認し、所要の時間を確保する | 高湿度環境下(85%以上)での施工に適している。施工環境および養生環境の条件に対応できる工法を選定する |

7.おわりに

管路施設の管きょやマンホールは処理場・ポンプ場とは違い、道路下に設置されていることが多いことや、常に汚水が流れるという条件が多く、内部が高湿度環境である。例えば、防食するにあたって、

①マンホール蓋を24時間開けた状態で乾燥状態を作れるか

②汚水を止めることができるか

③水替え等の仮設工法の選定

などの検討が必要である。

防食施工の手引き等にも、塗布型ライニング工法の施工環境は湿度85%以下や、モルタルライニング工法では湿度50%以上から結露を生じない範囲などと記述されており、当然、施工時の養生期間における環境条件も同様な条件となる。マンホール蓋部からの換気方法にもよるが、結露が発生しやすい環境となるため特に留意が必要である。

また、防食被覆した層であっても、下水処理や汚泥処理の過程で、下水および汚泥中に存在する有機酸によって防食被覆やコンクリートが劣化することが判明してきた。有機酸とは、炭素が連なった有機物の酸であり、酢酸などの種類がある。基本的に硫酸腐食は構造物の気相部で発生するが、有機酸腐食は液相部(条件によっては気相部を含む)で発生する。さらに、下水道施設のコンクリート構造物では、高濃度炭酸ガスや侵食性遊離炭酸による劣化などもあり、これらの劣化要因に対して近年有効となる知見が得られてきた。このような経緯から、改訂された最新版のJS防食マニュアルや防食施工の手引きには、それらに応じた考え方が示されている。

2025年3月28日記

【宮入篤】(みやいり・あつし)日本下水道事業団(JS)に30年強の期間で奉職し、下水道の計画、処理場の設計・施工管理、技術開発、設計基準類の作成等を担当。この間に本社、設計センター、各地の総合事務所などで勤務。2014年からJSを退職して(公財)日本下水道新技術機構を歴任。技術評価部で審査証明の業務に従事。2021年から(一社)日本コンクリート防食協会 特別顧問、勤務先:日本ジッコウ株式会社 技術顧問

《関連記事》2024年9月 宮入篤「コンクリート防食規格の最新動向」